「ポケふた」なるものを知りました。ポケットモンスターをデザインしたマンホールふたです。全国に150以上と繁殖しています。京都には5つ設置されています。

ポケモンにはあまり関心はありませんが、マンホールのふたは大好きです。さっそく巡ってみました。

この画像を見て、設置場所がおわかりでしょうか?

嵐山の中ノ島公園にある「ホウオウ」です。

(株)ポケモンという会社が自治体に寄贈して設置しています。

京都市右京区嵯峨中ノ島町

阪急京都線から桂で乗り換えて嵐山にやってきました。

いつ行っても観光客らであふれていた嵐山ですが、さすがに人影もまばらです。

渡月橋もガラーンとしています。

西京極総合運動公園の「チコリータ」と「ダーテング」です。

この春に設置されました。

京都市右京区西京極新明町

阪急で桂に戻り、ひと駅で西京極です。

向こうがたけびしスタジアム京都のマラソンゲートです。冬の都道府県駅伝や高校駅伝のゴールとなるところです。

敷き詰められているのは、撤去された京都市電に敷石です。

五条通の西京極運動公園前から市バスに乗って四条河原町までやってきました。バスは祇園を回ると勘違いしてました。河原町で左折したので、あわてて下車しました。

四条通を東に向かいます。四条大橋の上はスカスカです。

八坂さんに突き当たり、石段を上がります。そんなタイミングでシャッターを押したとはいえ、人影はありません。

八坂神社の広い拝殿に手を合わせるおんなひとり。さぞやご利益があることでしょう。

円山公園の「ピチュー」「ピィ」「ププリン」です。

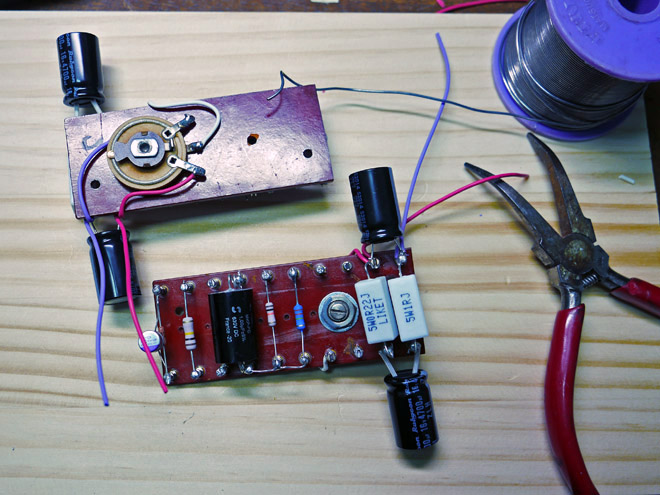

このマンホールふたは、佐賀の工場で、1枚づつ作られています。

京都市東山区円山町

向こうのこんもりとした木が、有名な枝垂桜です。ふたにもデザインされています。

明治のたばこ王によって建てられた洋風建築の長楽館がすぐ横にあります。

大谷祖廟へと続く道は緑でいっぱいです。

知恩院の国宝の三門です。

これほどにも人のいない写真は、またと撮れないと悦に入ってました。でも、人流抑制が求められるなか、ひとりぶらついているわたしが不謹慎ということですかね。ちょっと反省!!

青蓮院門跡の前も、変わらぬみどりです。

岡崎公園まで歩いてきました。

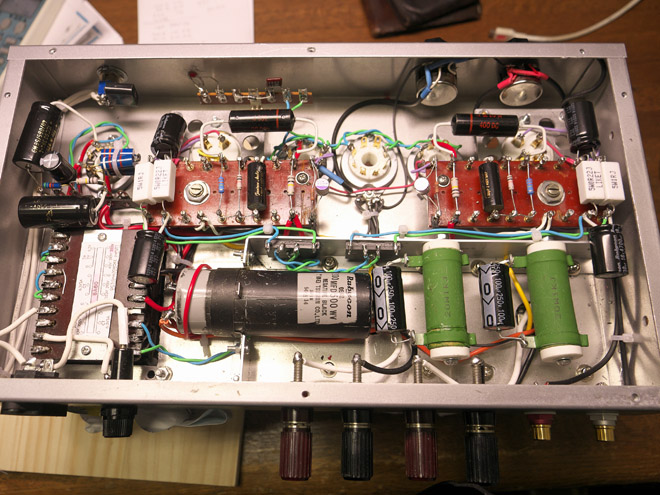

京都府立図書館の横にとまっている京都市電は、「岡崎市電コンシェルジュ」という観光案内所として使われてきました。

この「1860」は、昔は北区の大宮交通公園に展示されていました。老朽化が激しく、撤去も検討されているそうです。

岡崎公園には「ヒノアラシ」と「ヒヒダルマ」がいます。

京都市左京区岡崎最勝寺町

平安神宮の神苑には花ショウブが咲いていることでしょう。

ここは災害用のマンホールトイレとして整備されています。ふたを撤去して、トイレを仮設できる仕組みになっています。

最後は梅小路公園の「マリルリ」と「ワニノコ」です。

東山丸太町から市バスに乗り、西大路七条で降りました。昼飯を食べる店の前に、こちらが見つかりました。

JR嵯峨野線の向こうに鉄道博物館があります。気になる存在ですが、行ったことはありません。

旧二条駅の木造駅舎が移築されています。

のぞき込むと懐かしい0系新幹線がとまっています。

ここにも市電がいます。

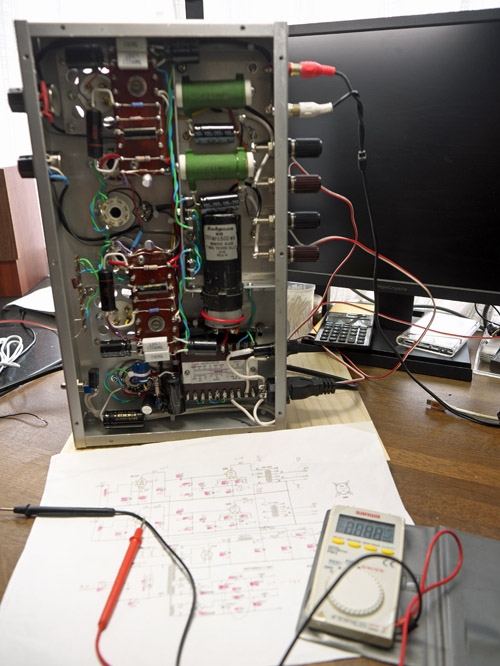

5つのポケふたを踏破しました。すぐ横のJR梅小路京都西から京都経由で帰宅するつもりでした。ところが、まだ昼飯を食べてません。七条通をたらたらと東にむけて歩きました。大宮の交差点で、向こうに「想夫恋の焼そば」という看板を発見。2時閉店ぎりぎりに滑り込みました。

「玉子焼き」(並、1000円)です。焼きそばに、トッピングによってバリエーションがあり、目玉焼きが載っています。

「想夫恋」といのは、大分・日田の日田焼きそばの有名店でした。

そばがバリバリに焼いてあります。肉は、カツにするような分厚いのが細く切ってあります。いっぱい入っています。十分に焼いてからモヤシとネギを加えているようです。ソースはオリジナルです。

なかなか食べ応えのある焼きそばでした。

想夫恋 京都七条大宮店

京都市下京区七条通大宮東入大工町96番

075-708-6787

そのままJR京都まで歩いてゴールとしました。

8.8キロ、1万6000歩ほどのウォーキングでした。

阪急や市バスに乗るたびにPAUSEにしました。軌跡が直線で飛んでいるのが、交通機関を使った区間です。