湖上に設営された野外ステージでプッチーニの歌劇「トスカ」が演じられました。

ボーデン湖でドイツ、スイスと接するオーストリアの町、ブレゲンツで毎夏、「ブレゲンツ音楽祭」が開かれます。7000人収容の大観客席と、サッカーコートほどの大きさの舞台壁面が動くという大掛かりなオペラでした。

あいにくの天候でした。格好はかまっておれないと、山用のレインウエアを着用しました。こんな音楽会は、これ1回だけです。

ルツェルンから急遽、転じたブレゲンツでした。

湖上に設営された野外ステージでプッチーニの歌劇「トスカ」が演じられました。

ボーデン湖でドイツ、スイスと接するオーストリアの町、ブレゲンツで毎夏、「ブレゲンツ音楽祭」が開かれます。7000人収容の大観客席と、サッカーコートほどの大きさの舞台壁面が動くという大掛かりなオペラでした。

あいにくの天候でした。格好はかまっておれないと、山用のレインウエアを着用しました。こんな音楽会は、これ1回だけです。

ルツェルンから急遽、転じたブレゲンツでした。

オペラはあまり観たことがありません。その殿堂たるミラノのスカラ座も、マリア・カラスの衣装などが展示されている美術館の見学コースの一部として舞台をのぞいただけです。

ケルン大聖堂についで大きなゴシック建築であるドゥオーモには、立派なパイプオルガンがありました。その音を肌で感じてみたかったです。

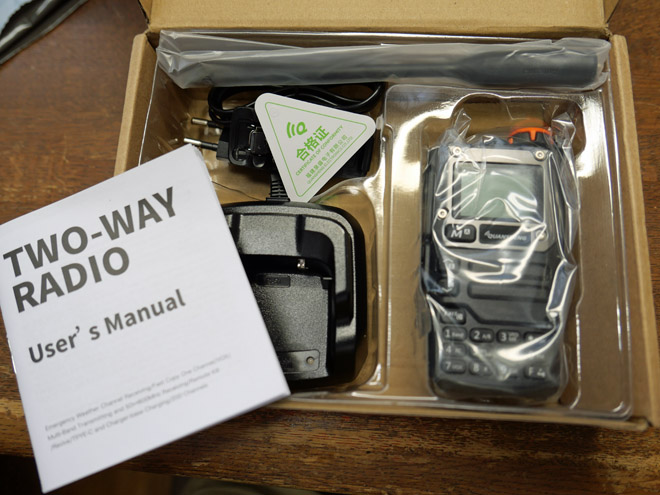

超廉価な中国製ハンディトランシーバー(送受信機)をゲットしました。ネットでは「あかんやつ」と呼ばれています。そのまま送信すると、日本の電波法では違反となります。

そのファームウエアを入れ替えて受信専用に改造しました。FM周波数をワッチしていくと、93.3MHz(ABC放送)でプロ野球中継が流れてきました。タイガースの劇的勝利を聞いてしまいました。ラジオ観戦なんて何十年ぶり? テレビでもまず見ることはありませんから。

中国のネット販売サイトをポチリとしました。UV-K5(8)というハンディトランシーバーでわずか2000円台半ばと、信じられない価格設定でした。まあ騙されてもいいやくらいの気持ちしたが、良い方に裏切られました。1週間ほどで福建省泉州市から空輸されてきました。

「合格証」には笑ってしまいます。マニュアルは英語だけで簡単なものでした。でも予想以上にしっかりとした工業製品でした。

電源アダプターは欧州仕様(?)のようです。日本製のプラグと交換しました。問題なく使用できるようになりました。

そのまま使用することはできません。合法化するにはファームウエアという基本ソフトを書き換える必要があります。そのためにトランシーバーとパソコンをドッキングさせるケーブルを、これまた通販サイトで購入しました。すぐに届きました。

ファームウエアはネットから無償でダウンロードすることができます。

実際にはもっと簡単に新しいファームウエアと書き換えて、「全送信停止」という設定にしました。これで安心して使用できる広帯域受信機となりました。

FM周波数をワッチすると、FM局からAM補完局までをクリアーに受信することができました。

エアーバンド(航空無線)も受信できますので、これから使い方を勉強します。新しいおもちゃが手に入りました。

「メンコン」と検索すると、「メンズコンセプトカフェ」の略とヒットします。メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を思い浮かべるなんて、もはや化石?

といわれようと、ドイツ・ドレスデンで訪れた忘れられないゼンパーオーパーの夜でした。

「世界最大のジグソーパズル」という再建作業で復活したフラウエン教会では、オルガンの響きに圧倒されました。

クリスマスが近づくと、わが家ではドレスデンみやげの「ピラミッド」を飾り、思い出しています。

ジムで汗を流したあとは、寄り道なしで帰宅。エアコンを効かせた部屋でMy memoryに浸っています。

バッハの聖地、ドイツ・ライピツィヒの聖トーマス教会です。

BCJ(バッハ・コレギウム・ジャパン)のマタイ受難曲が終わり、拍手に包まれました。中央の白髪は指揮の鈴木雅明です。

バッハは聖トーマス教会の祭壇前に眠っています。

「Bach Fest 2012」のオープニング・コンサートも聴きました。

バッハは30年近くを、聖トーマス教会のカントール(教会音楽監督)として過ごしました。

マルクト広場のオープンステージや、ゲヴァントハウスなどあちこちの会場が、バッハであふれていました。

ウィーンでのんびりとした2019年の旅です。オーストリア東部のアイゼンシュタットを訪れました。ポストバスに乗り約60キロ、片道1時間半ほど揺られました。

町の中心にエスターハージ宮殿があります。ヨーゼフ・ハイドンはここで約30年間、エスターハージー侯爵のため作曲を続けました。

宮殿の大広間が改装されて「ハイドン・ザール(ホール)」になっていました。オケのリハーサル真っ最中で、得した気分で軽やかな調べに聴き入りました。

通りに面したカフェで昼飯を食べていると、リハーサルを終えたオケ団員が楽器を肩に帰っていきました。

旅から持ち帰ったパンフや地図、チケットやレシートが詰まった玉手箱を開けました。思い出とともに出てきた2つのプログラムです。

2004年に初めて訪れたウィーンで聴いたコンサートです。

Klang Bogen Wienという夏の音楽祭の一夜です。

コンツェルトハウスの大ホールで、ルドルフ・ブッフビンダーのピアノ、ウィーン室内オーケストラの演奏で、モーツァルトのピアノ協奏曲がKV537(第26番)、KV595(27番)、KV503(25番)と3曲続きました。

バッハウ渓谷1日ツアーのツアコンさんに勧められたコンサートです。モーツァルトやヨハン・シュトラウスらの室内楽や二重奏にバレーもついてラデッキー行進曲で締めくくられる観光客向けの音楽ショーでした。

会場のパルフィ宮殿にはバロック様式のホールがあり、当時6歳だったモーツァルトがコンサートを開いたこともありました。

ウィーンで聴いた音楽の思い出は続きます。

ハプスブルク家の王宮(ホーフブルク)にある礼拝堂です。日曜朝のミサには、ウィーン少年合唱団が清らかなハーモニーを響かせます。

コンサートホールではないので、ほとんどの席からは少年たちの姿は見えません。ドームに響く生の声を聴きながら、壁のモニターを見ていました。

アウグスティーナ教会は、ハプスブルク家の歴代皇帝が結婚式を挙げた教会です。シシーもここで皇妃エリザーべートとなりました。

何回か訪れています。その度にパイプオルガンが鳴っていた印象です。

ペーター教会は中世初期に創立されたウィーンで最も古い教会です。黄金に輝くパイプオルガンの音色を、ミサ以外でも聞くことができます。

アウグスティーナ教会、ペーター教会、シュテファン大聖堂などのパイプオルガンの競演です。

ウィーンの町の中心にそびえるのがシュテファン大聖堂です。教会ですが、ミサはもとよりコンサートも行われます。

指揮者も目指しているピアニストの反田恭平さんが、モーツァルトのレクイエムを振りました。モーツァルトが亡くなっった同じ日、時間、結婚式も葬儀も行われたシュテファンで。これは聞きに行くしかありませんでした。

あちこちでクリスマスマーケットが開かれている、雪が舞うウィーンでした。

ウィーン放送交響楽団でヴァイオリンを弾くちかちゃんが、トラ(エキストラ)で演奏していました。おかげでリハーサルにも立ち会うことができました。

4回目のこの日はミサが行われていました。

2回目のウィーンで、緊張しながらモーツァルトの「戴冠ミサ」を聴きました。

マンホール蓋は、日本が世界に誇れる文化物です。路上を飾るご当地ものに、わたしもカメラを向けてしまいます。

下水道広報プラットホーム(GKP)が全国の自治体とともにそのユニークな蓋をデザインした「マンホールカード」を発行しています。その数は1151種にも及びます。

島本町も2種類のカードを発行しており、きょう1日から配布が再開されました。町の広報誌で知り、わたしもゲットしました。

水無瀬川を中心にデザインされた蓋のカードは、水無瀬神宮に近い上下水道部庁舎で配布されました。

蓋には、水無瀬川とホタル、町の木・クスノキと町の花・ヤマブキがデザインされています。実物のマンホール蓋も置かれていました。

阪急・水無瀬の駅前です。みづまろくんバージョンの蓋が設置されています。阪急の乗り降りの度に、その上を歩いています。

みづまろくんは、町のマスコットキャラクターです。

水無瀬川とのドッキング・バージョンもありました。

ここで問題です。2つのマンホール蓋の違いを見つけてください。

答は最下段に書いておきます。

モノクロ・バージョンもありました。

「嶋本」の文字を楠木正成の家紋である菊水に似せて変形させてデザインされた町章が鮮やかなのもあります。

もうひとつの配布場所であるJR島本駅前の歴史文化資料館に行きました。開館前から待っている人がいました。

みづまろくんバージョンもゲットしました。

向こうがJR島本です。

蓋の答:雨水と汚水。ホタルの尻尾が光ってないのは、塗料が剥げたのでしょう。