「木製仁丹看板」を追って、京都の町を歩きました。

仁丹町名看板とか仁丹町名表示板とも呼びます。京都人なら、あれあれと、ご存知と思います。大阪に本社を置く「森下仁丹株式会社」が明治43(1910)年から広告も兼ねて町の辻々に掲げた町名表示板のことです。今も500枚以上が残っているそうです。白いホーロー(琺瑯)製 「木製仁丹看板」を追って、京都の町を歩きました。

仁丹町名看板とか仁丹町名表示板とも呼びます。京都人なら、あれあれと、ご存知と思います。大阪に本社を置く「森下仁丹株式会社」が明治43(1910)年から広告も兼ねて町の辻々に掲げた町名表示板のことです。今も500枚以上が残っているそうです。

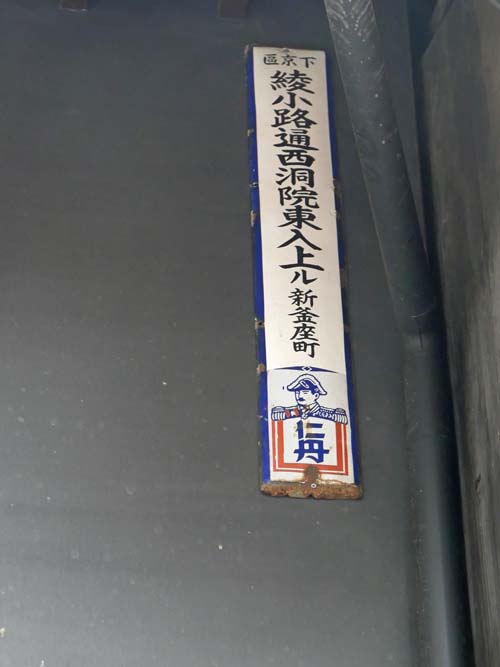

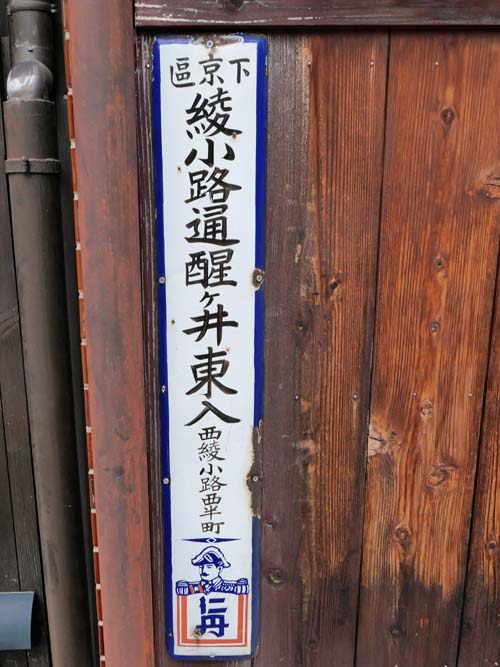

白いホーロー(琺瑯)製の板に青字と赤いアクセント、カイゼル髭の紳士とお馴染みの看板の他に、もっと古くに設置された「木製」の看板もあることを知りました。

ありました。四条烏丸近くの膏薬辻子(図子、こうやくずし)にある商家の上に「新釜座町」とかかっていました。小雨が降っていたので、レンズが水滴をかぶっていたのでしょう。画像が乱れています。

2枚目は、古い商家の柱と同化しているような「東魚屋町」です。上部に仁丹と書かれているのが読み取れます。

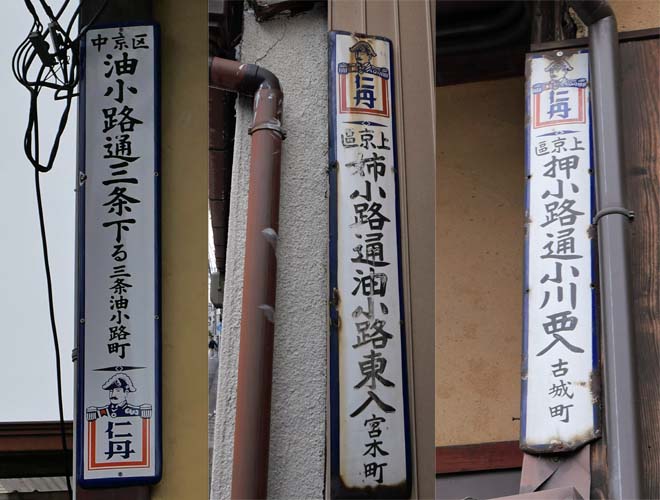

ホーロー製の仁丹看板にもバージョンがあります。

仁丹のマークが上部にある方が古いのでしょう。中京区は現代風に左から、上京区は右から書かれ、区も旧字体です。

鮮やかな看板もありました。「慈眼庵町」ですが、レプリカでした。

【2025/10/26 11:40】

朝からクズついた天気でした。でも出かけてきました。

阪急・烏丸からちょっと西に歩いたところに祇園祭の郭巨山の保存庫があります。膏薬辻子の入口です。

膏薬辻子は見違えるようにきれいに整備されています。

20年前はこんな具合でした。

平将門ゆかりの神田神宮もえらく立派になっています。

探している木製仁丹は見つからずに綾小路に出てしました。最初に見つけた仁丹看板です。

後戻りすると、江戸時代に創業した呉服商で重要文化財になっている杉本家住宅の土蔵らしき壁の上部に「新釜座町」の仁丹看板を見つけました。

もう一枚ありました。

何度も見過ごした末に見つけました。「綾小路新町西へ上新釜座町」の木製仁丹看板です。

路地の西側はマンションかなにかの建設中でした。古い民家は一掃されていました。

綾小路に面した杉本家住宅です。補修工事をしているようでした。

京料理研究家の杉本節子さんの実家です。

杉本家住宅の軒先にも町名表示板がありました。新しい看板のようで、スポンサーは地元のライオンズクラブです。

次の木製看板まで油小路を上がるつもりでした。一本通り過ぎて醒ヶ井通まで来てしまいました。

綾小路油小路に戻ると、角にクラッシックな理髪店がありました。

油小路を上がり(北上)ます。路地(ろうじ)の入口にも。こちらのスポンサーは百貨店のフジイダイマルです。

建て替えられた民家にも仁丹看板が生きてました。

椹木町通油小路の北東角にある古い豆腐店です。日曜は休みでした。

角の2階の柱に木製仁丹看板はありました。

左は南東角。右は豆腐店の東寄りです。

油小路(南北)と椹木町(東西)が交わるポイントでも、そこから「東入」なのか「下る」なのかによって通りの順番が異なるようです。

仁丹看板はホーロー製で白地もピカピカで残っているのが多いです。

後の時代はペンキ塗装だったのか、どれも赤錆びています。

堀川通より1本西の葭屋町(よしやまち)通を上りました。晴明神社の参道を横切りました。

3つ目の木製仁丹看板は「五辻通大宮東入下ル慈眼庵町」です。仁丹のトレードマークもくっきりです。

でも何かヘン。木製ならそれなりの厚みがあるはずですが、現物は厚さ1センチにも満たないプレートにプリントされているレプリカでした。

ということはオリジナルはどこかに保管されているのでしょうか。仁丹看板がそれだけ愛されていることの証でもありました。

吉本晴彦氏、鳥井道夫氏とともに「大阪の三ケチ」と呼ばれた森下仁丹社長(当時)の森下泰さんは、亡くなられる直前に大阪・玉造の本社でインタビュー取材したことがあります。社長室にベッドを持ち込んでおられましたが、朗らかに経営哲学をお話しくださったの覚えています。

和菓子の俵屋吉冨の小川店の前を通り過ぎました。

「茶ろん たわらや」は「京都人の密かな愉しみ」(NHK-BS)にもロケ地として登場しました。

仁丹看板は、それだけで書籍になったり、愛好家クラブも存在します。そのデータによると、「室町通上御霊下ル上柳原町」にも木製仁丹看板はあるはずでした。

そこまで歩いてきましたが、見あたりませんでした。

何度も行ったり来たりしましたが、存在したのは新しい町名表示板だけでした。スポンサーは和菓子「雲龍」の俵屋吉冨でした。

室町を次の角まで上がるともう鞍馬口でした。

今回はここまでとして、地下鉄の鞍馬口から帰途につきました。

GPSアプリのYAMAPの軌跡は、堀川小川でゴールとなっていました。以降は手書きです。

スマホの検索で画面がおかしくなり、何気なく再起動させてました。それで停止したのですが、気づきませんでした。この日の歩行距離は7.5キロほどだったでしょうか。