大阪・中之島のフェスティバルホールに、遅まきながら初見参でした。

正面の赤ジュータンに圧倒されます。昔のホールを思いだします。何度も訪れました。報道向けご招待だったことも多いです。ショパンコンクール優勝直後のダン・タイ・ソンを聴いたのも思い出です。

その後、ザ・シンフォニーホールが生まれ、兵庫県立芸術文化センターができてからは、箱が大きいばかりのこちらからは足が遠のいていました。

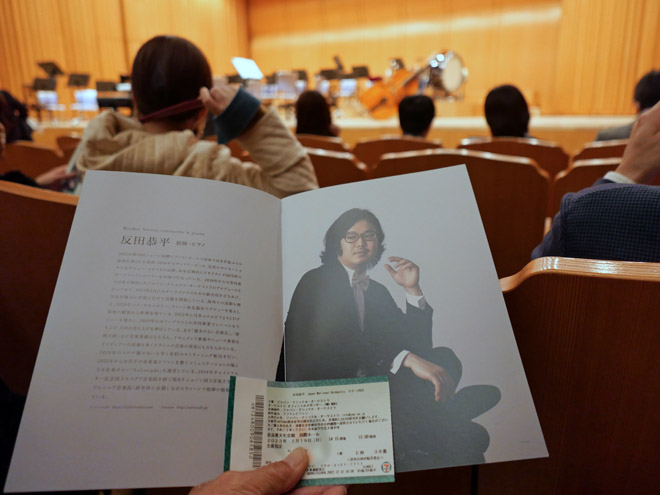

きょうの席は前から6列目のやや下手寄りでした。

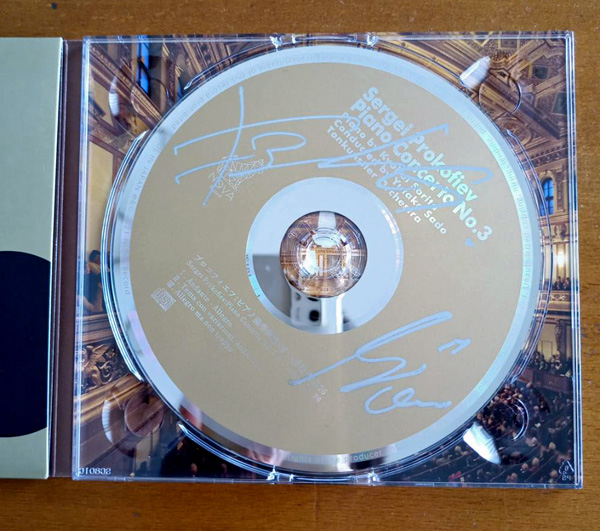

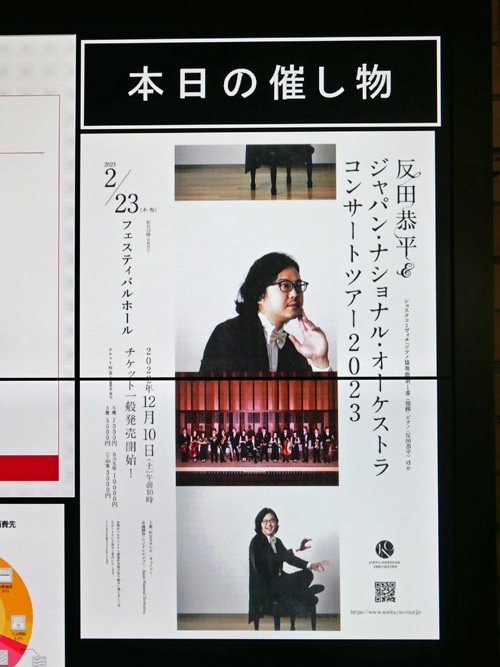

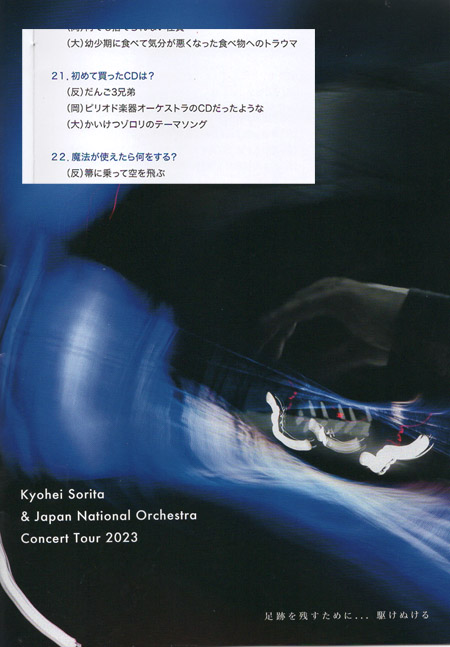

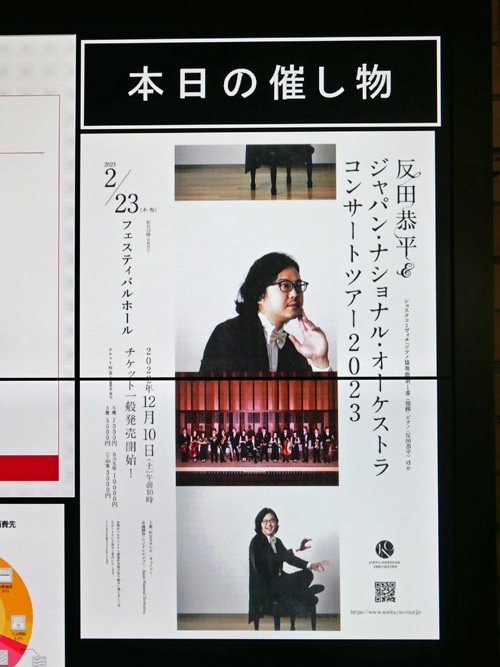

「Kyohei Sorita & Japan National Orchestra Concert Tour 2023」は、4日前に奈良で聴いたばかりです。そちらのチケットは、急用ができた知り合いから譲ってもらいました。期せずして、同じプログラムを、違ったホールで聴くことになりまた。

ショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第1番が始まりました。まるで違う音でした。中でもソロ・トランペットは、ラッパの先がわたしに向いているよう。ベールを2枚ほどはいだようにクリアーに突き刺さってきました。

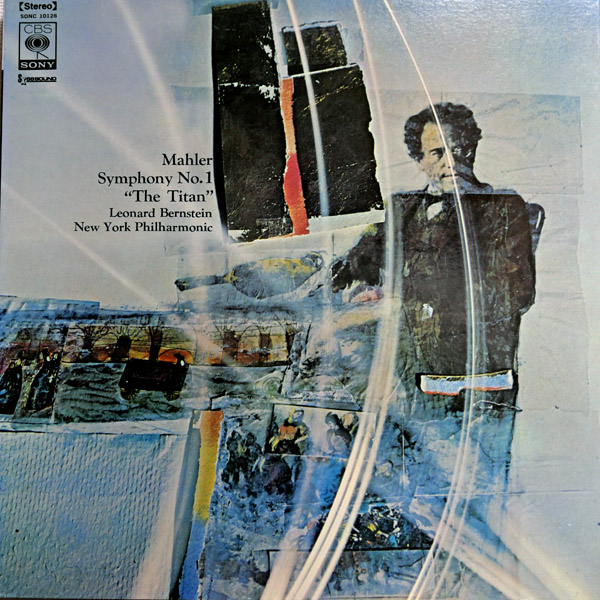

弦の響きも違いました。マーラーの交響曲第1番「巨人」は、ほとんど音が出ているかどうかという息の長いパッセージが続きます。コンマスの岡本誠司のヴァイオリンは、微動だにしないようでした。息をのみました。

やがて弦もはじけます。岡本くんは相変わらず不動の姿勢です。対照的に左端の女性ヴァイオリニスト(落合真子さん)は、楽しくて仕方ないかのように体を前後に振って。セカンドヴァイオリンの大江馨さんも、他のメンバーもズーッとニコニコ顔のアイコンタクトでした。

そんなメンバーが反田くんの指揮で、同じ方向へ突き進みます。最終楽章の大爆発が、室内オーケストラ版とは信じられないような響きとなったのも納得です。人数こそ少ないものの、まさしく「ミニ・ベルリンフィル」でした。

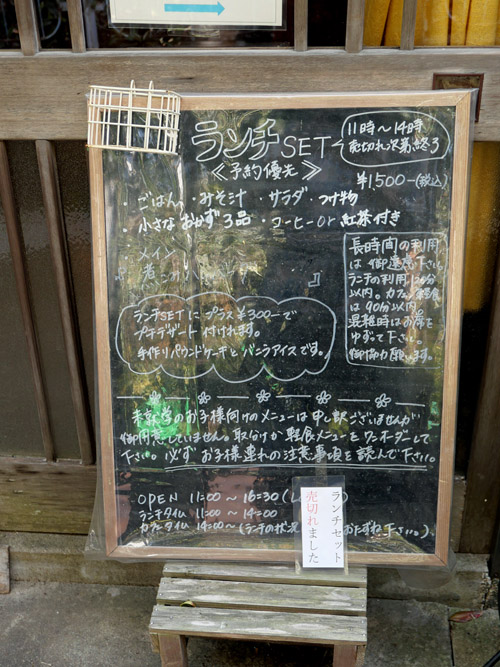

肥後橋側からみたフェスティバルホールです。壁の意匠が昔と同じです。

熱気あふれる演奏に喉が渇きました。

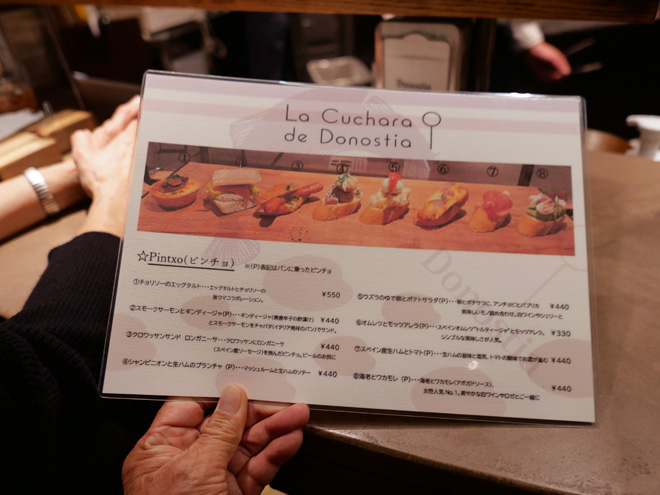

梅田に出たのは、コロナ以来初めてです。改装後の阪神百貨店も知りませんでした。相変わらずにぎわっている地下の食料品街をひと回りして、B2のバル横丁に行きました。

よく冷えたセルヴェッサ(ビール)がしみわたります。

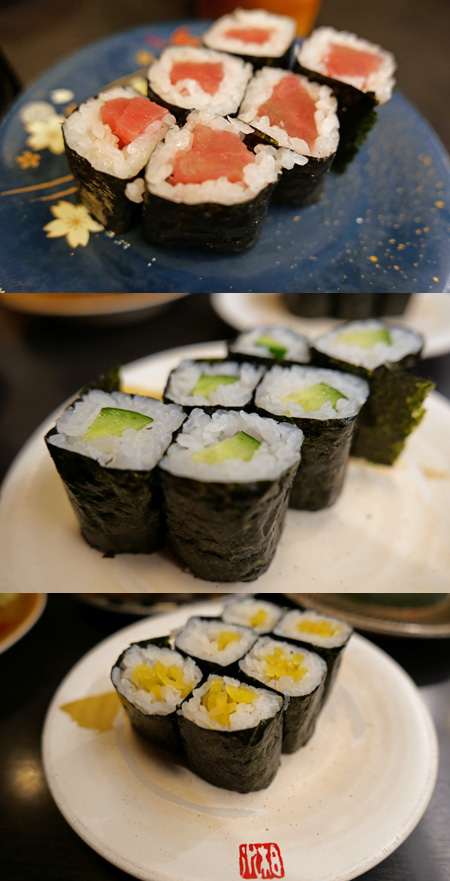

「タコのガリシア風」は、そりゃ「プルポ」でしょ。カミーノ巡礼で食べた思い出の味でした。

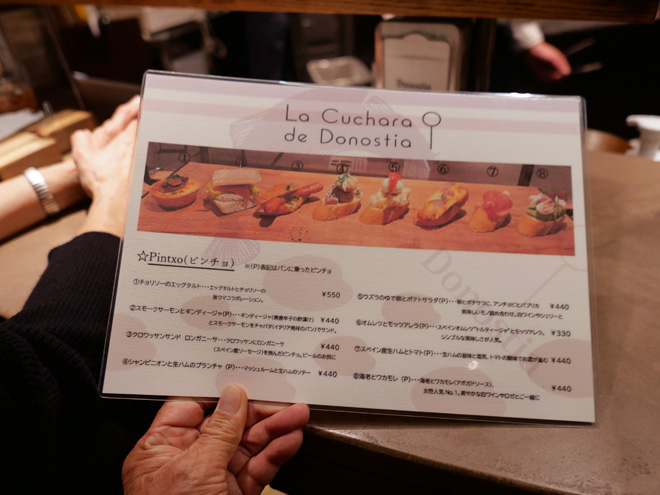

ピンチョスを1つ。

メニューを見なくても、でき上がったのが並んでます。

ハモン(生ハム)を追加。

といっても2人でシェアです。満足しました。

ラ クッチャーラ デ ドノスティア(La Cuchara de Donostia)

06-6345-0715

大阪市北区梅田1-13-13 阪神百貨店梅田本店 B2F