マイカー、CITROËN C4のタイヤを交換しました。いや、してもらいました。

3年前に交換した日本メーカー(製造は台湾)のタイヤは、まだ溝が残っています。ところが、あちこちに亀裂が走っています。この夏に車検を受けたときにディーラーに「バーストする危険がある」と交換を薦められていました。

カーショップで調べると、作業賃込みで4本で10万円ほどもかかります。ちょっとたじろいでいました。

格安で交換する方法を見つけました。ネット通販で安いタイヤを購入して、これまたネットで探した持ち込みタイヤ交換店に作業を依頼しました。

205/55/R16というのがわたしの車のタイヤサイズです。ネットで見つけたのは、神戸市内のタイヤ通販店のPIRELLI CINTURATO P7というタイヤで、1本1万円ほどでした。

送料無料のタイヤは、宅配業者に作業予約したタイヤ交換店に直送してもらいました。こんなものがわが家に届いたら大変です。

予約した時間に自宅から車で5分とかからないタイヤ交換店に行ってみると、届いたタイヤが積まれていました。

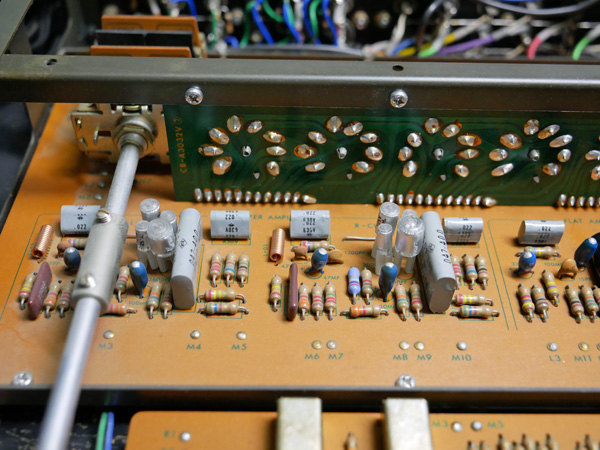

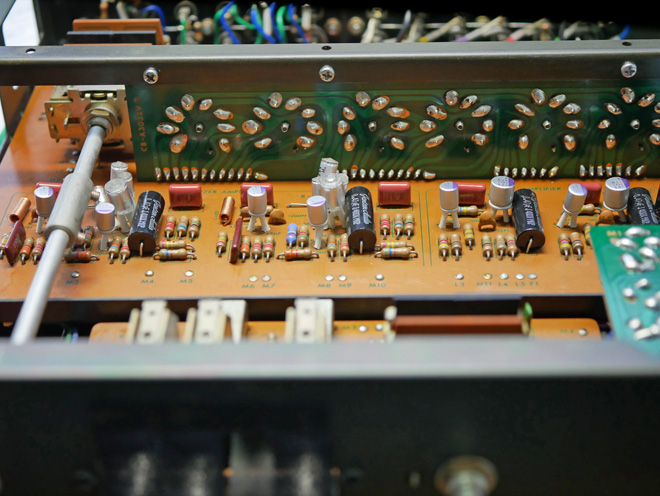

8畳ほどの作業スペースの片隅に、真新しいタイヤチェンジャーが置かれています。気さく店主の兄ちゃんは、あれこれと説明をしながら、ささっとホイールから古いタイヤを取り去り、新しいタイヤを取り付けます。

空気を詰めると、最後で「パーン!」とびっくりするような破裂音が響きます。それで装着完了だそうです。

ホイールバランサーでタイヤを回転させます。タイヤの製造工程で、かならずどこか一点(部分)が重くなるそうです。その対角線上に鉛の板を張り付けて、全体のバランスをとるのです。1個10㌘の鉛片を3個とか5個とか張り付けました。

PIRELLI(ピレリ)は、イタリアのミラノに本社があるタイヤメーカーです。F1にタイヤを提供していたこともあります。

わたしはかつて乗っていたいすゞ117クーペで履いていたことがあります。

現在は中国資本に売却されてしまいました。メード・イン・チャイナの量販店向け格安ブランドという、ありがたくない評価も聞かれます。

中国の他にも、イタリア、ドイツ、スペイン、トルコ、ブラジルなどと世界各地で製造されています。

気になる製造国はどこかと、小さな文字を探しました。なんと「MADE in ROMANIA」。ブルガリア・ヨーグルトなら食べたことがありますが、ルーマニアの工業製品を使うのは、たぶん初めてでしょう。評価のスケールがありません。

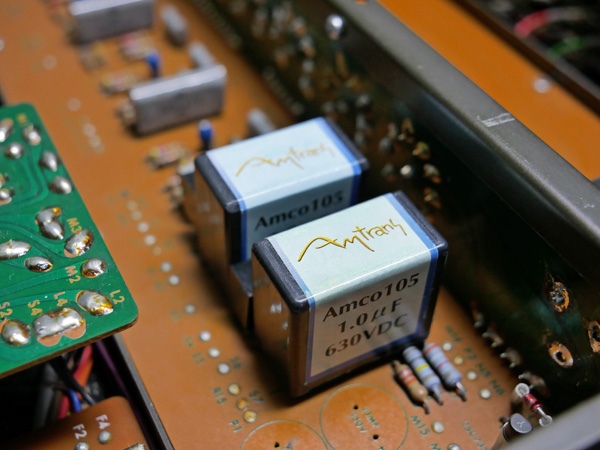

上の写真の「DOT 93」というコードもルーマニアを表しているそうです。それに続く「0520」は、2020年第5週製造と、今年1月末の比較的新しい製品であることがわかります。

「☆」は、BMW承認の証です。わたしのフランス車には関係ありませんが、ないよりましなおまじないとしておきます。

1年半ほど前に開業したという、看板もないような個人業者でした。ネットだけで営業しているそうですが、作業代も格安とあってなかなか繁盛しているようでした。

ちなみにわたしの費用はー

タイヤ1本10,300円。3%オフのクーポンがあったので、計39,964円。

交換賃は1本1,250円。ネット予約で1,000円割引され、バルブ@250円×4=1,000円を加えてちょうど5,000円。

合わせて44,964円と、前回交換時の半額以下となりました。なんでもネットの時代です。

乗り心地などのロード・インプレッションは、「100キロほどは慣らし運転してください」ということで、まだわかりません。