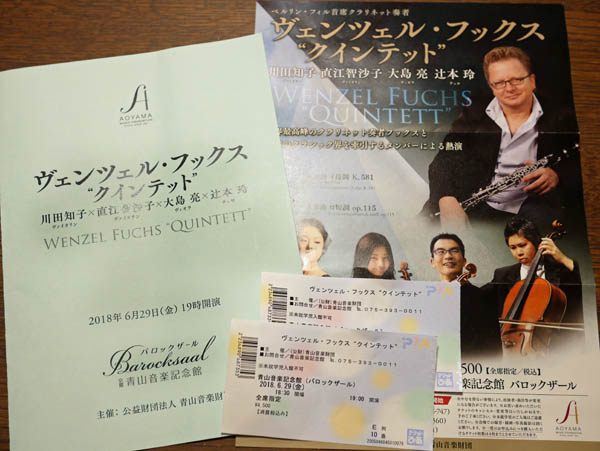

ベルリンフィルの首席クラリネット奏者、ヴェンツェル・フックスを中心とした「クインテット(五重奏団)」のモーツァルトを、きのう29日夜、京都・上桂の青山音楽記念館・バロックザールで聴きました。

こじんまりとした響きの良いホールで聴く生の音です。フックスの息遣いさえ感じられる、柔らかくて包み込まれるような音色でした。

モーツァルトとブラームスのクラリネット五重奏曲が続いて演奏されるという最高のプログラムでした。LPレコードで耳に馴染んだメロディーでしたが、目の前で繰り広げられる管の響き、弦との調和にひき込まれました。

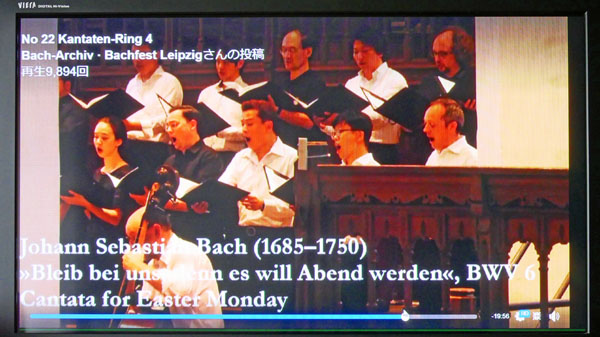

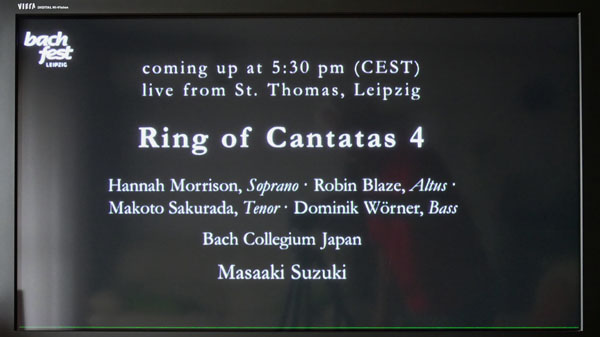

朝から同じモーツァルトのLPを聴きました。クラリネットはフックスの先輩にあたる同じベルリンの首席だったカール・ライスターです。いつもながらに爽やかな気持ちにしてくれる名演です。

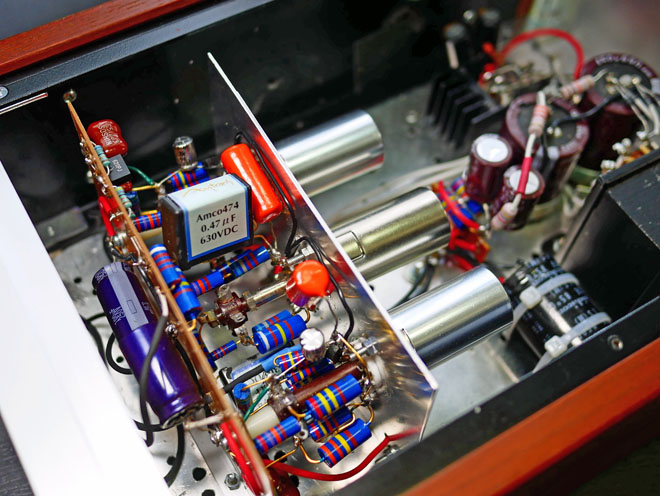

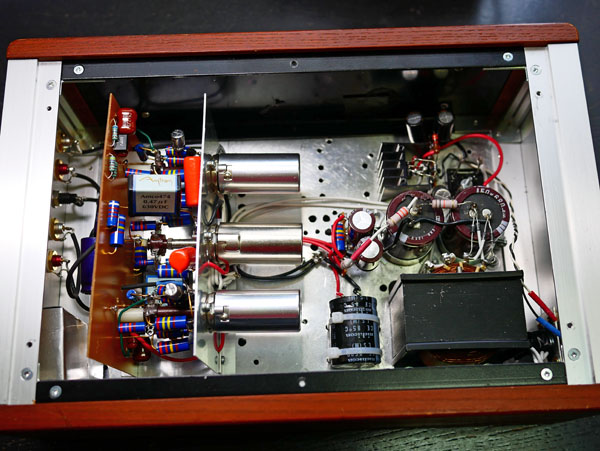

わたしのステレオ装置も、なかなかいい音を出すなと再確認しました。とはいえ、LPと生では、明らかに違います。両方を聴き比べて、改めてそれぞれの良さを感じさせられました。

モーツァルトのLPには大きな傷がついており、その個所にくると音が飛びます。もう半世紀も昔の学生時代の1972年8月、京都の十字屋で購入しています。中古店で同じLPを探してみます。

ブラームスのクラリネット五重奏曲は2枚あります。

フックスのLPも欲しいところですが、残念ながらCD世代ですね。