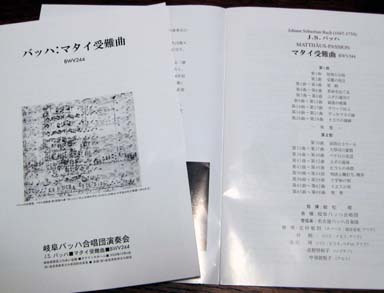

バッハのミサ曲「マタイ受難曲 BWV244」を6日夜、岐阜サラマンカホールで聴きました。「岐阜バッハ合唱団演奏会」です。

エヴァンゲリスト(福音史家)を歌われたテノール氏に、女房が合唱(ChorMater)の指導を受けています。先生の「マタイ」は、数年前にも京都で聴いてます。柔らかいテノールが音楽を引っ張っていきます。

3時間近い大曲です。先日の「ミサ曲ロ短調」は、コックリ、コックリとすっかり気持ちのよい時間を過ごしました。でも、昨夜は日本語訳を読みながら、ずっと緊張感を維持することができました。どうしてでしょう。ちょっとはらはらさせられるところがあったからでしょうか。

岐阜バッハ合唱団は、人数も多く、フルボリュームのすごい迫力でした。でもコラールは、「プラハの春音楽祭」で聴いた「ヨハネ受難曲」のような小人数の清らかな音色の方が、わたしには響きました。

岐阜県民ふれあい会館のサラマンカホールには、スペイン・サラマンカ市の大聖堂にあるルネサンスオルガンの複製があります。この音色も聴いてみたいです。

ホールの入口には、サラマンカ大聖堂の建物正面にある大理石の浮き彫りのレリーフが埋め込まれています。