一条百鬼夜行、妖怪大集合の図です。

京都・北野天満宮のちょっと南の筋、一条通りです。

「千二百年前の平安京一条通り。古くなって捨てられた道具類が妖怪(付喪神)に化けて、夜の一条通りを行進したという怪異伝説があります…」

そこから現代の大将軍商店街に蘇った妖怪たちです。

一番上は、「妖怪ラーメン」の店のです。洋装店のやパン屋のやら、それぞれ個性派ぞろいです。

詳しくはHPをご覧ください。

通りに面して「大将軍八神社」があります。方除の守護神です。

一条百鬼夜行、妖怪大集合の図です。

京都・北野天満宮のちょっと南の筋、一条通りです。

「千二百年前の平安京一条通り。古くなって捨てられた道具類が妖怪(付喪神)に化けて、夜の一条通りを行進したという怪異伝説があります…」

そこから現代の大将軍商店街に蘇った妖怪たちです。

一番上は、「妖怪ラーメン」の店のです。洋装店のやパン屋のやら、それぞれ個性派ぞろいです。

詳しくはHPをご覧ください。

通りに面して「大将軍八神社」があります。方除の守護神です。

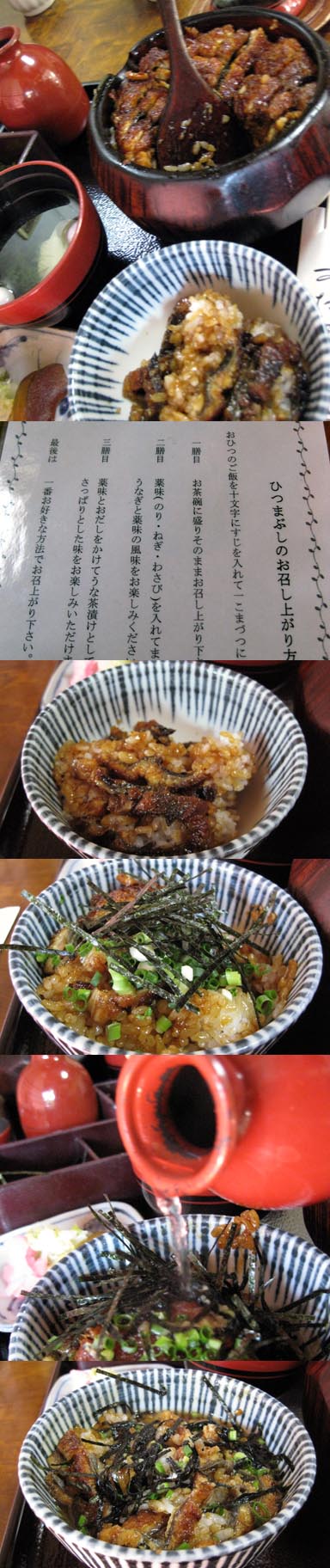

名物「ひつまぶし」がお目当てで、名古屋・熱田神宮までやってきました。「あつた蓬莱軒」の「蓬莱陣屋(本店)」です。創業明治6年の味です。「ひつまぶし」はこの店考案の登録商標です。

「ひつまぶし」(2730円)です。

「作法」に従っていただきました。

まずは、櫃(ひつ)にはいったご飯に十字にしゃもじをいれて、4等分します。

最初に4分の1は、そのままいただきます。

関西風で腹開きです。皮がパリッとしています。脂は良い具合におちているんでしょう。うまい!

次は薬味をのせます。ノリとネギです。それだけで、すっかり変わります。味が深くなりました。

さらにノリ、ネギにわさびもおとして出汁をかけて湯漬けにします。これはこれで、濃厚な味わいです。

どれもおいしいです。「お好きなので」という最後の1杯は、薬味のせにしました。わたしは、これが鰻の味がすばらしいと感じました。

午前11時半開店です。11時前についたら、すでに行列です。でも、すぐに開店となり、ほとんど待つことなく店内へ。料理のすぐに出てきました。1時間くらい待つことは覚悟してましたので、ラッキーでした。

写真は、カメラがオートフォーカスになってなくて、見事なピンボケですが、コレしかないので掲載します。

調理場からもうもうと煙が上がってます。臭い、あるいは匂い充満です。

腹ごなしなんていったら神さまにしかられますが、熱田神宮に参拝しました。お宮参りや七五三でいっぱいでした。南門を出ると「神宮南門店」があり、ここも待ちの客であふれてました。

本店は、東海道五十三次の「宮の宿」の本陣跡の隣にあるので、「陣屋」です。

蓬莱軒/本店陣屋 地図

052-671-8686

〒 456-0043 愛知県名古屋市熱田区神戸町503

清水坂を歩きました。

産寧坂との角にある「七味家」です。昔からここにあります。ここの七味は、わが家に欠かせない一品です。

八つ橋は、いくつかの店がつくってます。清水坂で見る限りは、「西尾」が優勢です。

かつては、圧倒的シェアだったはずの「聖護院」です。

生八つ橋に餡をつめた「おたべ」も人気商品になりました。

さらに続きます。

早くも提灯に灯が入った函谷鉾(かんこぼこ)です。まだ鉾立ての夜(12日)です。祇園ばやしも流れてきます。

提灯の電球は、今年から白熱球をやめて、省エネタイプの蛍光電球に換えたそうです。気のせいか、明るいようです。

菊水鉾でもはやしがはいってました。

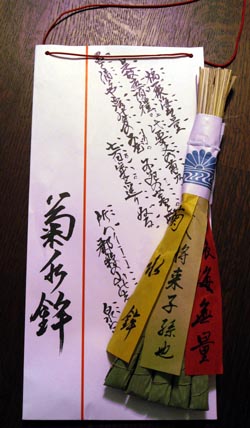

粽(ちまき=1000円)をかうと、鉾に登らせてくれました。

「蘇民将来子孫也」。マンションですが、玄関に掲げておきます。

ちょっと早い時間です。長刀鉾(なぎなたぼこ)では、まだ屋根に職人があがって作業中です。

まだ骨組みがむき出しの鉾です。釘は使わず、縄で組み上げていきます。

08/03/24

お江戸日本橋から500キロにならんとする距離を歩き継いだサトウに敬意を表して、最後の石山ー三条大橋間を、「どたぐつ3」のみんなで歩きました。

9:09

あいにくの曇天となった。

石山から膳所に向かう。

9:18

篠津神社の門は左右非対称。膳所城の遺構をを移築したそうだ。

9:34

膳所神社には、篠津神社と同じ造りの門が。

9:43

10:32

すだれ屋が残っている。琵琶湖の葦でで作るのだろう。

10:02

義仲寺に着いた。

11:05

10:06

「古池や…」の有名な芭蕉の句碑。

芭蕉の墓と朝日将軍・木曽義仲の墓は背中合わせ。

11:07

10:12

バショウが枯れている。

11:10

国道1号に沿って逢坂山を越える。

11:13

逢坂の関。

11:54

京都市に入る。マンホールの蓋は、中央に京都市章。周りに御所車の車輪がデザインされているが、あっさりとしている。

12:23

山科駅前で、ちょっと早いが乾杯!!

12:35

昼食は、海鮮丼セット。

12:56

ラクト山科の東東来にて。

14:04

蹴上のインクライン。満開の桜の下を歩くはずだったが、まだつぼみ。おかげでだれもいない静かさ。

14:39

京都・三条大橋にゴール!!

労をねぎらって、三条大橋では舞妓さんが出迎えてくれました。ウソです。舞妓衣装に身を包む体験中のしろうとさんです。

14:40

五十三次を歩き通して満足の表情。

14:41

弥次さん喜多さんの像の前で。撮影は佐芳カメラウーマン。

14:42

親子で。

14:54

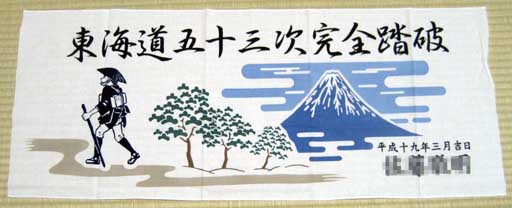

こんな手ぬぐいが記念に配られました。ありがとう。

一瞬の静寂です。

祇園祭はきょうが宵山。鉾町は、昼からにぎわってます。

とある路地に入ってみると、その喧噪が嘘のようです。祇園囃子も聞こえてきません。

「京都市中京区新町通錦小路上ル百足屋町380」というのがその路地の所在地です。

だからでしょう。提灯に書かれた百足屋は、「むかでや」です。それはわかりましたが、百千足館は・・・、「ももちたるかん」だそうです。2階には能舞台もあるそうです。

新町通に面した入り口です。

民家を再生させて、カフェやイタリアンレストランなんかができています。本日は、前を通っただけです。

琵琶湖から京都・蹴上を結ぶ琵琶湖疏水ができたのは、明治23年(1890)のことです。洞門(トンネル)の上には、明治の元勲らの筆になる石額が彫り込まれています。

久しぶりにMy折りたたみ自転車DAHONで走りました。

「氣象萬千(きしょうばんせん)」 伊藤博文 筆

千変万化する気象と風景の変化はすばらしい(宋・岳陽樓記の一部)

(訳文は京都市上下水道局のHP「琵琶湖疏水の洞門石額や石碑をご案内」から=以下も同じ)

第一疏水は、琵琶湖畔からまっすぐに三井寺に向かって流れ出します。

第1トンネルは長さが2436メートルもあります。ほとんど人力だけで掘った難工事だったそうです。

「廓其有容(かくとしてそれかたちあり)」 山縣有朋 筆

悠久の水をたたえ、悠然とした疏水のひろがりは、大きな人間の器量をあらわしている

京から大津に抜けるメインルートは逢坂越ですが、もうひとつ小関越というのがあります。かなりの急坂を越え、山科に下りました。住宅地が始まるあたりに、第1トンネルの出口はありました。

「仁似山悦智為水歓歡(じんはやまをもってよろこびちはみずをもってなるをよろこぶ)」 井上馨 筆

仁者は知識を尊び、知者は水の流れをみて心の糧とする(論語)

護岸がきれいに、あまりに人工的に整備されています。これじゃ、まるで「とゆ」です。どうしてこんなことをするのでしょうか。

「隨山到水源(やまにしたがすいげんにいたる)」 西郷従道 筆

山にそって行くと水源にたどりつく

第2トンネルの出口は、きれいな煉瓦が積まれています。

「過雨看松色(かうしょうしょくをみる)」 松方正義 筆

第3トンネルの手前には、日本で最初の鉄筋コンクリート製の橋がかかっています。

「美哉山河(うるわしきかなさんが)」 三条実美 筆

なんと美しい山河であることよ

武者小路なにがしの専売特許のような言葉ですが・・・。

インクラインの上部から見える洞門です。かなり距離があるので、望遠レンズ(420ミリ)に、1.7倍のテレコンバーターをつけて写しました。

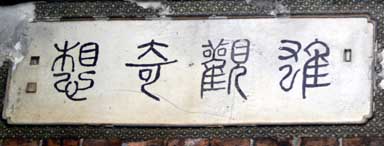

「雄觀奇想(ゆうかんきそう)」 北垣国道 筆

見事なながめとすぐれた考えである

インクラインをくぐる「ねじりまんぽ」の上にあります。

北垣国道は、琵琶湖疏水の建設にあたった第3代京都府知事です。

琵琶湖から京都・蹴上までの詳細は、HP版「琵琶湖疏水の洞門石額」をごらんください。

寺町二条を上がったお茶の一保堂です。でも、なに。この人だけかりは。昔を知っている身には、ただただ驚きです。

同じ寺町の姉小路の角にある鳩居堂です。こちらも薄暗い店内に、客はほとんどいないのが常でした。それが、どうしたことでしょう。

とどめは三条です。なに、この人の多さは。新しい店がいっぱいできているのは・・・。

すっかり浦島太郎になった感じです。

どちらに行けばいいのでしょうか? 京へ向かって西へ歩いているとき、左手にあった看板です。なのに京都市は左です。それなら大津市は? この付近は府県境が入り組んでいたので、間違いではないようですが、それにしても…。

ヘンな看板です。何を商売としても結構ですが…。

ヘンな看板です。「雁金屋」は「かりがねや」でしょうか。でも何の商売でしょうか?

いずれも東海道五十三次の最後の区間を歩いた大津市内で撮影しました。

右往左往です。このサーバーも、「Apache」を征服できずに、結局、もとの「An Httpd」に戻しました。さっそく、以前のトラブル再現です。右も左も袋小路です。

東海道五十三次。お江戸・日本橋から京・三条大橋までは126里6丁1間(492.1キロ)の道程です。

これを彼は25日で歩きました。もちろん、連続ではありません。川崎市に住む彼は日帰りで、そして1泊で歩き継ぎました。旅の詳細は彼のブログ「どた3」は永遠にをご覧ください。

わたしも、蒲原-江尻、丸子-掛川、桑名-土山、石山-京と7日間、一緒に歩きました。

労をねぎらって、三条大橋では舞妓さんが出迎えてくれました。ウソです。舞妓衣装に身を包む体験中のしろうとさんです。

踏破の祝宴は、お手軽に三条大橋のすぐ近くの「珉珉」で餃子パーティーとなりました。

餃子、若鶏の唐揚げ辛み味噌味、鶏肝の唐揚げ、春雨のサラダ、春巻き、酢豚。もちろんビール付きでした。

記念に配ってくれた手ぬぐい(お先に公開してゴメン!)が、彼の気持ちを表現しているようでした。