「えんぴつで奥の細道」が、帰宅途中の大阪・梅田紀伊國屋に平積みになってました。しかも、「大人の塗り絵」が並んだコーナーと、紀行文学のコーナーに。手にとって奥付をみると「5月5日、第11刷」となってました。わたしのもっているのは「3月21日、第8刷」です。すごいヒットになっているんですね。

ちょっと手に取ったのがウンのつきで買ってきたのは「楽歳(ガッサイ)」。初めて見た(初夏号で創刊2号)雑誌で、サブタイトルは「関西発! おとなの旅と生活のマガジン」です。

琵琶湖を特集していて、びわこ一周ウォーキングマップも付いてます。かつて一周したときに参考にした「Walk」とよく似てるはずで、同じ山と渓谷社の発行でした。ふと、もう一度、一周しようかという気にさせられます。

それにしても、われわれ団塊の世代を狙った商品が、次々に出てきますね。この雑誌でも、いしいひさいちが描く「昭和40年代を探せ! 学生街の喫茶店」は関西大学の巻です。創刊号は同志社で、次号は関西学院だそうです。まあ、マイナーな我が母校まで順番が回ってきますか?

難波うのあんの親子丼

「奈良にある料亭、卯之庵による地鶏つみれ鍋料理のお店。吉野の養鶏場から毎日直送される新鮮な朝締め地鶏と卵は旨みのかたまり」 うのあんのHPには、そんな風に書いてあります。

昼の丼セットメニューのうちの「親子丼つみれ汁セット」(997円)です。やわらかなとじ玉子の上に、プリプリの黄身がのってます。スプーンがついているのも食べやすくて親切です。つみれ汁は、あっさりとした味です。

なんばCITY本館の西口広場にあります。

とんかつ吉兆のBランチ

「難波+とんかつ」で検索したら、いの一番にここが出てきました。このところ、万歩計が目標の1万歩に達しない日が続いています。「吉兆」は黒門市場の近くと、ちょっとありますが、その気になればたいしたことはありません。

名物の「デミグラ丼」を食べている先客がいました。「おいしそうだが、ちょっと濃厚そう」。野菜もついているあたりまえの「Bランチ」(990円)を頼みました。ハンバーグに白身魚のフライ、クリームコロッケの三点セットです。揚げたての熱々でどれもおいしいです。でも、当たり前の味です。とんかつを頼まなかったことをちょっと後悔しました。

メニューはいろいろあります。後から独りでやってきたOLは「サラダとんかつ」を食べてました。たっぷりのだいこんサラダにポン酢がかかり、おいしそうです。

日本橋筋に面した「日本橋レヂデンス天祥」の2階にあります。

高知・日曜市のおいしい野菜

思わずそのままかぶりつきたくなる真っ赤なトマトです。

穴が空いてたって平気です。おいしいから虫もやってくるのです。

太くても細くても、曲がっていてもどれも元気なキュウリです。

「功名が辻」ブームでにぎわう高知城。その追手門前から電車通りまで東西1.3キロに及ぶ日本一の大露天市です。商品で最も多いのは、近郊農家がもってくる自家製野菜の数々です。どれもこれも太陽の恵みを存分に吸収しておいしそうです。しかも安さにびっくりしました。

岡山駅弁「桃太郎の祭ずし」

JR岡山駅の駅弁といえば三好野本店の「桃太郎の祭ずし」(950円)です。桃太郎のイメージから、桃を形どった容器に入ってます。

きのう13日昼、岡山発高知行きの特急「南風8号」が阿波池田を過ぎ、窓の下の小歩危、大歩危を見ながら食べました。

祭ずしといえば、ままかりは欠かせません。ニシン科の小魚です。「あまりにおいしいので、ご飯がなくなり、となりの家に借りにいくほど」だから「ままかり」という名がついたとか。それほどには美味しいとも思えませんが、でもままかりです。

鰆、穴子、ままかり、シャコ、蛸、鯖、海老、浅蜊、筍、椎茸、蓮根、金糸玉子、山菜、そんなもんでしょうか、入っていたのは。

高知・帯屋町、早川の鯨どんぶり

高知の中心街、はりまや橋近くの帯屋町です。「ちゃんこ茶屋 早川」で「本日のおすすめ 鯨どんぶり 1380円」を食べました。

さすがに高知です。鰹のたたきが付いてきます。当然、ニンニクのスライスがのっています。これがないと、せっかくのたたきがおいしくありません。休日ですので、昼から心おきなくニンニクをたっぷり食べました。

鯨肉の煮付け(?)です。土手焼きのような味がします。

白魚、ひょっとしたらちりめんじゃこの乾燥させる前(?)、も酢醤油でいただきました。

これが鯨どんぶりです。コロが切り身がのってます。まさにころころとした口当たりです。もちろん鯨肉も。牛丼のような味付けです。

他ではあまり食べられない珍しいものですが、うーん満足。また食べたいというほどおいしいものでもありませんでした。

はりまや橋から帯屋町の商店街をはいったところにあります。向かえにある土佐御殿や黒潮市場という料理屋は、かつての出張時に来たことを覚えてました。この店は、中に入ってから、別の出張で同僚と来たことがあると気づきました。

新しくなった魚匠銀平の定食

大阪・道頓堀の銀平が移転しました。地下にあったカウンターだけの店から、通りの反対側のビル1階に。座敷もあって、広く、当然ながらきれいになってます。

煮魚の定食で、あら煮を頼みました。立派な鯛ともう一つ(ツバス?)の頭がついてます。「骨をいれてください」と出された小鉢が山盛りになるほどの量です。

まずは汲み上げ豆腐がでてきます。

サラダには、白いじゃこがいっぱいかかっています。

白菜と日野菜の漬け物もこのボリュームです。しかもお代わり自由です。

ご飯は炊きたてが土鍋ごと出てきました。ひとつづつ炊いているようで、底はこびりついてます。

魚が出てくるのを待つ間に、豚汁と漬け物で軽く一膳食べてしまいました。

このブログで、同じ店を二度紹介したのは初めてです。

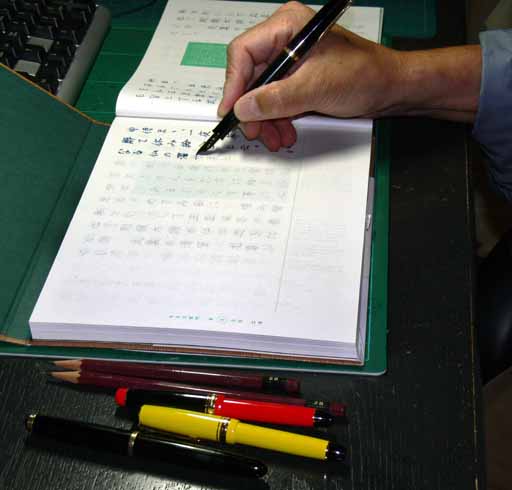

万年筆で奥の細道

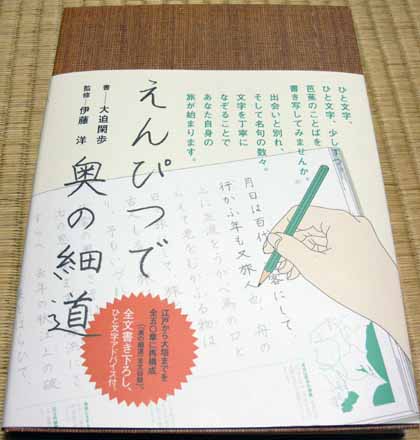

「えんぴつで奥の細道」という本です。

ひと文字、ひと文字、少しずつ。芭蕉のことばを書き写してみませんか。出会いと別れ、そして名句の数々。文字を丁寧になぞることで、あなた自身の旅が始まります。

元禄二年(1689)の早春に出立、日光、平泉を巡って日本海に出、金沢を経て大垣にいたるまでの160日の大行脚。芭蕉がもっとも強く心血を注いだ散文「奥の細道」を深く味わう、まったく新しいテキストブック。

そんな腰帯に惹かれて、買ってしまいました。

第1日目序章は、「月日は百代の過客にして…」で始まりますが、奥の細道は読んだことがありません。指定された通りの鉛筆でなぞりましたが、鉛筆ではさらさらとはいかず、結構腕が疲れます。

第2日目旅立ちは、「弥生も末の七日」に旅は始まります。わたしは、黒いインクをいれたPelikanで書いてみました。

第3日目草加は、「ことし元禄二とせにや、奥羽長途の行脚…」です。この日は、一番手に馴染んでいるPelikanのブルーブラックでなぞりました。これが一番自然です。これでいくことにしました。

今夜は第五日目仏五左衛門で「日光」まで歩を進めました。

これから松島まで北上、羽黒、月山から最上川まで行き、日本海にそって敦賀まで南下、大垣にたどりつきます。

東海道五十三次の比ではありません。しばらくは「卓上の旅」も楽しみます。

「えんぴつで奥の細道」はポプラ社刊で1400円でした。

わが家でおもてなし

「おいしいものを用意するから」と知人を昼食に招待しました。料理教室で磨いた腕の披露です。3時間も前からキッチンに立ちっぱなしで準備しました。

まずはビールで乾杯です。先付けは、若狭の小鯛の笹漬けです。これは皿に盛っただけです。

鯛なますです。尾頭つきというところがミソですが、実は胴体はバラバラになっています。

鯛を一匹、蒸し上げて、ほぐした身をダイコンやニンジンのなますに混ぜ込んでいます。

本日のメーンはローストビーフです。牛もも肉のかたまり800グラムをオーブンで焼き上げました。

付け合わせは、くり抜いたトマトにエリンギ、黒オリーブを詰めて焼いたスタッフドトマトと、同じくくり抜いたじゃがいもにブルーチーズを混ぜ込んで焼いたものです。それに彩りにクレソンを添えてます。

チャーゾーはベトナム風の揚げ春巻きです。サニーレタスや大葉に包んで食べます。

サラダは、アスパラとトマトです。

アボガドディップで口直しです。

最後に梅干しと揚げたちりめんじゃこを混ぜこんだご飯とみそ汁で締めました。

ゆっくりと食べ、ビール4本とワイン1本をあけました。

試食をご希望のかたは、声をかけてください。いつでもお呼びさせていただきます。

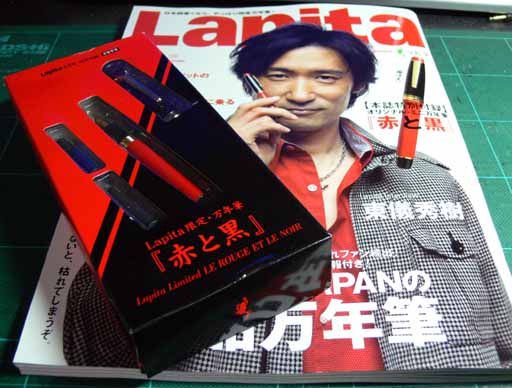

ラピタ限定の万年筆第2作は「赤と黒」

雑誌「Lapita」6月号の特集は「Made in JAPA 逸品万年筆」です。でも発売日の6日を待ちわびて書店にいったのは、付録のためでした。

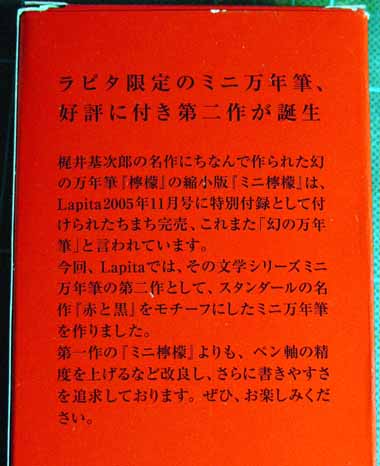

「ラピタ限定のミニ万年筆、好評に付き第2作が誕生」というわけで。

梶井基次郎の「檸檬」に続く第2作は、スタンダールの「赤と黒」です。鮮やかな2色使いが、黄色一色の「檸檬」とはまた違うイメージです。

そういえば、高校時代に河出書房の世界文学全集で読んだことがありますが、ストーリーはまるで覚えてません。

ペン軸の精度をあげるなどの改良がされているらしいです。

「檸檬」とともに並べてみました。色が違うだけで、外形上の違いはあまりありません。