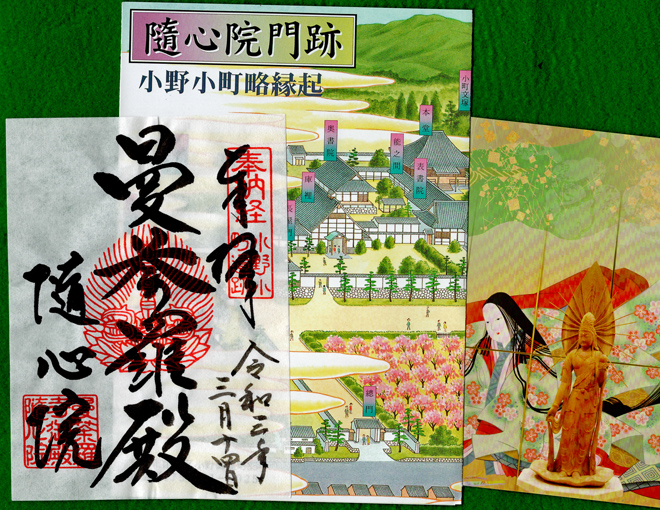

小野小町で知られる随心院(正確には隨)を訪れました。お目当てはフォトジェニックな襖絵、「極彩色 梅匂小町絵図」です。先日、テレビ番組でその存在を知りました。写真撮影が許可されていて、SNS映えすると人気沸騰だそうです。

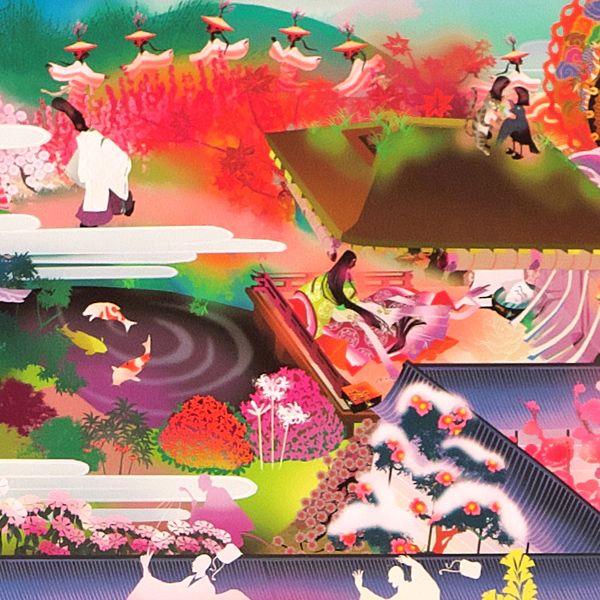

「はねず色」が基調となっています。白色を帯びた紅色の古名です。この時期に境内に咲く梅の色だそうです。

はねず踊り(今年は中止)という、はねず衣装と菅笠の小野小町と深草少将に扮した少女達の童唄と踊りもあちこちに描かれています。

小町の生涯を4枚の絵で表現しています。

1枚目の「生誕の国」は、出羽(秋田)で生まれ育った様子が描かれています。

2枚目は「饗宴の国」。都での宮仕えの様子です。

3枚目は「伝承の国」。宮仕えを辞し、山科小野の里で暮らす様です。

4枚目は「夢幻の国」。山科小野を出て、全国を放浪する様です。

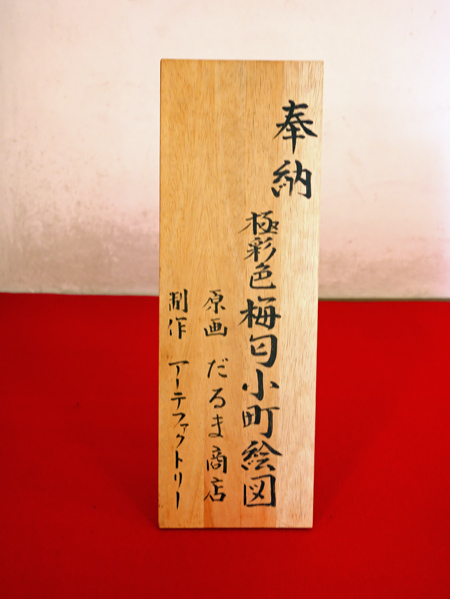

描いたのは、「だるま商店」という2人組の若手アーティストです。

2009年に制作された当時は、狩野派などが描いた花鳥山水の襖絵と同様に撮影禁止でした。ところが、「かわいい」「映える」と、撮影許可を求める声が多くなり、寺も方針転換。現在ではわざわざ「撮影可」と書かれています。

そういえばヨーロッパでは、ウィーン美術史美術館やアムステルダム国立美術館、ベルリン絵画館などでも、「フラッシュ禁止」を条件に写真撮影はOKでした。

この襖絵の前でカメラはスマホをかざす観光客が絶えません。かなりの時間、人影のなくなるチャンスを待ちました。

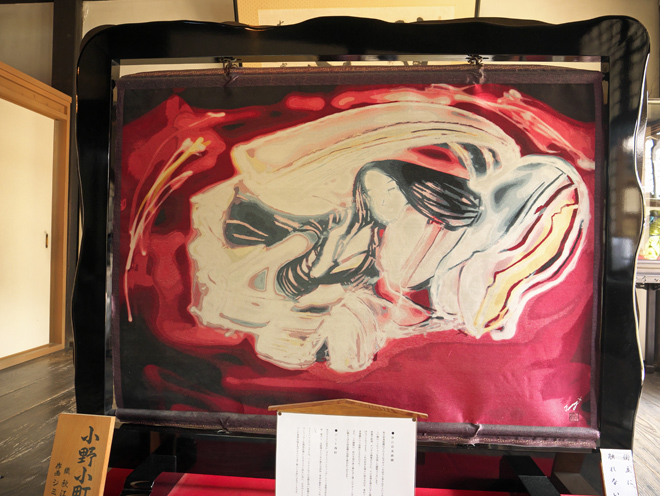

玄関には、現代アートのジミー西村が描いた小野小町が飾られていました。

百人一首の有名な歌の碑です。

大玄関から見た薬医門です。

反対向きに薬医門越しに見る大玄関です。正面にひな人形が飾られていますが、どうしたことか男雛が左に座っていました。

サンシュユが黄色い花をつけています。

桃山時代に建てられた本堂です。歩くと床がきしみます。

いくつもの流れが複雑に交差します。

境内の小野梅園には、はねず色の梅が満開です。

早咲きの桜も開いていました。

随心院

京都市山科区小野御霊町35

075-571-0025