京都・錦小路の包丁・料理道具の店「有次(ありつぐ)」で包丁を買いました。

使い続けてきた包丁が、ちょっとした不注意から大きな刃こぼれを起こしてしまいました。研ぎ直してもらうことも可能ですが、かなり小さくなります。毎日の食事に欠かせない道具です。値上がりしているのは覚悟の上でした。

わが家の包丁は、有次ばかりです。初代は、結婚を機に母が買ってくれました。二代目は、わたしが料理教室に通うようになった25年ほど前に購入しました。そして三代目となりました。

最近は刃物の鋼(はがね)を錆びないステンレスで覆っているのが人気だそうです。でも、これまでと同じ鋼の三徳包丁を選びました。なんと3万円オーバーでした。

見ているだけで楽しくなる料理道具が並びます。「あくすくい」も買ってしまいました。

野菜を型抜きする道具です。わが家にも正月料理の煮しめ用にニンジンをカットする梅型があります。

カウンターの向こうで刃を研いています。

買った包丁に名前を刻み込んでくれるサービスもありました。でも終了となってました。

外人観光客の姿ばかりが目につきます。若い女性店員は、流暢な英語で応対していました。

錦市場はきょうも大混雑でした。でも串に刺した料理なんかを簡単に食べさせる店ばかりで、昔の風情がすっかりなくなってしまいました。

有次だけは変わりません。なにせ創業は戦国の世の永禄3(1560)年です。

有次 錦店

075-221-1091

京都市中京区錦小路通御幸町西入ル鍛冶屋町219

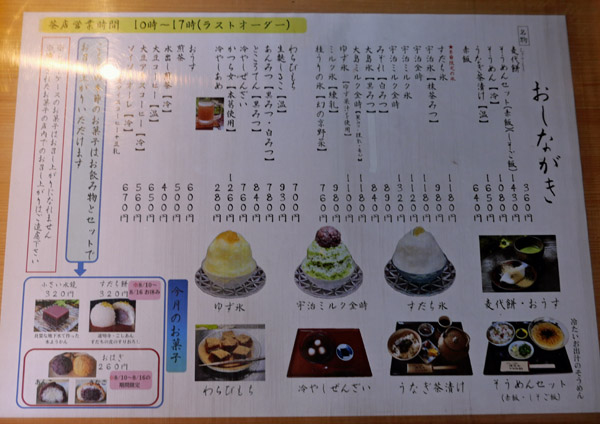

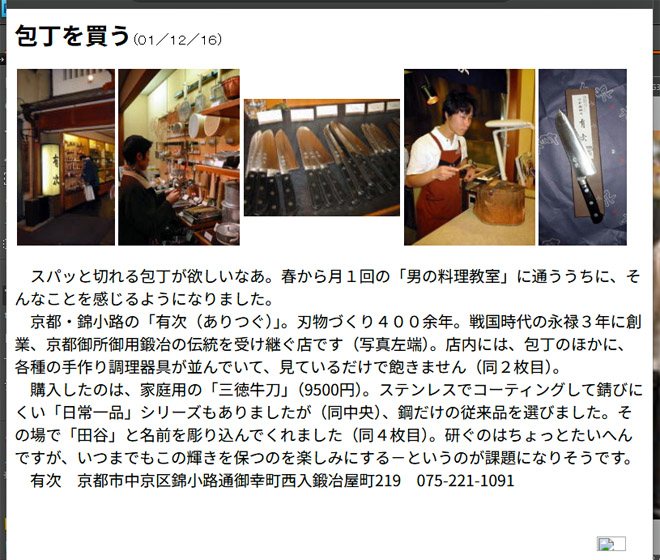

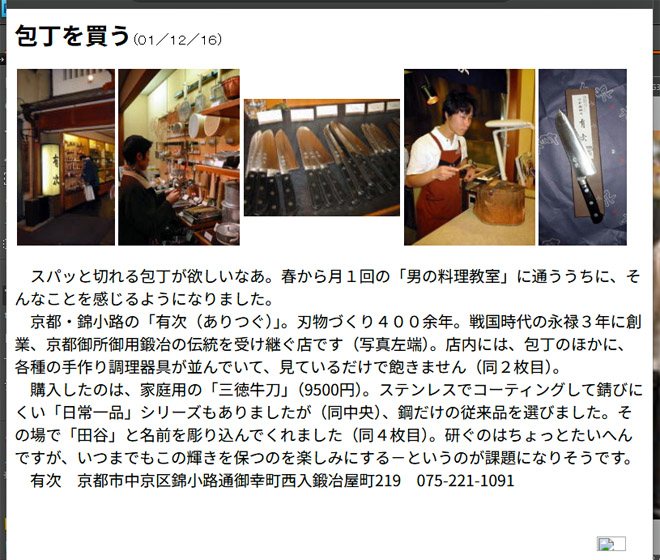

まだこのブログを始める前にことです。当時のホームページ(HP)のデータを探すと、2001年12月16日に「包丁を買う」という書き込みが見つかりました。

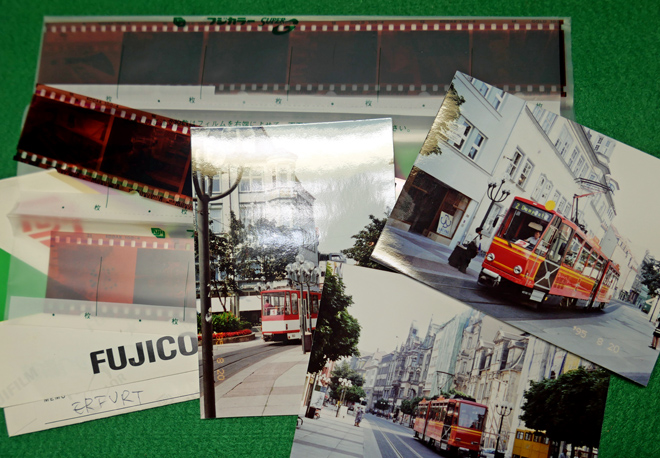

添付されている画像データは小さなものです。ネットへの接続スピードや保存容量がネックとなっていたのでしょう。そのオリジナル画像はCDに保存されていました。画像とともに書き込みを再構築しました。

スパッと切れる包丁が欲しいなあ。春から月1回の「男の料理教室」に通ううちに、そんなことを感じるようになりました。

京都・錦小路の「有次(ありつぐ)」。刃物づくり400余年。戦国時代の永禄3年に創業、京都御所御用鍛冶の伝統を受け継ぐ店です。

店内には、包丁のほかに、各種の手作り調理器具が並んでいて、見ているだけで飽きません。

購入したのは、家庭用の「三徳牛刀」(9500円)。ステンレスでコーティングして錆びにくい「日常一品」シリーズもありました。

鋼だけの従来品を選びました。その場で「田谷」と名前を彫り込んでくれました。

研ぐのはちょっとたいへんですが、いつまでもこの輝きを保つのを楽しみにする-というのが課題になりそうです。

四半世紀を隔てた新旧2つの包丁です。3倍ほどに値上がりしていましたが、同じ包装紙に包まれていました。

わが家の包丁オールスターズです。左から2本目が二代目です。刃こぼれした部分は隠してます。右端が三代目です。

左から4本目は、母が使っていました。度重なる研ぎの結果、刃が小さくなっています。