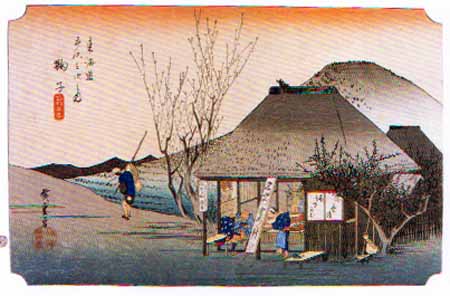

東海道五十三次を歩く今回の楽しみは、鞠子(丸子=まりこ)の宿で食べる名物のとろろ汁でした。

安藤広重描く「東海道五十三次」のうちの「鞠子」と同じ風景が、目の前にあります。

「丁子屋」は、慶長年間の創業です。それがずっと続いているとは。

でも一番繁盛しているのは、現在のようです。国道に沿った裏手には、観光バスが何台もとまれるような大きな駐車場がありました。

え、え、えーっ。開店は11時からです。まだ30分はあります。予想されたことではあれ、ここを通過するのがちょっと早すぎました。急ぐ旅でもありませんが、「腹も減ってない」と自分自身を納得させて通り過ぎました。

付録の写真です。ちょっと歩くと、こんな看板が。

とろろ汁を食べながら「ご休憩」するのでしょうか。アイデア倒れだったようで、休業中です。

追加画像です。

「イリさん」ご指摘の芭蕉の碑もありました。「梅わかな丸子の宿のとろろ汁」と読めます。

弥次さん、喜多さんは、にわか雨に降られてほうほうの体で茶屋に入ったところ、店では夫婦げんかの最中で、とろろ汁にありつけなかったという「膝栗毛」の碑もありました。