【paso a paso 3 day-10】

さながらジャパン・デー

地獄の工場団地、天国のマオー

ポルトガル最後の町、ヴァレンサを散歩する

峠を越える巡礼路

vino blancoでもう満腹

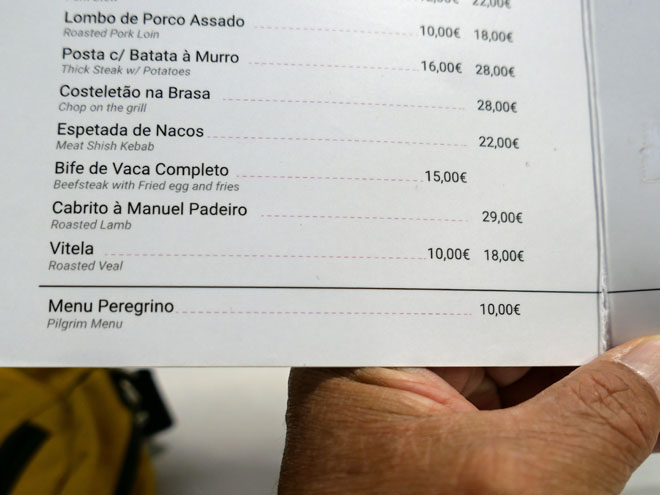

アルベルゲから300メートルほど歩いたレストランです。ここしかありません。きょうの夕食です。

でも巡礼定食があります。一番軽そうなツナサラダにしました。

ツナがメーンです。ライスの周りにトマト、レタス、玉ねぎ、にんじん、豆、ヒジキ?うそ。キャベツ、茹で玉子、ダイコンと、見事に並びました。

セットのblanco(白)です。こちらでは、ほとんどの人がこれです。

スペインでは赤ばかりで、白は別料金でした。

スープもあります。

満腹です。ここまででギブアップです。

デキャンターのこちらは飲み干しました。

食後のアメリカーノです。

巡礼定食には、パン、スープ、ワイン、コーヒーが含まれています。

これで10ユーロポッキリです。

にぎわっています。ほとんどの人と、巡礼路で会いました。

懐かしいゲーム機がありました。

ここしか食堂はありませんでした。

やっと日が暮れます。

たった10ユーロの巡礼定食

野辺に花咲く巡礼路

野辺に花咲く巡礼路

【paso a paso 3 day-05 202305/23】

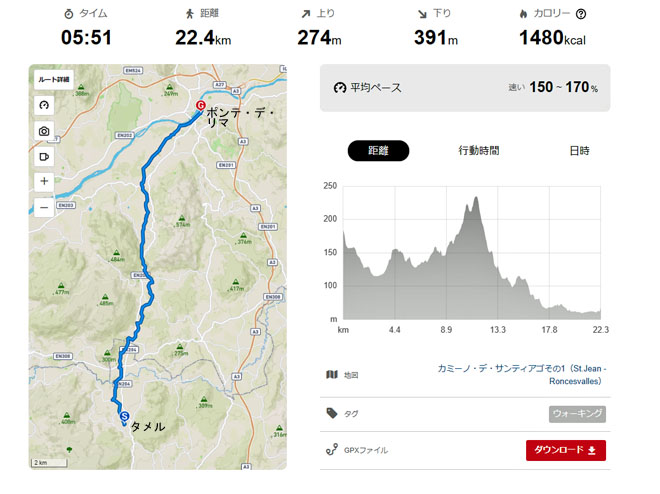

ポンテ・デ・リマまで20キロほどを歩きました。曇りがちな1日でした。それでも暑かったです。

田舎道がずーっと続きました。花がいっぱい咲いてました。名前は知りません!

泊まった宿は朝食つきでした。でもセルフです。

コーヒーをいれ、オレンジを切り、ハムとチーズ付きです。

歩き始めました。ブラジルのおばさまがずーっと前を歩いてました。

道端の花です。ちゃんと名前はあるはずです。

向こうの教会の鐘がひびきました。

緑が清々しいです。

曲がりくねった道が延びてます。

ホンダのバギーみたいな農耕車てす。

喉が乾きます。この水、飲めるのでしょうか。わかりませんでした。

やっとカフェがありました。冷たいコーラで糖分補給です。

いたるところに黄色い道案内があります。

フジが咲いてました。

あたり一面が黄色てす。

ポンテ・デ・リマに着きましま。

スイカ、食べたい!

ゴールしました。