東海道五十三次をお江戸日本橋から京三条大橋に向けて下っている兄弟ブログ『「どた3」は永遠に』の友につきあって、富士川から蒲原、由比、奥津(興津)、江尻(清水)まで歩きました。

背中に富士山を眺める旅でした。ハイライトの薩った峠では、残念なことに雲のかなたでしたが、その美しい姿が目に焼き付いています。

桜えびに清水でのうまい寿司、それに宿での焼き海鮮と温泉と胃袋も体も大満足の旅でした。

2006/02/04

9:42

JR新幹線が富士川を渡る。富士山がきれいだ。

この日は米原付近の雪の影響で、新富士到着が20分ほど遅れる。

9:58

身延線の柚木駅までタクシーでやってくる。ここが今回の旅の出発点となる。

10:04

コース初めての常夜灯と出会う。「左東海道」の碑もある。

10:16

「富士川渡船場跡」の碑がある。

10:18

富士川の鉄橋を渡る。

10:19

富士川上からから富士山を眺める。雄大だ。

10:35

岩淵の一里塚を過ぎる。

11:15

何度でもふり返る。

11:19

東名高速の高架橋を渡る。ここでも正面に富士山がくっきりと。

11:24

夏みかんが実っている。

11:39

蒲原の宿に入る。なまこ壁の商家が残っている。

11:43

こちらは旅籠の名残。

11:45

2階の窓から宿場の街道を眺める。

12:10

昼食は桜エビを。

味処「よし川」で食べた桜えびかき揚げ定食。ぱりっとした食感がたまらない。

12:41

「蒲原宿」の案内モニュメント。このデザインのモニュメントをあちこちで見かける。

安藤広重が描く蒲原の宿「夜の雪」。

13:08

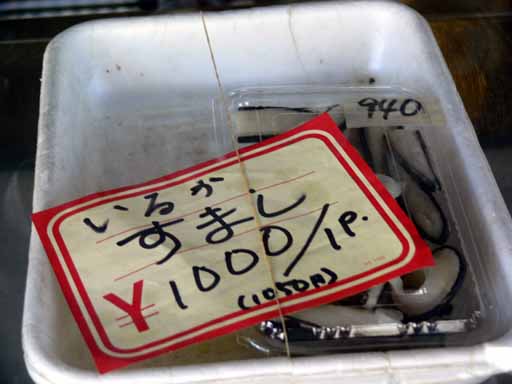

魚屋の看板に「いるかすまし」の文字。何度も見て、気になる。

ついにご対面。たったこれだけで1000えんとは、きっと珍味なのだろう。鯨のころのような脂肪のかたまりと皮がついているようだが、詳細は確認できない。

|

13:14

清酒「正雪」を製造している醸造所。由比正雪の出生地が近い。

|

13:22

由比の本陣は「安藤広重美術館」になっている。

| 広重の作品などが紹介されている。

13:49

由比町は「日本一の 桜えびの町」という。

大きな桜エビのアーチが駿河湾に向かって建っている。

14:13

由比港の船だまり。ほとんどが桜エビ釣り船で、後部に独特のカゴを積んでいる。

| 広重が描く由井(由比)は「薩垂嶺」。

14:42

広重が描いた場所に近いはずだが、肝腎の富士山が見えない。何度もふり返るが、やはり見えない。

14:54

薩○峠(さったとうげ、○は土へんの垂)、への急坂を登る。

15:05

峠に着く。

15:10

やはり富士山は見えない。

| 15:27

薩○峠は、東海道五十三次の由比から奥津(興津)に抜ける峠道で、「東海道の親不知」といわれる難所。山塊が海に接する地点で、江戸時代はこの峠道しかありませんでした。今は、東名高速に国道1号、JR東海道線が走っています。

15:32

駿河湾を背にしたスイセン。

15:37

ウメも花をつけている。

15:39

椿が大輪の花を咲かせている。

15:42

木の間から、本日のゴール、 駿河健康ランド・クア&ホテルが見える。

16:00

興津まで歩きました。今度は、そのものズバリの看板を発見です。「イルカあります 骨付(あばら)」とストレートです。 店をのぞきましたが、それはどこにあるのか? 「おじさん、イルカってどこにあるの?」

16:00

指さされた先のトロ箱がこれ。白色と赤い肉片がパックにはいってました。 「伊豆の港に揚がるのが、清水に回ってくる。うん、イルカだよ。醤油でたくとおいしいんだから。できたのがあったら食べさせてあげるけど、今はないね」 「イルカスマシは、蒲原や由比の方だね」とのこと。イルカの背びれを塩茹でにしたもの薄く切ったものらしい。同じ体験をした人もいるようで、お味のほどはこちらへ。 うーん、イルカか。この話は、動物愛護団体の頭の固いヤカラには内緒にしておきましょう。

16:33

本日の歩数は。

右が私の歩数計。左がサトウの。自宅から測定したとはいえ、あまりに違いすぎる。ピッチ走法とストライド走法の違いか?

|

| 2006/02/05

|

|

|

|

|

| 6:16

最上階のレストラン「マルシェ」に上がってみる。昨日は見えなかった富士山が、手前の薩った峠の向こうにそびえている。

6:24

日の出を待つ富士山。

6:33

1泊したへや。昨夜はいびき三重奏だったはずだ。

6:43

朝食バイキングを食べに再び「マルシェ」へ。

山肌が赤く染まっている。

6:46

和食、洋食食べ放題。富士山が一番よく見える窓際の席に座ることができる。

6:51

駿河湾越しに伊豆半島から朝日が昇る。

8:19

4年前にみんなと昇った剣が峰までよく見える。

8:20

ホテル横の海岸に出る。

想像していた通りの風景である。

8:21

もう一度、薩○峠に戻りたい誘惑にかられる。

| 8:22

記念撮影3態。

8:46

興津に向けて出発。宗像神社には大きな松がそびえている。

9:00

興津の宿は国道1号沿いに石碑が残るだけ。

| 広重描く奥津の宿。

9:15

清見寺の五百羅漢。表情が素敵。

9:38

地蔵堂の脇に常夜灯が。

9:54

国道1号には100メートルごとにご覧の標識が。

168.4キロは、東京・日本橋から郷里である。

10:06

暖かな天気になった。

細井の松原跡には松が1本だけ残る。戦時中に松根油をとるため、みんな切られてしまった。

10:08

振り返ると、再び富士山の頂が姿を見せる。

10:27

JR清水駅前まで歩いた。

| 10:34

サッカーの清水エスパルスのホームグラウンドである。商店街はエスパルスの黄色い旗でにぎやかである。

広重描く江尻の宿。

10:52

広重と同じ光景を目の前にする。

10:55

満足の表情で。

10:57

11:13

ココまで来ればやはり「寿司食いねえ」となる。街道から離れて、「清水すし横丁」に。全国有名寿司11店が並んでいるところから、寿司処「駿河」にしました。頼んだのは「花宴(かえん)」(1850円)である。

バチ鮪中トロ、同赤身、カンパチ、烏賊、穴子一本握り、薄焼き玉子、いくら軍艦、雲丹軍艦、しらす軍艦、手巻き(鉄火と胡瓜)が各一貫、生桜海老の刺身、渡り蟹のお味噌汁がついています。

生の桜エビです。磯の香りが広がります。

11:31

清水すし横丁はエスパルスドリームプラザの中にあります。 ちょっと郊外ですが、JR清水駅前から無料の送迎バスが出ていました。

11:59

歩道にはエスパルスの選手の足形が。

12:00

清水次郎長の船宿「末廣」。

12:03

清水雛には、次郎長からサッカーボールまでがぶら下がっている。

12:03

これが次郎長親分。意外と小柄である。

12:16

こちらはその名も次郎長商店街にある次郎長の生家。

12:49

静岡電鉄の入江岡駅か見納めの富士山を眺める。

12:53

府中(静岡)まで歩く予定だったが、ここで切り上げる。サトウ、ゴメン。あとは電車で静岡に。

|