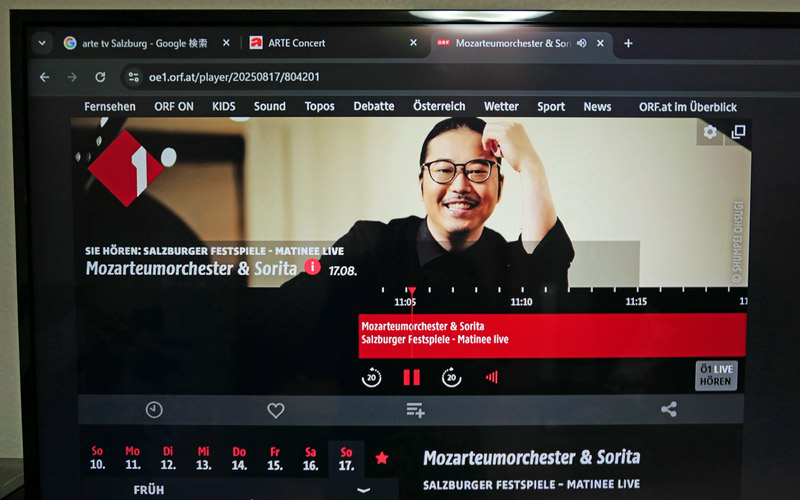

ザルツブルク音楽祭にピアニストの反田恭平がデビューしました。感動のモーツァルト・マチネーのライブ録音(画像はありません)はネットで聴くことができます。

奥さまのコーラス仲間もアクセスされましたが、スマホだったりパソコンだったり。もう少し良い音で聴いていただきたいと、わが家にお招きしました。

パソコンから真空管、TANNOYスピーカーを通して流れるピアノに、「やっぱりピアノの音がまるで違う!」と喜んでいただけたようです。

午前中のコーラスの練習後にやって来られました。

わたしの手づくりで軽い昼食を用意しました。まずはスペイン産の冷やした白ワインを開けて乾杯しました。

メーンの冷製パスタです。トマトソースにタコとモッツァレラチーズが入ってます。ベランダのバジルを飾りました。

予定していたより早い到着でした。ちょっと慌てましたが、夏野菜のオーブン焼きも間に合いました。

わたしはサーブに手一杯でした。ここから3枚はいただき画像です。

パンは、先日訪れた神戸・淡河のdannapanで買ったのものと、ポール・ボキューズです。最近、パンが値上がりしていることが話題になりました。

淡河の道の駅で買った淡河メロンと生ハムです。メロンほど高級ではないですが、それなりにいいお味でした。

冷製パスタのソース作りです。

ミニトマトを湯むきしました。

2つに切って、塩を振って放置してうまみを引き出します。

オリーブオイルにニンニクを香りを移し、細かくみじん切りした玉ねぎを透明になるまで炒めました。

粗熱をとったオイルをトマトにかけ、ワインビネガー、胡椒、砂糖で味付け。無糖のトマトジュースを追加して冷やしておきました。

夏野菜が満載です。レンコン、タマネギ、ナス、ジャガイモ、パプリカ(赤、黄)、カボチャ、ズッキーニ、ニンジンと所狭しです。サツマイモを忘れてました。

それぞれをオリーブオイルにハーブソルト、バルサミコを混ぜたものにくぐらせました。ベランダのローズマリーを添えて200度のオーブンで15分ほど焼きました。

前後半あわせて100分ほどのライブ録音を一気に楽しみました。

ちょっと疲れました。土産にいただいたスイーツでくつろぎました。たねやの寒天「清水白桃」です。ペロリと平らげるのがもったいない上品なお味でした。

にぎやかに楽しい時間でした。わが家キッチンはいつでもオープンします。またお越しください。