寺町二条を上がったお茶の一保堂です。でも、なに。この人だけかりは。昔を知っている身には、ただただ驚きです。

同じ寺町の姉小路の角にある鳩居堂です。こちらも薄暗い店内に、客はほとんどいないのが常でした。それが、どうしたことでしょう。

とどめは三条です。なに、この人の多さは。新しい店がいっぱいできているのは・・・。

すっかり浦島太郎になった感じです。

寺町二条を上がったお茶の一保堂です。でも、なに。この人だけかりは。昔を知っている身には、ただただ驚きです。

同じ寺町の姉小路の角にある鳩居堂です。こちらも薄暗い店内に、客はほとんどいないのが常でした。それが、どうしたことでしょう。

とどめは三条です。なに、この人の多さは。新しい店がいっぱいできているのは・・・。

すっかり浦島太郎になった感じです。

どちらに行けばいいのでしょうか? 京へ向かって西へ歩いているとき、左手にあった看板です。なのに京都市は左です。それなら大津市は? この付近は府県境が入り組んでいたので、間違いではないようですが、それにしても…。

ヘンな看板です。何を商売としても結構ですが…。

ヘンな看板です。「雁金屋」は「かりがねや」でしょうか。でも何の商売でしょうか?

いずれも東海道五十三次の最後の区間を歩いた大津市内で撮影しました。

右往左往です。このサーバーも、「Apache」を征服できずに、結局、もとの「An Httpd」に戻しました。さっそく、以前のトラブル再現です。右も左も袋小路です。

東海道五十三次。お江戸・日本橋から京・三条大橋までは126里6丁1間(492.1キロ)の道程です。

これを彼は25日で歩きました。もちろん、連続ではありません。川崎市に住む彼は日帰りで、そして1泊で歩き継ぎました。旅の詳細は彼のブログ「どた3」は永遠にをご覧ください。

わたしも、蒲原-江尻、丸子-掛川、桑名-土山、石山-京と7日間、一緒に歩きました。

労をねぎらって、三条大橋では舞妓さんが出迎えてくれました。ウソです。舞妓衣装に身を包む体験中のしろうとさんです。

踏破の祝宴は、お手軽に三条大橋のすぐ近くの「珉珉」で餃子パーティーとなりました。

餃子、若鶏の唐揚げ辛み味噌味、鶏肝の唐揚げ、春雨のサラダ、春巻き、酢豚。もちろんビール付きでした。

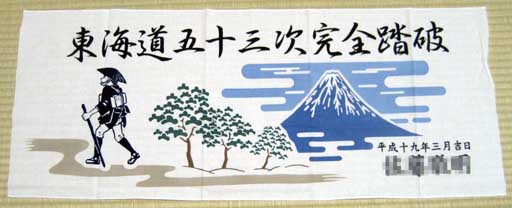

記念に配ってくれた手ぬぐい(お先に公開してゴメン!)が、彼の気持ちを表現しているようでした。

京都・四条河原町のちょっと西、洋品店の店舗から入る花遊小路です。元からある商店街はさびれてますが、そこを抜けると別世界になってました。若者の街です。すっかり様変わりしてます。その昔には「美松名劇」なんていう映画館があったあたりです。

「SOU・SOU」です。何の店かわかりますか? 一緒にやってきた奥さんも、娘に教えられたそうです。

ちょっと望遠にして撮影しました。派手なスニーカーのようですが、指先が割れています。

店内にも入りましたが、若者ばかりで、おじさまにはまるで場違いです。

「地下足袋配給所」という看板がぶらさがっています。

「世界で唯一の地下足袋の店」なんだそうです。

ただただ、びっくりするばかりです。

詳しいことは、SOU・SOUのHPをご覧ください。

同じビルの地下にある「作務衣」の店への階段です。

近くにある「伊勢木綿」の店にも行ってみました。他に「しつらい」の店というのもあるようです。

たまには、トレンドの観察もおもしろいです。

京都市バスに乗ったら、なんと目の前のお嬢さん三人が、そろいもそろってコーチのバッグを提げていたのにもびっくりしましたが…。

たまには下を向いて歩いてみると、新たな発見もあります。マンホールです。自治体によって、デザインを競っています。

東海道五十三次を、桑名から土山まで歩きました。

出発は桑名です。カラー舗装にあわせたように、マンホールもカラーです。デザインされているのは、「七里の渡」です。

四日市市です。市内を流れる「三重川」の図をデザインしたものだすです。カラー版もあり、それをみてやっと理解しました。

亀山市は、亀山城多聞櫓と市花の花しょうぶがデザインされています。

亀山市の前の鈴鹿市では、注意して歩いていたんですが、ついにそれらしいマンホールにはでくわしませんでした。

旧関町(現亀山市)は、鹿、シャクナゲ、キジが描かれています。

滋賀県に入りました。旧土山町(現甲賀市)では町の木(杉)、町の鳥(きじ)、町の花(茶)が描かれています。

旅の途中でわたしがシャッターをきった風景は、「東海道五十三次 五十三連写」としてHPにアップしました。よろしければ、そちらをご覧ください。

「正しい日本の朝食」です。

炊きたてのご飯に生卵をかけ、温かいみそ汁があれば、それで十分です。

話し好きの女将さんは、同じ団塊世代。「こんな商売をしていると、なかなか休めない。息子の卒業式にも行けなくなった」と。その息子が、「東京の大学」に通っており、それが「東京大学」であることまで聞いてあげたおかげで、「納豆も食べる?」。

旧東海道の宿場からはちょっと離れている。昨夜は、暗い道を歩いてきた。今朝はタクシーを頼むと、「送ってあげるよ」と、旦那がクルマを出してくれた。

東海道を旅する方には、お薦めできる宿です。

すぐ近くに大きなベルシティーが。日曜でクルマは少ないが、こに道をまっすぐ走ると、鈴鹿サーキットに着く。何回かやってきたことがある。

東海道五十三次の四十五番目の宿「庄野」(鈴鹿市)です。

地酒「鈴鹿おろし」にしました。冷やでいただきました。さらりとした味わいです。燗酒はダメですが、たまには清酒を飲みたくなります。

庄野の宿から一番近い旅館、ということで予約した「いすゞ」です。1泊2食付きでたったの7035円という安さに、たいして期待はしていませんでした。先にテーブルについていた団体の小学生は、肉料理を食べていました。あれと同じかと思っていると、「東海道を歩いている年配の方と聞いてましたので、お刺身しました」と女将さん。「割烹」の看板も出しているだけに、なかなかのお味でした。

百合根の揚げ物と、ワカサギ(?)の酢の物です。

東海道五十三次を京に向かって上っている友につきあって、三重・桑名から鈴鹿を越えて滋賀・甲賀まで1泊で歩きました。60キロ超。もうヘロヘロです。

最初の昼食は四日市でした。東海道がそのまま商店街になっている中心街を歩いていて、行きあたりばったりで入りました。「まぶし丼」が580円といので、かえって心配でしたが、「養鰻池直売うなぎ料理専門店」とうたっています。

「ひつまぶし」(1260円)です。最初の一杯は、そのまま食べます。うまい。あたりです。

「まだこれから歩くから」と、3人で中瓶1本を頼んだら、鰻の骨のから揚げがついてきました。

2飯目は、薬味とわさびをのせて。これもいけます。

最後は茶漬けにして。ペロリと平らげました。

これが今回の旅で一番おいしい食事になるとは、この時点では思いもつきませんでした。

うなぎ松岡/本店 地図

TEL 059-351-4770

〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町3-3

![]()

2007/02/10-11

東海道五十三次をお江戸日本橋から京三条大橋に向かって歩いている友がいます。

わたしも、三重・桑名の宿から滋賀・土山の宿まで60㌔余りを、庄野の宿に1泊して歩きました。鈴鹿峠を越えて総歩数90,000歩に及ぶ旅でした。

カメラ2台でいつものように撮りまくりましたが、残念なのは桑名市内の写真があまりないこと。「七里の渡」近くのビジネスホテルや、時計店の「正確堂」なんてのは、必写だったと反省しております。

出発は「焼き蛤」の桑名です。横浜、八王子、大阪から3人が集合しました。

マンホールにも「七里の渡」がデザインされています。

梅もほころぶ陽気の中を出発しました。

鈴鹿峠では気温3度の強い風でしたが。。

七里の渡し場跡です。手前が揖斐川、向こうに長良川が流れています。これに木曽川の河口が続くところから、「宮」からは渡しとなりました。

向こうには富士山が見えます!

調べてみると、「ナガシマスパーランド」の関連施設、「なばなの里」にある「アイランド富士」です。地上45メートルから濃尾平野を一望できるようです。

鍾馗(しょうき)さんにお目にかかりました。ここは、正しい位置に飾られていましたが、どういうわけか大屋根の上に突っ立っている鍾馗さんもおられました。

昔の名前は「下さざらい歯科」でした。それが、「らいおん歯科」になりました。どんな心境の変化でしょうか。

募集しているのは「内職さん」です。けっして「パート従業員」なんかではありません。

伊勢湾台風の教訓なんでしょうか。

ここは三重県です。

こだわってます。「フジイ」ではありません。

赤ちゃんは何を買ってもらうのでしょうか?

「10皿100円」です。いや、「もってけ、どろぼー」とは書いてありませんが「無料」です。といわれても…。

業務不振で不採算部門から撤退を続けているサンヨーです。昔は自転車まで作っていたんですね。

「P空有」。簡潔明瞭、これでなくては。

ここは三重県です。

そういえば「安全な三重肉」(松阪肉ではありません)を売る「東京屋」もありました。

あちこちでお目にかかりました。

「うどん」とくればフツーは「丼」でしょう。「中華」とくれば、フツーは「ラーメン」でしょう。

私の脳みそは堅いのでしょうか!!

「伊勢みそ」って、柔らかいのでしょうか?

伊勢参宮道と東海道が分岐する「日永の追分」です。

「予告」を逆に読むと…?!※◇●☆

「通り抜け出来ません」といわれても、先を急ぎますものでー。

四日市市です。

そろばんは健在です。電卓なんかに負けていません。

このポスターは、日本商工会議所と日本珠算連盟が作成しています。ということは、日本全国に掲示されているんでしょう。

「大売り出し」です。でも「4月27日」って? 今年のことなら、待ち遠しすぎます。

東海道五十三次をお江戸日本橋から歩いてきた連れの巻物風の詳細地図には、「産経新聞」の表示がありました。行ってみれば「イスのサンケイ」でした。

庄野の宿です。

「初午祭」です。あちこちの神社で行われています。

鈴鹿市内では、独自デザインのマンホールを見つけることができませんでした。

「太田胃散です。いい薬です」

伊勢神宮のおひざ元です。「三重県神社庁」の勢力圏です。

亀山市です。

旧東海道です。亀山城に残る多聞櫓がデザインされています。

亀山はローソクの町です。

「亀山ローソク」の本社工場です。

亀山の宿です。

「こめや」の跡はそば屋です。

「とちぎや」は、今も立派に「株式会社栃木屋」です。

立派な屋号です。

仲良く同居させてもらってます。

「おかだや」も岡田屋です。

「左 停車場」です。

なんでもあります。

草もち、うぐいす餅、さくら餅、いちご大福、栗大福、利久まんじゅう、酒まんじゅう。

なんでもあります。

呉服、仏壇、貸衣装、本堂落慶大法要、蚊取り線香からサラ金、公明党まで。

布気皇舘大神社には常夜灯がズラリと奉納されています。

「株式会社 安全」。わかりやす社名です。でもどんな会社なんでしょう。警備保障、ヘルメット、錠前、シートベルト、信号機、安全ピン?

距離感を強調するため望遠で撮影したわけではありません。

わずか10メートルもないところに設置されもネ。

JR関西線を走るディーゼル・ワンマンカー「キハ120系」です。国道1号のクルマと競走しています。

首に鈴をつけた鹿が川を渡ってます。よくわかります。

忘れているわけではなさそうです。あちこちに注連飾りをしたままの家がありました。

その昔の結納品は、ユビワ、洋傘、ハキモノだったのですか。

関塾(かんじゅく)ではありません。関宿です。

日だまりです。仕事にはうってつけです。「桶重」です。

関宿は、昔の宿場の風情をたっぷり残しています。

現代の「かじや」です。

旧関町は、現在は亀山市になっています。

坂下の宿に立つ五十三次の道標です。

桑名-四日市-石薬師-庄野-亀山-関-坂下と歩いてきました。

目指すは鈴鹿峠の向こうの土山です。

鈴鹿峠を越えます。意味不明です。

記念撮影です。

やっと滋賀県に入りました。

今回のゴールは旧土山町。現在は甲賀市(こうかし)になっています。

貴生川駅のホーム。

左はJR草津線、右は信楽高原鉄道。その間に改札口がありますが、何のために?

布袋さんは、「メタボリックシンドロームなんて知らないよ」という顔して、立派なお腹をかかえておられます。

宇治にある黄檗山萬福寺です。東寺からJR京都駅に戻り、奈良線の黄檗駅まで輪行しました。

都七福神の中では、一番立派なお堂「天王殿」に鎮座しています。

「当山は修行僧のための禅の専門道場ですが、一般(民間企業・各種団体・学校等)のための坐禅研修も行っており…」

そうです、わたしも30数年前に社会人になったとき、新人研修でこの寺で坐禅を組みました。当時の人事部長の「趣味」でした。でも、それが思い出になっているのですから、バカにしたものではありません。そのとき以来の「研修道場」です。

向こう側は開版(かいぱん)と呼ばれる魚板で、木魚の原型だそうです。時を報じるものとして使われています。

都七福神の中では、別格のように立派な寺です。そのかわり、ここだけは入山料(500円)が必要です。

あちこちでながめてきた都七福神ののぼりです。

これで「満願」です。