京都・錦市場からちょこっと歩いたところ。御幸町六角を下ったビル1階にオープンして2週間の「百年蕎麦 壽」がありました。

「立ち飲み蕎麦」という新しいジャンルの店です。カウンターに立ったままの駅そばのスタイルです。

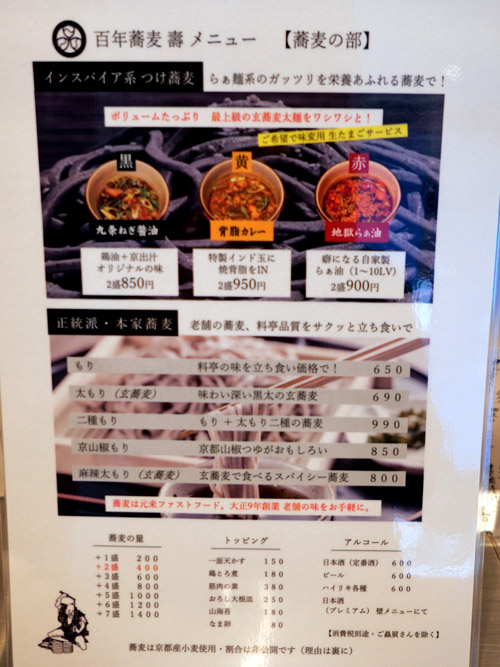

いただいたのは「インスパイア系つけ蕎麦」の3種の中から「黒 九条ねぎ醤油」(850円)です。2盛りとボリュームたっぷりの、ちょっと黒いボソッとしたそばです。

甘辛い醤油ベースの温かいつけダレでいただきます。中華のつけ麺のようでもありますが、間違いなくそばです。うまいです。

赤星でひと息ついていただきました。駅そばのように慌ただしくはありません。

立ち食いも初めてという奥さまはシンプルに「京山椒もり」(850円)です。こちらはのどごしの良いそばです。

生の山椒の実が添えられていました。

もう一品。「九条ネギ餅」(490円)なるものを頼んでみました。パイ生地に九条ネギを練り込んで、ピザのように焼いているようです。

こんなのを横に一杯というのも素敵です。

百年蕎麦というのは、創業大正9(1920)年の福本製麺とのコラボだそうです。

他にもあてにぴったりの一品メニューがあります。

酒類は向こうの冷蔵庫からセルフで選べます。

わたしは清酒はあまり飲みませんから、ほとんどが知らない銘柄です。

百年蕎麦 壽

京都市中京区御幸町通六角下ル伊勢屋町352

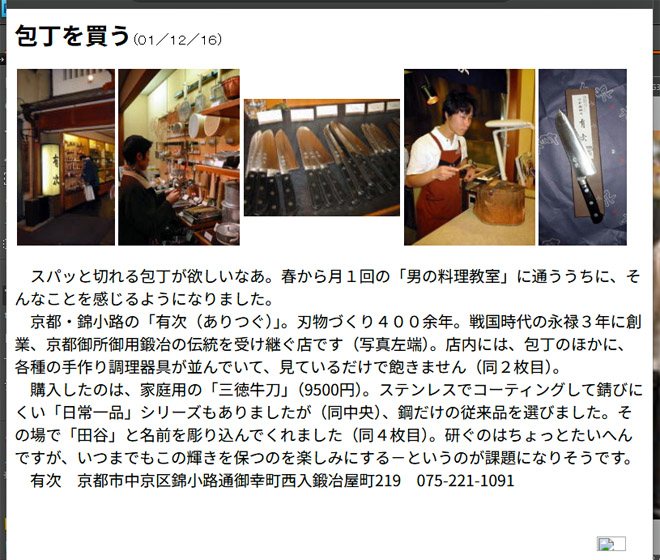

このときも「有次」で包丁を買っての帰りでした。四半世紀前に二代目包丁を買った後に、麩屋町三条上ルの「晦庵 河道屋」でそばを食べていました。ホームページを調べていてわかりました。包丁とそばが重なる不思議な偶然でした。