茨木の山の中にある「ザ ファーム ユニバーサル」に寄りました。観葉植物レンタルのユニバーサル園芸社のガーデンセンターです。

端境期なのか、カラフルな花にあふれるといった光景はありませんでした。そんななかで目についたのが「深い、濃い色」です。

ダリアって復活しているのですね。

最もダリア熱が高まったのは、戦後の昭和30年代だそうです。わたしが子どものころは、ものすごくポピュラーな花でした。その後、ダリアは忘れられたような苦難の時代もあったようです。

こちらは最新ブームのチョコレート・コスモス「チョカモカ」です。

やって来る道沿いにはキバナコスモスが野生化して、あたり一帯が黄色くなってました。「秋桜」のイメージが変わります。

奥さまはゼラニュームの「ムーンライト トウンベオ」を2株お買い上げです。

「桜吹雪」という南アフリカ原産の多肉植物も並んでいました。

で、わたしが欲しかったのはこちら。青いペットボトルに入ったスペイン産のミネラル・ウォーターです。220円もしました。カフェ・レストラン売店に並んでいます。

サッカーのレアル・マドリードの公式飲料水となっている「SOLAN DE CABRAS(ソラン・デ・カブラス)」です。

サンティアゴ巡礼の途中、そうとは知らずに買いました。ボトルがしっかりとしているので、その後、水道水を補給してはザックのポケットに挿して愛用していました。

2016年9月4日。わたしはスペイン・サンティアゴ巡礼路をベロラドに向けて歩いてました。バルでひと息ついたところです。

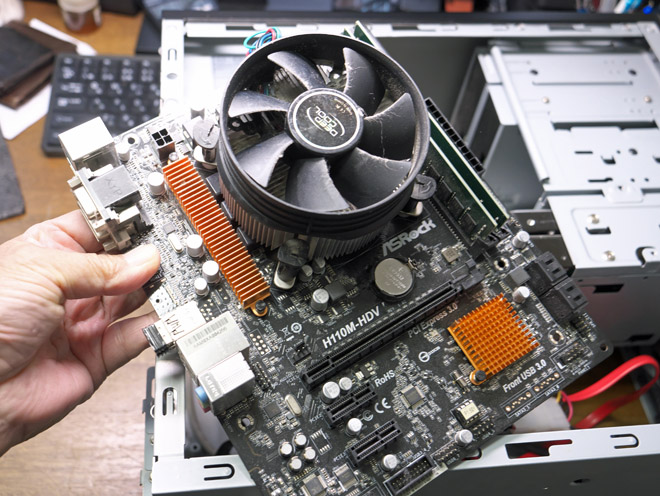

花や植物だけではなく、こちらのNゲージ模型も気になりました。

the Farm UNIVERSAL OSAKA

茨木市佐保193-2

072-649-5339