熊野詣から始まったわたしの巡礼です。地図の黄色のルートを歩きました。

大阪・八軒家をスタートした熊野古道の紀伊路は和歌山から紀伊田辺まで南下。ここから中辺路となって熊野本宮大社に至りました。

もう一つのルートは、京都・八幡から始まる東高野街道を河内長野まで。高野街道を通って高野山に参りました。そこから山中の小辺路を抜けて本宮にも到達しました。

大峰奥駈道は、学生時代に吉野から釈迦ヶ岳まで縦走したことがあります。

紀伊路-中辺路

【熊野九十九王子を往く(紀伊路)】

2004/07/03 熊野九十九王子を往く その1 北浜~四天王寺

2014/04/20 熊野九十九王子を往く その2 四天王寺~鳳

2014/05/04 熊野九十九王子を往く その3 鳳~東佐野

2014/05/11 熊野九十九王子を往く その4 東佐野~紀伊

2014/06/15 熊野九十九王子を往く その5 紀伊~海南

2014/07/01 熊野九十九王子を往く その6 海南~紀伊宮原

2023/09/21 熊野九十九王子を往く その7 紀伊宮原~湯浅

2023/10/16 熊野九十九王子を往く その8 湯浅~紀伊内原

2023/10/17 熊野九十九王子を往く その9 紀伊内原~印南

2023/10/18 熊野九十九王子を往く その10 印南~切目

2024/05/25 熊野九十九王子を往く その11 切目~紀伊田辺

2024/05/26 熊野九十九王子を往く その12(完) 紀伊田辺~滝尻王子

2024/05/27 熊野九十九王子を往く その番外 土砂降りの熊野速玉大社

【熊野古道 語り部と歩く(中辺路)】

2014/04/06 語り部と歩く 滝尻王子~高原熊野神社

2014/05/18 語り部と歩く 高原熊野神社~牛馬童子口

2014/06/23 語り部と歩く 牛馬童子口~小広王子

2014/07/27 語り部と歩く 小広王子~発心門王子

2014/11/30 語り部と歩く 発心門王子~熊野本宮大社

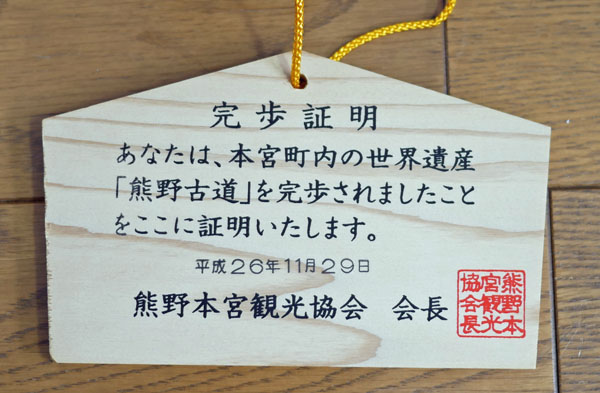

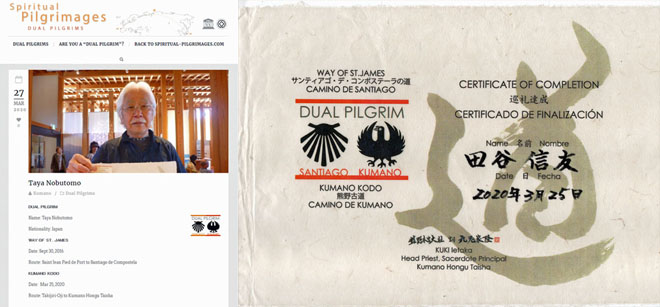

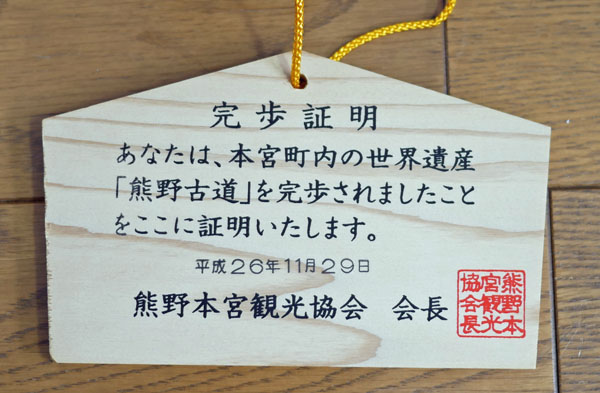

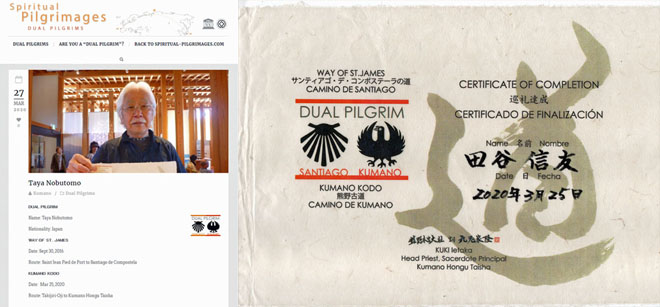

世界遺産の2つの巡礼路、熊野古道とサンティアゴ・デ・コンポステーラ(カミーノ)巡礼路の両方を歩いた人は、「デュアル・ピルグリム」として認定されます。

【デュアル・ピルグリムを目指して】

2020/03/26 デュアル・ピルグリム 中辺路を歩く1日目

2020/03/26 デュアル・ピルグリム 「霧の郷たかはら」の1泊2食

2020/03/27 デュアル・ピルグリム 2日目は中辺路を20キロほど

2020/03/27 デュアル・ピルグリム 2泊目は湯の峰温泉

2020/03/28 デュアル・ピルグリム 念願の認定!

2020/03/28 デュアル・ピルグリム 3日目はゴールの熊野本宮大社まで

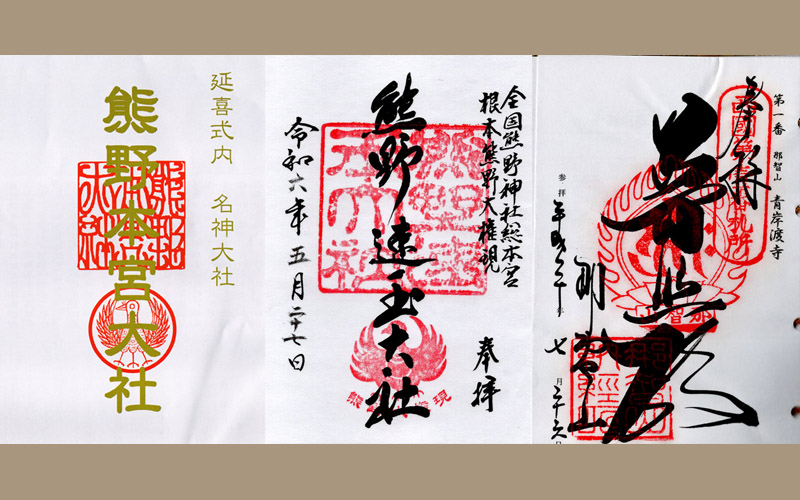

4枚のクレデンシャル(巡礼証明書)です。上は熊野古道、下はサンティアゴ巡礼路の3回です。

あちこちでいただいたスタンプ1個、1個に思い出が詰まっています。

Camino de Santiago 2023 index (ポルト/ポルトガル~)

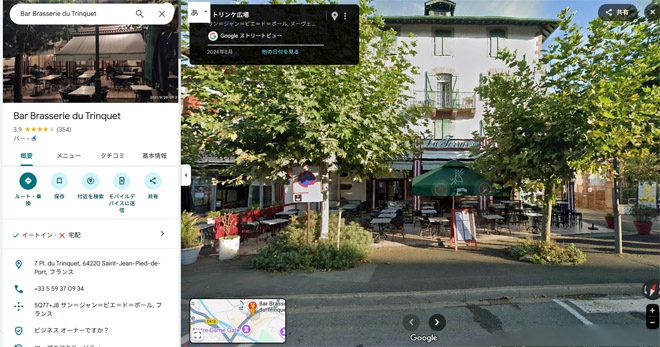

Paso a paso Dos INDEX (サン・ジャン・ピエ・ド・ポー/フランス~)

Paso a paso 2013~INDEX (サリア/スペイン~)

小辺路

高野山から本宮大社に向かう小辺路は、伯母子岳や果無峠といった山や峠を越えて15-20キロを歩くハードな巡礼路でした。

「グレートトラバース2 日本二百名山ひと筆書」に挑戦中の田中陽希さんにばったりと同宿となりました。

【熊野古道・小辺路】

2015/11/07 熊野・小辺路(1) 紅葉の水ヶ峰越

え、え、ウソーっ!! あの田中陽希氏と同宿

陽希さんと食事です

小辺路 「民宿かわらび荘」で陽希さんと食べたボタン鍋

2015/11/08 熊野・小辺路(2) 眺望ゼロの伯母子岳越

小辺路を往く 2日目は伯母子岳を越えて

奈良・十津川村 「villaかんのがわ」で食べるスープカレー

2015/11/09 熊野・小辺路(3) 快調に三浦峠越

小辺路・十津川温泉「民宿松乃屋」の露天風呂

2015/11/10 熊野・小辺路(4) 果無峠を越えて、熊野詣

小辺路・4日目 熊野本宮大社に参拝

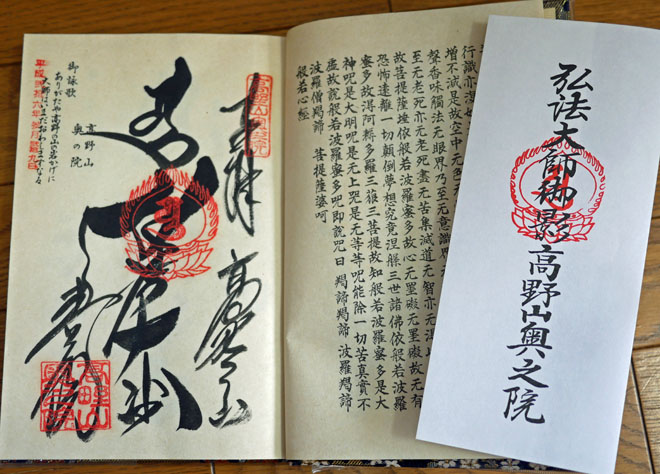

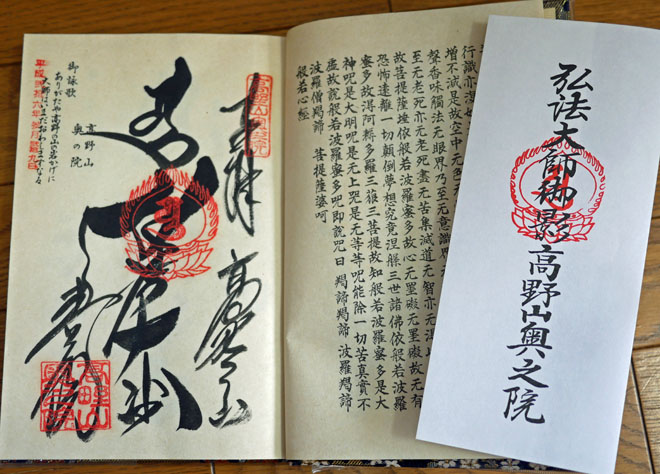

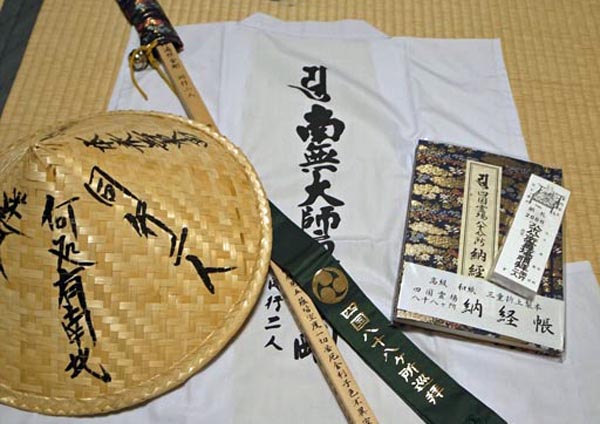

「四国霊場八十八ヶ所納経帳」の最初のページは1番札所ではなく、高野山です。八十八ヶ所を結願したあと、お礼参りしました。

【東高野街道】

2013/04/14 東高野街道を高野へ その1 京阪・八幡市~京阪・郡津

2013/04/20 東高野街道を高野へ その2 京阪・郡津~近鉄・石切

2013/04/27 東高野街道を高野へ その3 近鉄・石切から近鉄・古市

2013/05/05 東高野街道を高野へ その4 近鉄・古市~南海・河内長野

【西高野街道】

2013/05/13 西高野街道 高野山女人堂への里程石をたどる

【中高野街道】

2016/07/05 中高野街道を往く その1 守口~平野

【高野街道】

2014/03/15 高野街道を往く その1 河内長野~御幸辻

2014/03/22 高野街道を往く その2 御幸辻~極楽橋

2014/03/30 高野街道を往く その3 極楽橋~高野山奥の院

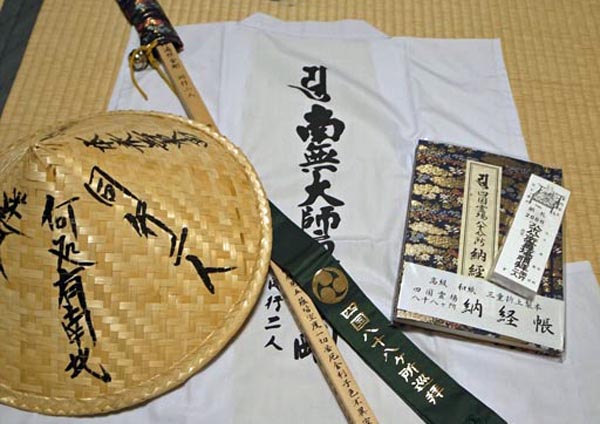

四国88 「どたぐつお遍路」 INDEX

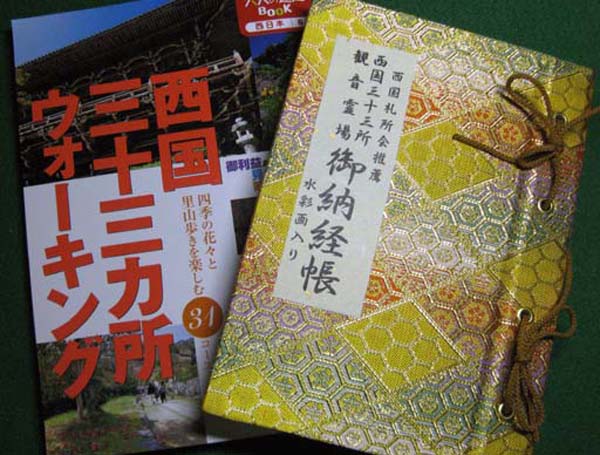

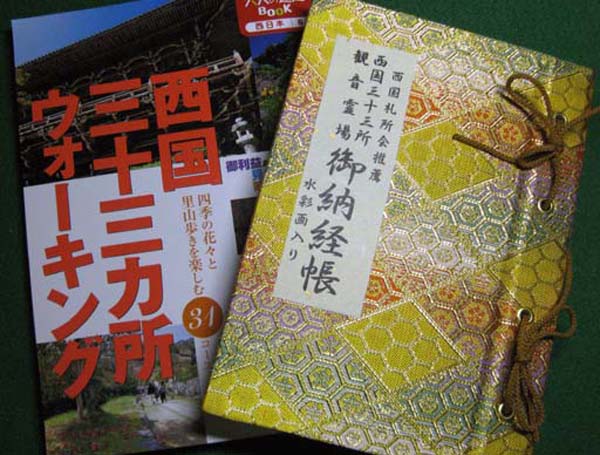

熊野那智大社に隣接して熊野山青岸渡寺があります。西国巡礼の1番札所です。

わたしの巡った西国三十三所