かつて若狭街道一のにぎわいをみせたという熊川宿です。近江国境に接する物資輸送の中継地として栄えました。江戸初期から中期にかけては、戸数200戸を超え、年間20万駄(駄は馬1頭が運ぶ荷)の米や魚、肥料などがこの地を経由して京などに運ばれていったそうです。

現在は、国の重要伝統的建造物群保存地区になっています。

もっとも東より(近江側)にあるのが、番所跡です。

約1.4キロの旧街道沿いに、町家造りの民家が軒を並べています。

かつて若狭街道一のにぎわいをみせたという熊川宿です。近江国境に接する物資輸送の中継地として栄えました。江戸初期から中期にかけては、戸数200戸を超え、年間20万駄(駄は馬1頭が運ぶ荷)の米や魚、肥料などがこの地を経由して京などに運ばれていったそうです。

現在は、国の重要伝統的建造物群保存地区になっています。

もっとも東より(近江側)にあるのが、番所跡です。

約1.4キロの旧街道沿いに、町家造りの民家が軒を並べています。

鯖街道の始点は、福井・小浜市のいづみ町商店街にあります。

「京は遠ても十八里」。昔の足では2日の旅だったようです。一塩して運んだ若狭の鯖が、京に着いたころにはちょうど塩がなじんで、おいしい鯖寿司になるというわけです。ですから鯖が運ばれた街道で鯖街道といいます。

背景に写っている「大谷食堂」は、子どもが小さかったときは海水浴のおりなどに何回もきたことがあります。一品で頼む刺身など魚料理が、とにかく安くておいしかったです。昔と同じ雰囲気で開店の準備中でした。

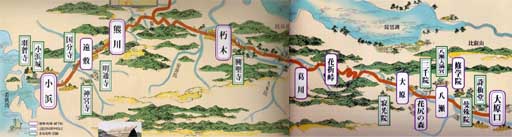

鯖街道のルートはいくつかありました。山を越える道、一部は琵琶湖を船でたどる道と。

今回はメーンルートをたどります。小浜を出発した後、上中町で南下し、熊川宿を経て滋賀県にはいり、保坂までです。このあと、朽木谷にそって南下して、花折峠から途中、大原とあるいて京都・出町がゴールです。

若狭の甘鯛です。これも鯖街道を京にやってきました。

普通名詞はグジです。左は本物(?)の鯛です。

一夜干しの干物がぶら下がっています。アジにハタハタに。笹カレイはとんでもなく高くなりましたが、他にもおいしい魚はたくさんあります。

焼き鯖です。串にさして焼いたままの姿で売ってます。

まだ朝が早かったので、昨日の売れ残りだったのか、客が少ないのでこれだかしか焼かなかったのか?

JR小浜駅です。左に写っているJRバスでやってきました。

JR京都を8時15分発の新快速に乗り、近江今津でバスに乗り換え、到着したのは10時18分です。まあ新幹線にのっておれば、「間もなく東京」くらいの時間ですから遠いといえば遠いですが。

旅の詳細は以下のHP版「京は遠ても十八里」をご覧ください。

若狭から京を結ぶ鯖街道は、一塩された鯖が都に運ばれました。その鯖が鯖寿司になりました。

鯖街道の小浜-保坂間、24キロを歩きました。3区間くらいに分けて歩く予定ですが、初日からわが家にやってきた若狭の鯖です。

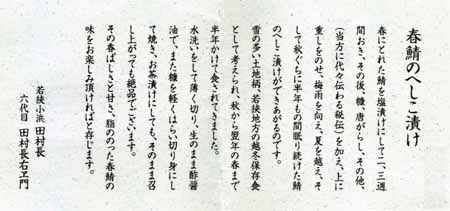

といっても、生でありません。へしこ漬けです。

薄く切って、ビールのあてにしました。この輝く色を見てください。最高です。

「春鯖のへしこ漬け」のできあがるまでが書かれています。

血圧が気になる身には、「塩」は問題です。これまでも「買おう」というと、女房ににらまれてました。今回は、「鬼のいぬま…」の初めての購入です。

国産の鯖をつかったへしこ漬け結構、いい値がします。一番小さいので1523円でした。片身で1500円から1800円といったところです。いまや、幻となった鮒寿司ほどではありませんが。ノルウェー産だと、半値以下でした。

鯖街道の出発点は、福井・小浜市のいづみ町商店街にあります。その商店街にあるのが、「小鯛の笹漬け」などで知られる「田村長」です。「若狭のぐじ」なんかも並んでいます。

![]()

その1 小浜~保坂 (06/06/03)

10:20

JR小浜駅です。左に写っているJRバスでやってきました。 JR京都を8時15分発の新快速に乗り、近江今津でバスに乗り換え、到着したのは10時18分です。まあ新幹線にのっておれば、「間もなく東京」くらいの時間ですから遠いといえば遠いですが。

10:26

鯖街道の始点は、福井・小浜市のいづみ町商店街にあります。 「京は遠ても十八里」。昔の足では2日の旅だったようです。一塩して運んだ若狭の鯖が、京に着いたころにはちょうど塩がなじんで、おいしい鯖寿司になるというわけです。ですから鯖が運ばれた街道で鯖街道といいます。

背景に写っている「大谷食堂」は、子どもが小さかったときは海水浴のおりなどに何回もきたことがあります。一品で頼む刺身など魚料理が、とにかく安くておいしかったです。昔と同じ雰囲気で開店の準備中でした。

10:31

国産の鯖をつかったへしこ漬け結構、いい値がします。一番小さいので1523円でした。片身で1500円から1800円といったところです。いまや、幻となった鮒寿司ほどではありませんが。ノルウェー産だと、半値以下でした。

10:32

若狭の甘鯛です。これも鯖街道を京にやってきました。 普通名詞はグジです。左は本物(?)の鯛です。

10:32

鯖街道の出発点は、福井・小浜市のいづみ町商店街にあります。その商店街にあるのが、「小鯛の笹漬け」などで知られる「田村長」です。「若狭のぐじ」なんかも並んでいます。

10:33

一夜干しの干物がぶら下がっています。アジにハタハタに。笹カレイはとんでもなく高くなりましたが、他にもおいしい魚はたくさんあります。

10:35

焼き鯖です。串にさして焼いたままの姿で売ってます。 まだ朝が早かったので、昨日の売れ残りだったのか、客が少ないのでこれだかしか焼かなかったのか?

10:39

SLが展示されてました。

昭和49年まで、小浜線を走っていたC58です。小学生だったころに、何度か若狭高浜に海水浴に来たことがあります。そのときに、このSLに引かれたことがあるかもしれません。

10:53

小浜駅の東で小浜線の線路を横切ります。

11:27

国道27号に沿って歩きます。

遠敷(おにゅう)の里と呼ばれるこのあたりでは、古代には仏教文化が花開き、「海のある奈良」と呼ばれたそうです。

奈良・東大寺二月堂の「お水取り」のために「お水送り」が行われる神宮寺、日本最初の征夷大将軍、坂上田村麻呂の創建で、国宝・三重塔がある明通寺など、ゆっくりと訪れたいところがいっぱいです。

11:33

若狭姫神社です。若狭一の宮の下社で、上社の若狭彦神社とは夫婦です。

境内には千年杉といわれる見事な巨木がそびえています。

11:51

国道からそれて静かな旧道を歩きます。

12:23

12:25

13:04

上中町です。ここで敦賀へと続く国道27号(左側)と分かれて、近江への道に進みます。

13:49

熊川の宿です。

13:51

かつて若狭街道一のにぎわいをみせたという熊川宿です。近江国境に接する物資輸送の中継地として栄えました。江戸初期から中期にかけては、戸数200戸を超え、年間20万駄(駄は馬1頭が運ぶ荷)の米や魚、肥料などがこの地を経由して京などに運ばれていったそうです。 現在は、国の重要伝統的建造物群保存地区になっています。

13:52

ガラガラと音をたてているのは「いもぐるま」です。家の前の川で小芋を洗っているのです。

13:57

13:58

13:59

14:00

14:12

鯖寿司セット(1200円)は、鯖寿司三切れと蕎麦の組み合わせです。五切れとみそ汁という組み合わせもありました。

もうすこしご飯に味があればよかったのですが、鯖はまあまあです。一応、鯖寿司は食べた記録にはなりました。もう少し情調があればもっとよかったのですがね。

14:12

昼食は鯖寿司を食べるつもりでした。

熊川宿に着いたのは、ちょっと遅くなりました。調べていた店は間に合わず、道の駅の「鯖街道熊川宿 四季彩館」です。

14:34

14:38

民家の軒下に、きれいに切った薪が積まれています。こんなのをいろりにくべて、長い冬の夜を過ごすのでしょうか。

14:41

旧道を歩いていると、知らない間に滋賀・高島市に入ってました。

15:12

国道は新道の水坂トンネルへ続きますが、水坂峠への道を歩きました。

15:36

保坂(ほうさか)に着きました。

15:37

「右 京へ」の碑が建ってます。

15:40

今回はここまでです。

18:50

鯖街道の始点。いづみ町商店街の「田村長」で買って、一日背負ってきたへしこ鯖です。

18:53

薄く切って、ビールのあてにしました。この輝く色を見てください。最高です。

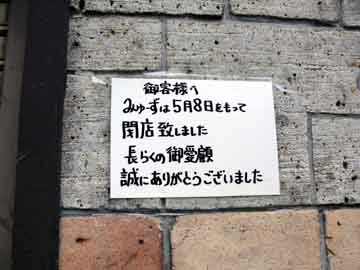

京都・木屋町の四条を上がったところにあった(過去形です)音楽喫茶の「みゅーず」です。5月の連休明けで店じまいすることは、知ってました。でも、もう一度、訪れる機会はありませんでした。

もう、ここでコーヒーをすすり、クラシックに耳を傾けることはできません。学生時代の思い出が、またひとつ消えました。

窓の下を高瀬川が流れています。

あなたと歩きたい 投稿者:たや 投稿日:10月 2日(水)23時46分40秒

毎日新聞の連載企画「水彩スケッチ あなたと歩きたい」。今日のテーマは京都・木屋町四条の音楽喫茶「みゅうず」でした。学生時代に、よくひとりで行ったところです。その店が、昔と同じ風情で登場していて、びっくりしました。

「高瀬川沿いは、青年のころよく訪れた場所です。大学の帰り道・・・・この場所に来ると、若い日々を想い出し、ノスタルジックな気分になります」

この絵と文を書いている寺田みのるさんは、某大手家電メーカーで宣伝担当の部長をしていて脱サラされた、わたしより数年年上のひとで、よく知ってます。琵琶湖北岸に山小屋を持っていて、こうゆう生き方もあるのかと、かねてからうらやましく思ってます。

これは2002年10月、仲間のHP上の掲示板へのわたしの書き込みです。

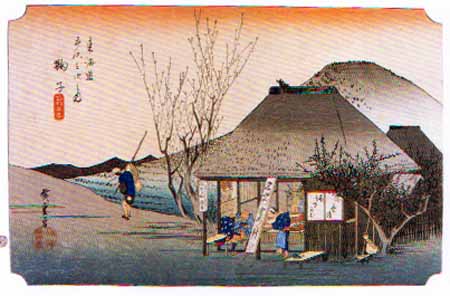

東海道五十三次を歩く今回の楽しみは、鞠子(丸子=まりこ)の宿で食べる名物のとろろ汁でした。

安藤広重描く「東海道五十三次」のうちの「鞠子」と同じ風景が、目の前にあります。

「丁子屋」は、慶長年間の創業です。それがずっと続いているとは。

でも一番繁盛しているのは、現在のようです。国道に沿った裏手には、観光バスが何台もとまれるような大きな駐車場がありました。

え、え、えーっ。開店は11時からです。まだ30分はあります。予想されたことではあれ、ここを通過するのがちょっと早すぎました。急ぐ旅でもありませんが、「腹も減ってない」と自分自身を納得させて通り過ぎました。

付録の写真です。ちょっと歩くと、こんな看板が。

とろろ汁を食べながら「ご休憩」するのでしょうか。アイデア倒れだったようで、休業中です。

追加画像です。

「イリさん」ご指摘の芭蕉の碑もありました。「梅わかな丸子の宿のとろろ汁」と読めます。

弥次さん、喜多さんは、にわか雨に降られてほうほうの体で茶屋に入ったところ、店では夫婦げんかの最中で、とろろ汁にありつけなかったという「膝栗毛」の碑もありました。

東海道五十三次を歩いています。この土日で、静岡県の安部川から丸子-岡部-藤枝-島田-金谷-日坂-掛川と7つの宿を歩きました。距離にした40キロ超です。

宇津ノ谷(うつのや)は、丸子(まりこ)から宇津ノ谷峠に向かう山ふところの間宿(あいのしゅく)です。

「手打ち 十割そば」の看板にひかれました。「蕎麦処 きしがみ」は有名店だったようで、次々と客がやってきます。

お薦めは幻の山菜、行者にんにくのてんぷらだそうです。そのてんぷらがついた「行者にんにくの天せいろ」(1260円)を頼みました。

まずはそばの揚げ物がでて、そばが茹で上がるのを待ちます。

行者にんにくのてんぷらです。ニンニクの葉なんでしょうか。プーンと匂いはします。

そばは、セイロと言うから蒸したてが出るのかと思ってましたが、冷たいざるでした。それでも、細い、シャキッとした麺を楽しみました。

京都・四条大橋の西詰にある「東華菜館」です。にぎやかなスパニッシュ・スタイルの外観をもつ中華料理店です。できたときは、ビアレストランだったらしいです。

設計=ヴォーリズ建築事務所、用途=レストラン、構造=RC造5階建て、竣工=1926年(大正15年)

説明の種本はこちらです。「建築MAP京都mini」(TOTO出版、950円)には、日本建築史を彩る京都の建築378件が地図上にプロット、解説されてます。

この本を手に、1万歩を目標に歩きました。

植物園でのカワセミ追跡は適当に切り上げて、賀茂川を歩きました。

桜が満開です。後方の北大路橋は修理中で、青いシートをかぶってます。

出町柳で加茂川は高野川と合流して鴨川になります。

飛び石にそって川を渡れるようになってます。

荒神橋の下でおもしろいものを発見しました。ブルーテントの住人の「柱時計」です。柱がないから仕方ないです。でも規則正しい生活を送ってられるのでしょう。

鴨川に沿って支流のみそそぎ川が流れます。二条大橋を下ったところで、その水の一部が西に引き込まれて高瀬川になります。

三条大橋脇の「弥次さん、喜多さん」も花の下です。

五条大橋には、義経と弁慶の像があります。

でも当時の五条通は、現在の松原通だったそうです。

七条はもちろん「しちじょう」です。英語表記もそうなってます。でも「ひちじょう」とか「ひっちょう」のほうが耳慣れてます。市バスの停留所は「ななじょう」と読ませますが、これは四条(しじょう)との聞き間違いを避けるためなのでしょう。

塩小路橋からJRの鉄橋を眺めました。

ここからさらに九条、十条と歩きました。

丸 竹 夷 二 押 御池

(まる たけ えべす に おし おいけ)

姉 三 六角 蛸 錦

(あね さん ろっかく たこ にしき)

四 綾 仏 高 松 万 五条

(し あや ぶっ たか まつ まん ごじょう)

雪駄 ちゃらちゃら 魚の棚

(せきだ ちゃらちゃら うおのたな)

六条 三哲 とおりすぎ

(ろくじょう さんてつ とおりすぎ)

七条こえれば 八・九条

(ひっちょうこえれば はちくじょう)

十条 東寺で とどめさす

(じゅうじょうとうじで とどめさす)

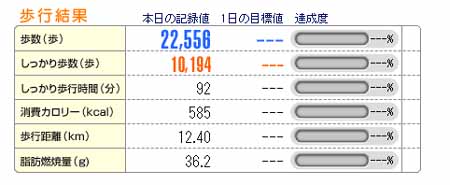

手まり歌の「丸竹夷」にそって歩いた一日です。

これだけ歩いて満足です。

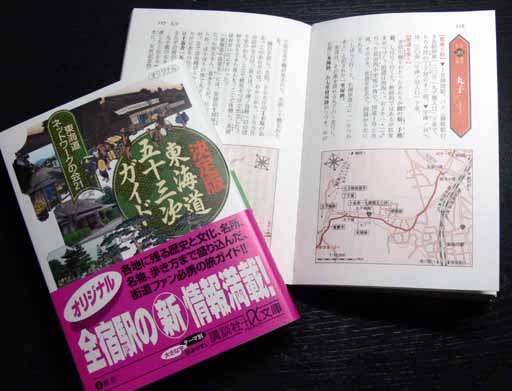

東海道五十三次を、わたしも歩いてみたくなりました。

京から江戸に下るか?

文庫本の「決定版 東海道五十三次ガイド」(東海道ネットワークの会21 講談社α文庫)です。1996年に書き下ろされたものが、昨年、加筆・再編集されて再出版されています。最近のブームを反映しているのでしょう。「見返り富士の旅」でも、歩いている中年が大勢いましたから。