ドイツ中部のチューリンゲンの森に囲まれた町、エアフルトを訪れたのは30年も前のことです。インターネットやホームページが普及する前のことです。このブログを探しても、当時の記録は存在しません。

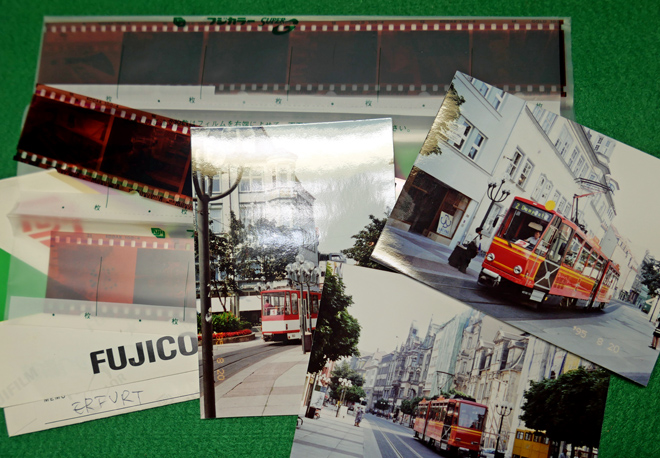

勤めていた新聞社への招待で、ライプツィヒからフランクフルトまでのゲーテ街道を旅しました。エアフルトで町を走る赤いトラムと初めて対面しました。

格好いいなあ!っと、何枚もカメラのシャッターを押しました。

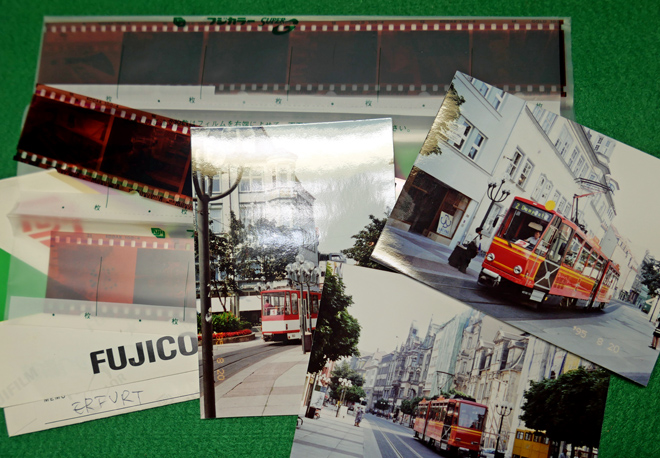

まだデジカメが普及する前です。フィルム(銀塩)カメラで撮影しています。カラーネガと引き伸ばしたプリントが保存されていました。プリントをスキャナーで読み込みました。

「’95 8 20」と撮影日が記録されています。

仕事にはもっぱらNIKON F2Photomicを愛用していました。でも撮影日が入っているということは、その機能がある小型のCANON AutoBoyだったようです。

トラムが町の景観に溶け込んでいます。

当時は高床式のタトラカー(チェコ製)ばかりでした。

観光名所でもあるクレーマー橋です。川の上に商店や住居が建っています。

橋の上を歩いても、両側には商店が並んでいて、川面はまったく見えません。

橋上で撮影したのでしょうか。ご婦人が糸を紡いでいるようでした。

大聖堂の脇にある大階段です。ここは夏の音楽祭のオペラの舞台としても使われるそうです。

ちょっと色褪せたプリントをスキャナーで読み取りました。ネガ・スキャナーがあれば、もう少し色鮮やかにデジタル画像化できたかもしれません。

2012年に滞在中のライプツィヒからワイマールへ日帰りで行きました。往路に乗ったICE(高速列車)はワイマールを通過してエアフルトまで止まりませんでした。2度目のエアフルトでホームには降り立ちましたが、すぐにワイマールへと折り返しました。

ライプツィヒ 中央駅からドイツ版新幹線「ICE」に乗る