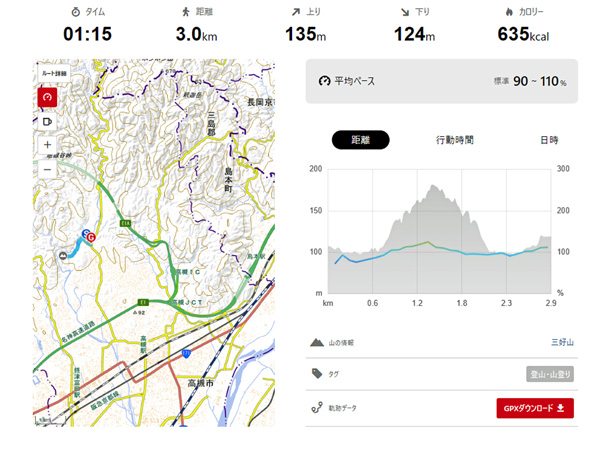

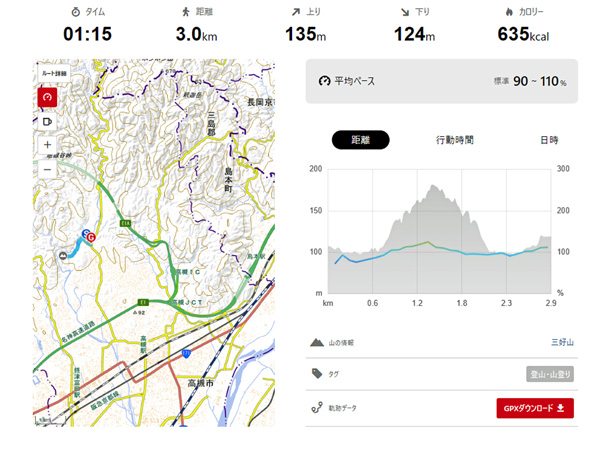

三好山(182m)まで山歩しました。高槻市営バスの終点、上の口から往復1時間ちょっとでした。

山頂には戦国の武将、三好長慶がここから畿内を支配した芥川山城がありました。北、西、南3方の山裾を芥川がめぐる天然の要害です。

台風の到来前で天気はイマイチでしたが、大阪市街までよく見渡すことができました。

途中の道には、秋の野草がいっぱいでした。小さな花を見つけてはレンズを向けました。

ツユクサ(露草)です。朝に咲き、昼にはしぼむそうです。。

雄しべは6本あり、短い3本、中間の1本、長い2本と形が違います。

アレチヌスビトハギだそうです。読みにくい名前も、荒地盗人萩と漢字で読むと納得です。花言葉「略奪愛」だそうです。

北アメリカからの帰化植物です。

チェリーセージでしょう。これも外来植物です。

さて、これは? スマホの「Googleレンズ」をかざしても、うまくヒットしません。

山友から、リョウブと教えられました。なるほど、写している角度がわかりにくいのですね。

ダンドボロギク(段戸襤褸菊)は、あちこちで白い綿毛をつけています。

クズ(葛)でしょうか。秋の七草です。

向こうから見たときは、ラフに入ったゴルフボールのように見えました。茎(?)の高さは30㎝ほどもあります。

ヤブランも見つけました。

ヒメジョオンでしょう。キク科の植物はよく似たのが多いです。

ハナニラ(花韮)でしょうか。自信がなかいのですが、在スイスのFB友だちから「ベアラオホ(ラムソンのドイツ語名)かも」と。クマニラ、クマニンニクとか森のニンニクとか、どれも同じようです。そんなシャレた花が、三好山の路傍で咲いているのですね。

カタバミが小さな花を咲かせています。

コスモス(秋桜)は、やはり清楚な白やピンクがいいですね。最近はキバナコスモスに圧倒されているようです。

路傍の秋の花といえば、やはりマンジュシャゲ(曼珠沙華)でしょう。