JR嵯峨嵐山駅に隣接するトロッコ嵯峨駅です。ここからトロッコ列車(嵯峨野観光鉄道)が発車します。

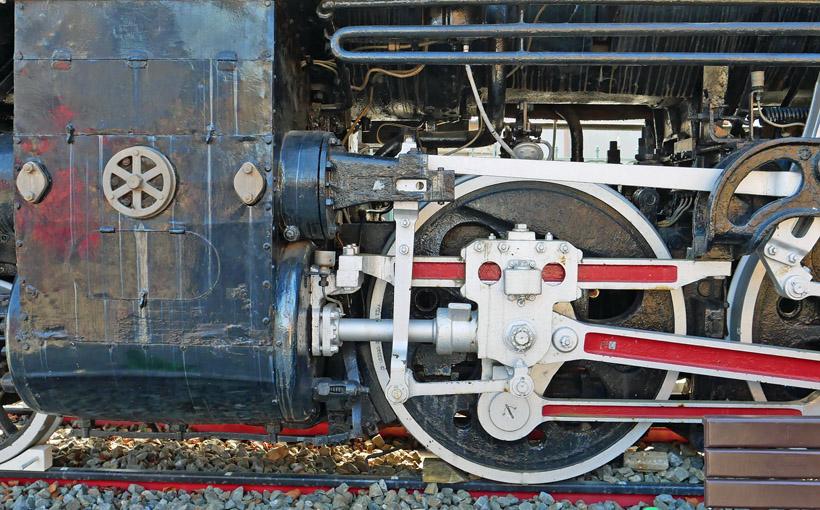

駅構内のSL広場に展示されていた「D5151」は、老朽化して年明けから解体、撤去されることになりました。きょうが最後の公開日でした。

大きな動輪で長い貨物列車をグイグイと引っ張った昭和12年(1937)製造の過熱テンダー機関車は、役目を終えて鉄の塊に戻ります。

我が国SLの完成形で、「デゴイチ」の愛称で親しまれて国産最大の名機でした。

D5151は長く旧大鉄局吹田機関庫に所属して東海道線や山陽線で活躍。昭和46年(1971)に廃車となりました。京阪くずはモールで展示された後、嵯峨にやって来ました。

近くで見ると、錆も浮いています。

動輪のオブジェ越しです。

名残のヘッドマークをつけています。

「19世紀ホール」では、「駅ピアノ」ならぬ「駅チェンバロ」が開かれていました。チェンバロが生で聞けるちょっと珍しい光景です。

立派なパイプオルガンもあります。

トランペットやオーボエ、ヴァイオリンなどを、チェンバロの軽やかな響きが支えていました。

大阪音楽大学の学生さんたちの演奏でした。

指導しているチェンバロ奏者は、わたしのFaceBook友だちです。

反対側にはベーゼンドルファーのグランドピアノもあり、こちらでも演奏されてました。

駅ピアノというよりは、ミニコンサートの雰囲気でした。

ピアノの後ろにもSLが並んでいます。

特急「はと」や「つばめ」のヘッドマークが懐かしいです。

「ジオラマ京都JAPAN」にも入ってみました。

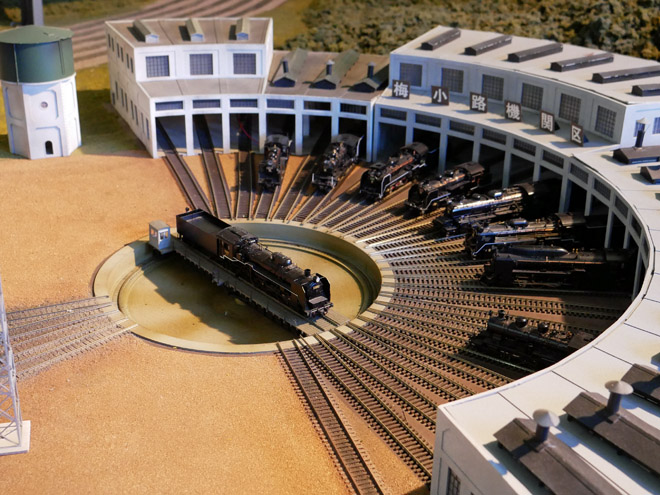

梅小路機関庫が再現されています。転車台が回転しています。

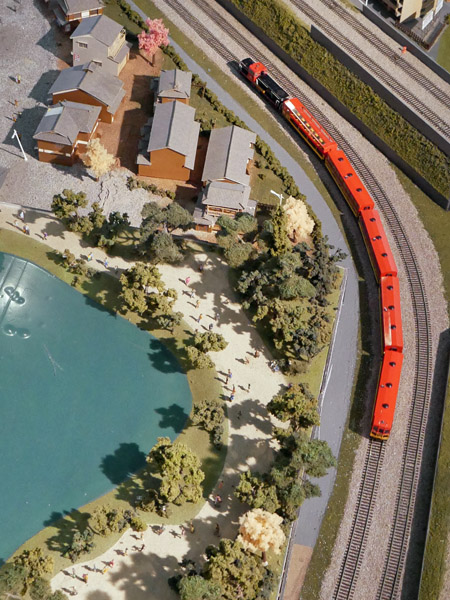

広いスペースに京都の光景がコンパクトにまとまられています。こちらは金閣寺です。

嵯峨野トロッコ鉄道が走ります。

旧二条駅に客車が到着します。

こちらは京都駅です。トワイライト・エクスプレスが停車しています。

トロッコ列車は、満席で発車していきました。

トロッコ嵯峨駅

京都市右京区嵯峨天龍寺車道町11−1