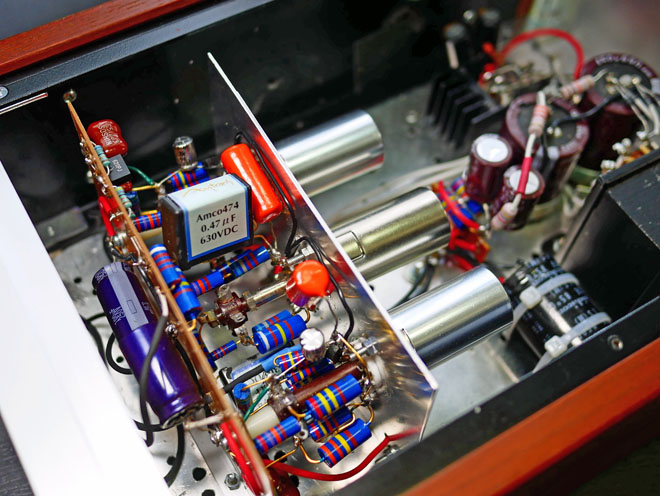

「Multi-function Tester TC1」という測定器をゲットしました。ネットの書き込みで、こんなものがあることを知りました。

国内大手の通販サイトにも並んでましたが、eBay(米国の通販業者)ならほぼ半額の日本円換算で2000円ほど(郵送料込み)でした。10日ほどで届きました。台北から発送されていました。

プチプチで覆われた簡易封筒に、小さなかすれた文字がプリントされていました。郵便業者が、よく間違えずに届けてくれたものです。

マニュアルの類は一切ありませんでした。メーカー名すら不明の、ちょっときわどい商品ではありました。でも、使い方は想像できました。

【使用その1】

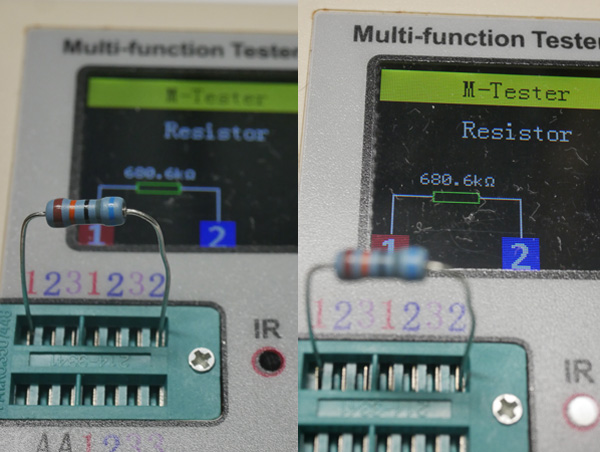

抵抗値を測定しました。手元の680kΩとカラーコード表示された抵抗をセットしてスタート・ボタンを押すと、680.6kΩと出ました。測定器にも、抵抗にも誤差があるはずです。誤差は1%以内なので、たいしたものです。ちなみにこの抵抗の許容誤差は±1%です。

【使用その2】

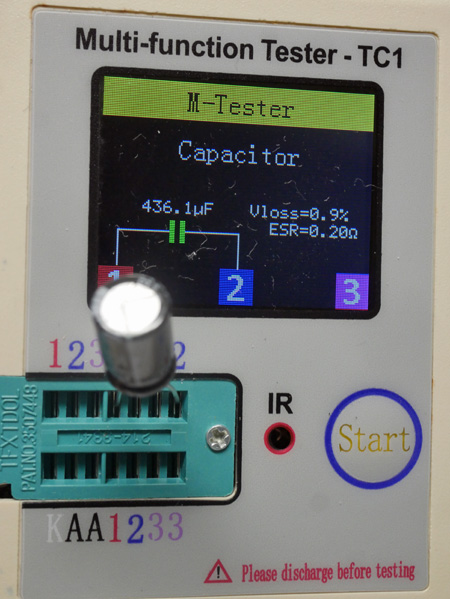

古いコンデンサーを測定しました。

436.1μFと表示されました。470μFが規定値ですので、これはちょっと「抜けて(容量が減って)」います。

【使用その3】

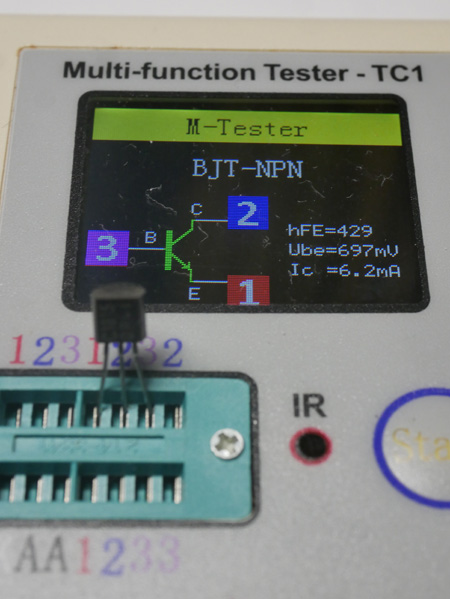

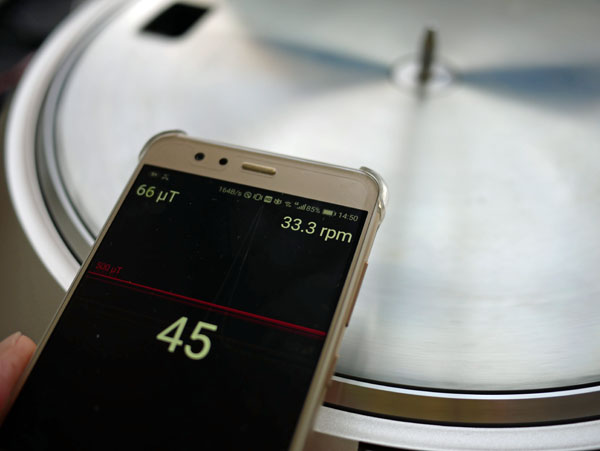

次はトランジスタです。

3本足を1、2、3のスロットに無造作に差し込むと、たちどころにE(エミッタ)、B(ベース)、C(コレクタ)のピン配置から、hFEというトランジスタの性能などを表す数値が表示されました。たいしたものでした。

他にもダイオードなど用途はあるようです。

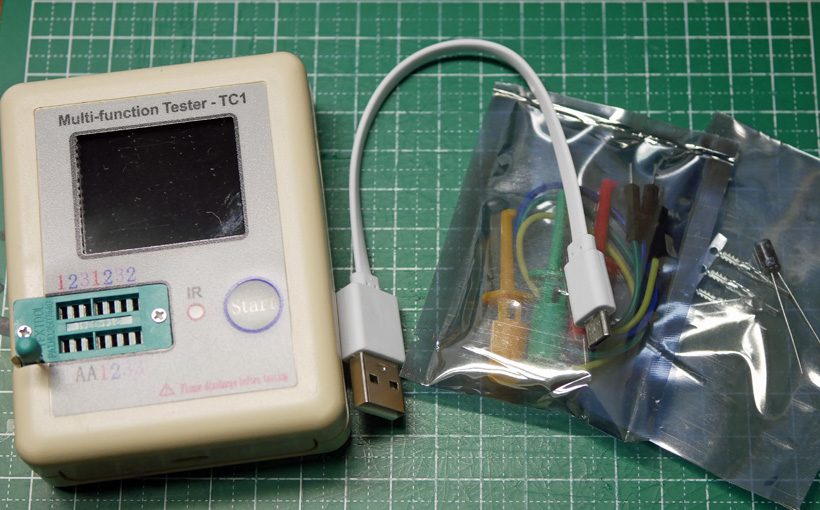

USBケーブルが同梱されていました。ボディーの下部にUSBのコネクタがあったので、スマホの充電に使っているケーブルを差し込むと、赤く点灯して充電が始まりました。

緑色に変われば、充電完了のはずです。4.19Vでした。

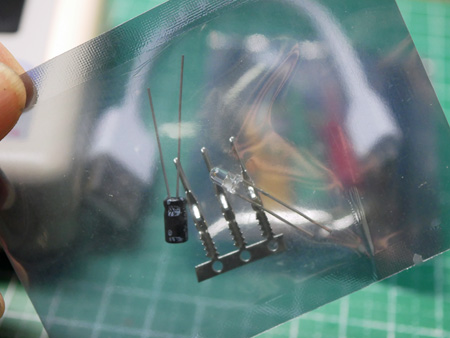

LEDと電解コンデンサー、金属ピンが入った袋がついていました。何に使うんでしょうか?

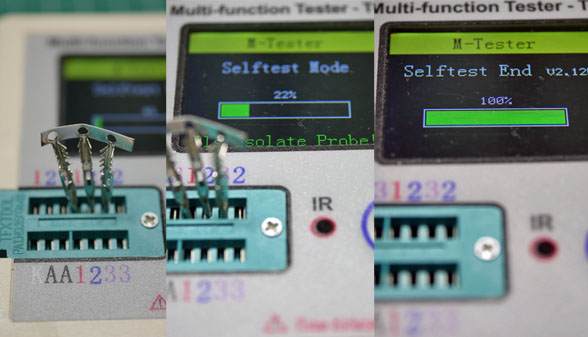

ネットで検索して金属ピンの使い方を見つけました。

1、2、3ピンを金属ピンでショートしてスタート・ボタンを押すと、セルフ・テストが始まりました。

22%あたりまで進むと、ピンを抜くようにと表示が出ました。その通りにすると、テストは進みました。

このセルフ・テストで、何が較正されたのはよくわかりませんが、たまには必要なのでしょう。

なかなかのスグレものでした。この測定器が欲しかったわけは、改めて書き込みます。