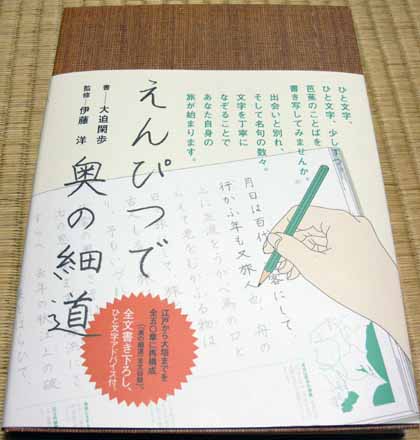

「えんぴつで奥の細道」という本です。

ひと文字、ひと文字、少しずつ。芭蕉のことばを書き写してみませんか。出会いと別れ、そして名句の数々。文字を丁寧になぞることで、あなた自身の旅が始まります。

元禄二年(1689)の早春に出立、日光、平泉を巡って日本海に出、金沢を経て大垣にいたるまでの160日の大行脚。芭蕉がもっとも強く心血を注いだ散文「奥の細道」を深く味わう、まったく新しいテキストブック。

そんな腰帯に惹かれて、買ってしまいました。

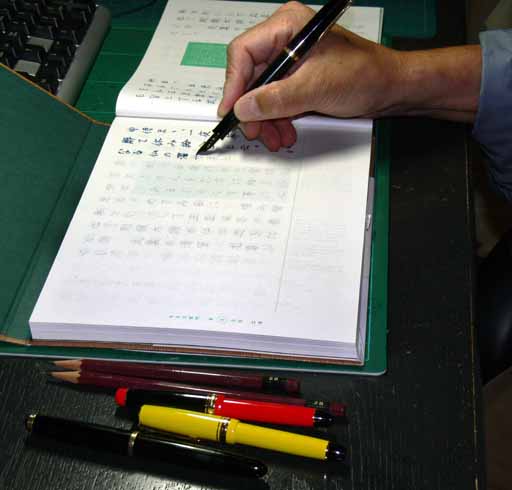

第1日目序章は、「月日は百代の過客にして…」で始まりますが、奥の細道は読んだことがありません。指定された通りの鉛筆でなぞりましたが、鉛筆ではさらさらとはいかず、結構腕が疲れます。

第2日目旅立ちは、「弥生も末の七日」に旅は始まります。わたしは、黒いインクをいれたPelikanで書いてみました。

第3日目草加は、「ことし元禄二とせにや、奥羽長途の行脚…」です。この日は、一番手に馴染んでいるPelikanのブルーブラックでなぞりました。これが一番自然です。これでいくことにしました。

今夜は第五日目仏五左衛門で「日光」まで歩を進めました。

これから松島まで北上、羽黒、月山から最上川まで行き、日本海にそって敦賀まで南下、大垣にたどりつきます。

東海道五十三次の比ではありません。しばらくは「卓上の旅」も楽しみます。

「えんぴつで奥の細道」はポプラ社刊で1400円でした。

カテゴリー: こんな日も

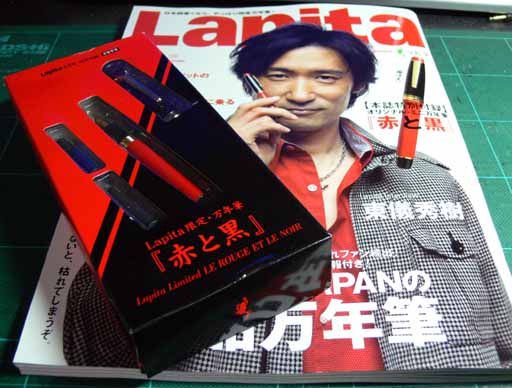

ラピタ限定の万年筆第2作は「赤と黒」

雑誌「Lapita」6月号の特集は「Made in JAPA 逸品万年筆」です。でも発売日の6日を待ちわびて書店にいったのは、付録のためでした。

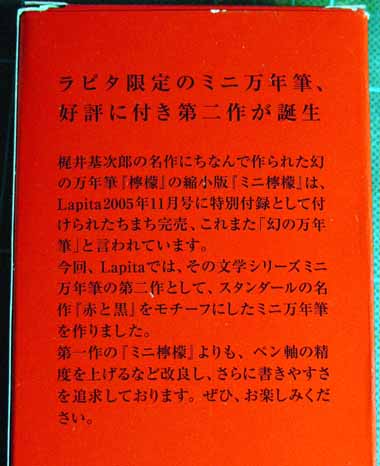

「ラピタ限定のミニ万年筆、好評に付き第2作が誕生」というわけで。

梶井基次郎の「檸檬」に続く第2作は、スタンダールの「赤と黒」です。鮮やかな2色使いが、黄色一色の「檸檬」とはまた違うイメージです。

そういえば、高校時代に河出書房の世界文学全集で読んだことがありますが、ストーリーはまるで覚えてません。

ペン軸の精度をあげるなどの改良がされているらしいです。

「檸檬」とともに並べてみました。色が違うだけで、外形上の違いはあまりありません。

入学式、初めての!?

初めての入学式です。ふたりの子どもの、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、一方の大学と、ずいぶんと機会はあったのですが。そういえば、私自身も大学は学園紛争のため、入学式も卒業式もありませんでした。

神戸・ワールド記念ホールで、その入学式は行われました。8000人収容のホールが、ほぼ埋まってます。半数は学生ですが、客席を埋めているのは、その家族です。それも父親が多いことにびっくりしました。入試が、一家あげての大事業となっていることを反映しているのでしょうか。

学生はみんなピッカピカの黒いスーツ姿でした。もう一度、あんな時代に戻りたいものです。と思っていると、前を歩いていたのが、なんとなんと中学-高校時代の同級生(女性)とは。びっくりしました。

「目標1万歩」を達成!

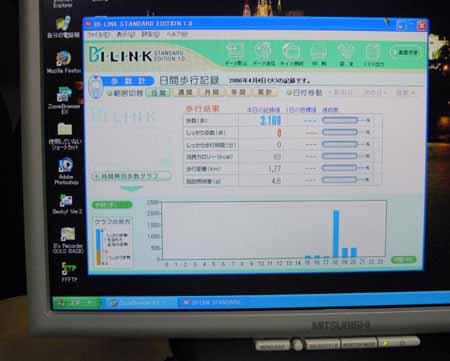

「10141」を表示しています。パソコンに取り込んだ画面です。初日から目標達成です。

胸のポケットに入れた万歩計が気になります。まず自宅から最寄りの阪急水無瀬駅まで700歩。地下鉄なんば駅からOCAT経由で湊町の会社まで1100歩。

昼食は遠出して、日本橋まで片道1900歩です。

帰りは、梅田の紀伊国屋書店でちょっと立ち読みしただけで、まっすぐに帰宅しました。

これで1万歩突破とは、予想以上に歩いているモノです。まあ、昼食の往復がきいてます。

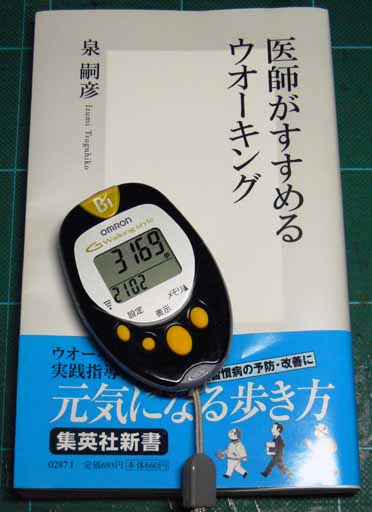

「これまでより1000歩多く歩く」が「医師がすすめるウォーキング」の最初の目標です。そして、継続することがなにより肝腎です。

きょの結果に気をよくして、がんばりましょう。

万歩計でライフスタイル・ウォーキング

「医師がすすめるウォーキング」(泉嗣彦著、集英社新書)を読みました。筆者は日本ウォーキング協会副会長の肩書きをもつ医師です。

「人間ドックの医師として生活習慣病対策に『運動をしなさい』と指導を続けてきました。試行錯誤の結果、一日『今までより少し多く歩く』という指導法にたどり着きます。一日プラス1000歩を心がけ…意識して活動的に歩く〈ライフスタイル・ウォーキング〉こそが、生活習慣病の予防・改善の近道なのです」

よくわかります。内蔵肥満が気になり、休日は心がけて歩くようにしています。このブログの取材も兼ねてますが、いろんな楽しみを見つけて歩く-というのは、この本でも推奨されている歩き方でした。

きょうは昼食もそこそこ、午後イチに業者とのちょっとやっかいな交渉事がありました。それもすんで「散歩」に出ました。向かったのは大阪・千日前のビックカメラ。パソコンにつないで記録ができるという万歩計を探すと、まあ健康維持のための出費としては手ごろな価格だったので衝動買いしてしまいました。

オムロンのヘルスカウンタ「HJ-710IT」です。

パソコンにつないで、歩いた歩数などが取り込めるところがウリです。

これまでの万歩計と比べると、一回り大きく、重さもあります。胸のポケットなどに入れて、測定します。

パソコン画面です。きょうは、入手後に会社でセットしてから帰宅するまでの歩数が記録されています。

なんでもモノから入るタチです。新しい万歩計を手に入れて、あすからの毎日が楽しみ(苦痛?)です。とりあえず、平常の毎日の歩数を記録して、対策を立てることにしましょう。

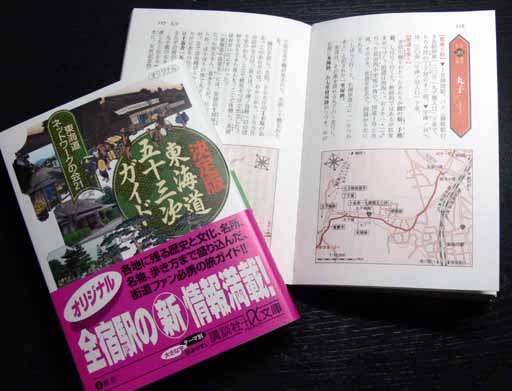

決定版 東海道五十三次ガイド

東海道五十三次を、わたしも歩いてみたくなりました。

京から江戸に下るか?

文庫本の「決定版 東海道五十三次ガイド」(東海道ネットワークの会21 講談社α文庫)です。1996年に書き下ろされたものが、昨年、加筆・再編集されて再出版されています。最近のブームを反映しているのでしょう。「見返り富士の旅」でも、歩いている中年が大勢いましたから。

宇治・興聖寺の鬼瓦

お彼岸の中日です。墓参りをしました。

宇治の興聖寺です。宇治川の平等院よりちょっと上流の対岸にあります。

見上げると鬼瓦が、いろんな表情をしてました。

駅前の「へへ」印 シトロエン Hトラック

南海・和歌山市駅で待ち合わせました。改札口を出て階段を下りると、約束の人はまだでしたが、その車がとまってました。ひょっとして? 前方に回ってみると、やはり「へへ」印がついてました。

シトロエンのHトラックです。写真では知ってましたが、実際に見るのは初めてです。波板で覆ったような、独特のデザインです。

どこか2CVとも通じるところがあるようです。

有名な移動販売のクルマだったようです。九州のナンバープレートがついています。もちろん、自走するんでしょう。今度は、走っている姿にお目にかかりたいものです。

壁際に駐車していたので、運転席はのぞき込めませんでした。窓にはよく見えるように、シールが張ってありました。フランスのルアーブルから横浜にやってきたようです。

大和国秋篠寺の弥生三月

春がやってきた

馥郁(ふくいく)たる梅の香り

芽吹きを待つ木蓮

伎芸天を護る(本堂)

奈良時代建築の様式を残す甍(国宝本堂)

ひだまりの中で(開山堂)

金堂跡は苔むして

Pelikan の黒インク

ペリカン万年筆のインクを買いました。ボトルに入ったインクを買うなんて、近ごろはめったにない経験です。

Pelikan 4001 Füllhalterinte Brillant-Schwarz

そんな文字が並んでますが、モデルチェンジしたようです。右がこれまで使っていたブルーブラック、左が新デザインの黒です。紀伊国屋梅田店で840円でした。

2本ある400の一方を黒にしました。これはこれで、使い道がありそうです。