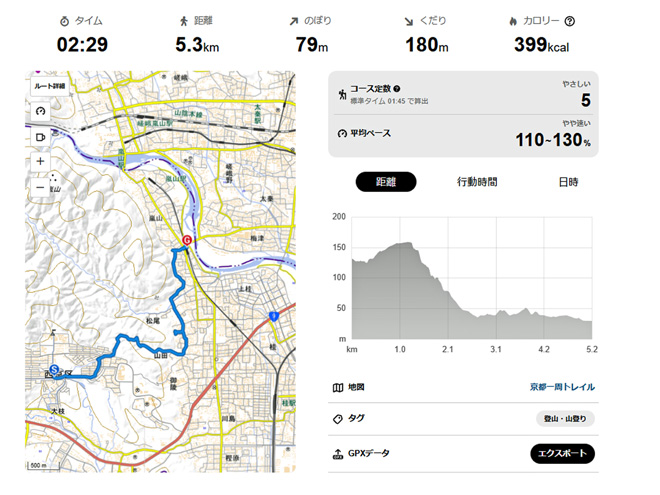

東山三十六峰の峰々を巡る「番外その2」は、未踏となっている27峰、霊山(りょうぜん)を踏み、近くにある伊藤博文(春甫)の詩碑を訪ねることでした。

標高170mほどのピークですが、そこに達するルートがありません。西麓の霊山護国神社、西法寺から、北の菊渓(きくたに)から、南東の京都一周トレイル19ポイントからとアプローチを試みました。でも行く手を阻まれました。

南にある31峰、阿弥陀ヶ峰から霊山とともに清水寺を眼下にしました。清水の舞台の上は、観光客で一杯でした。

カテゴリー: 京の路地、図子、都への道

東山三十六峰 番外 清水山辺りの6峰

蒲団着て寝たる姿や~の京都東山三十六峰を巡ったのは3年ほど前のことです。その時には確認できなかった清水山辺りのピークに、新たに山名表示がついていることを、スマホ登山アプリ、YAMAPの記録で知りました。

暖かな1日でした。お山歩(散歩?)気分で円山公園から清水寺を取り囲むように並ぶ三十六峰の山々を巡りました。

続きを読む 東山三十六峰 番外 清水山辺りの6峰

京都を歩く 白川の源流から鴨川まで

白川を京都・滋賀の府県境である山中(やまなか)の源流(起点)から、四条上流の鴨川への合流点まで歩きました。10キロ近くでした。

起点はここです。まるで廃墟です。京都から大津に抜ける道のひとつ、志賀越(山中越)の国境です。旧道はすっかり荒れ果てています。

左の2つ重ねたような岩肌は「重ね石」です。小さな仏像が4体、彫られています。往来した旅人の道中安全を祈ったものだと考えられています。

15年ほど前にも訪れています。その時と同じようでもあり、見事に荒れ果てたようにも見受けました。

白川に沿って北白川仕伏町まで下ってきました。北白川天神宮に架かる萬世橋は明治27(1894)年、北白川の石工の卓越した技術を集結して造らた眼鏡橋(アーチ式)です。擬宝珠が菊の花です。

知恩院のちょっと上流の映える一本橋は、サスペンスのロケ地としてよく登場します。

鴨川に流れ込みます。向こうは四条大橋です。

鴨川支流の一級河川・白川は、山中からここまで9.3km流れてきました。

京都・桂坂 モミジバフウの並木道 2024~東海自然歩道を松尾大社まで

京都。西京区の桂坂に続くモミジバフウの並木道です。今季はちょっと遅れましたが、真っ赤に色づきいていました。

きょうも秋空が青い、よい天気でした。阪急・洛西口からバスに乗ってやってきました。カメラを抱えたご同族がたくさんおられました。

桂坂には3社のバスが乗り入れています。赤、黄、緑と車体カラーが異なります。すべてをレンズに収めようと粘りましたが、この春のダイア変更で、運行本数が減ったそうです。なかなかお目当てのバスはやってきませんでした。

赤に黄色。このコントラストがやはり映えます。一番人気です。

遠目にも目立ちます。

日本では珍しいロータリーです。緑が黄色を追っているようです。

赤と赤です。

モミジバフウは漢字では「紅葉葉楓」と書きます。もみじ・は・ふうーなんですね。フウ(楓)科フウ属の落葉高木です。

真っ赤に染まりそうです。

トゲトゲがいっぱいの実が残っています。

テレビクルーまでやって来ました。「街かどトレジャー」(読売テレビ ten)の録画で、ますだおかだ増田さんがマイクを差し出してました。今夜放映かなとチャンネルを合わせましたが、違いました。

東海自然歩道が桂坂を貫いています。苔寺方面までの道は未踏でした。歩いてみることにしました。

住宅街の中を、整備された道が続きます。

静かな竹藪に入りました。

唐櫃越から沓掛山に続く尾根道に通じる分岐がありました。

尾根道で東海自然歩道への矢印を見たことがあります。ここにつながていたのでしょう。

お地蔵さんが並んでいます。

山口家住宅(苔香居)の茅葺の長屋門です。この辺りの領主として、代々庄屋をつとめました。

しばらく歩くと浄住寺でした。静かなたたずまいでした。

紅葉にはちょっと早いようです。そのころに再訪したです。

阪急・松尾から唐櫃越えに通じる見覚えがある道までやってきました。

地蔵院はでは外国人観光客とすれ違いました。こちらは入山料が必要なので、またの機会とさせていただきました。

向こうが観光名所の苔寺です。こちらは予約なしでは入れません。

鈴虫寺も門前を横目で通り過ぎました。

松尾大社に到着でゴールとしました。嵐山は観光客ばかりだったでしょう。

モミジバフウの他は、あまり秋の気配が感じられませんでした。まだまだ暖かい日和のお散歩となりました。

京都を歩く 秋の植物園をカメラ散歩

急に思い立って京都に出かけました。さしてアテもないので、府立植物園を独り散歩しました。高齢者は無料というありがたい施設です。

100周年を迎えたということで、記念のイベントも行われています。わたしも小さなころから何度も訪れています。

今年は、暑い日が長く続いたせいもあってか、紅葉にはまだ間があるようです。それでもカエデの大きな葉が秋のハーモニーを奏でていました。

続きを読む 京都を歩く 秋の植物園をカメラ散歩

比叡山 戦争で消えた廃墟3連発

比叡山に登りました。京都で育った人にとっては、朝夕に見上げる東北の目印の山でした。小さなころから数えきれないほどその山上を歩いています。

京都市街を見下ろすケーブル比叡の横には、現在は「HIEIZAN」の大きな文字があります。ところが、その歴史を調べると、といっても僧兵が都に直訴で降りてきた白河法皇の時代ほどではなく、昭和の初めから戦中にかけてのころです。現在とは違う初代のロープウェイ、比叡山空中ケーブル(叡山空中ケーブル)が架かっていて、その駅舎が今も廃墟となって残っていることを知りました。

わたしが子どものころに怖さに震えた「お化け屋敷」は、戦前に6年間だけ営業した叡山ホテルの跡地につくられていました。その建物も残っていました。

知らなかった3つの廃墟を巡りました。

【廃墟1】

空中ケーブルの高祖谷駅跡です。昭和3(1928)年から19(1944)年まで使われていました。

ケーブル比叡から20分ほど廃道を歩いた先に残っていました。

【廃墟2】

空中ケーブルの延暦寺駅跡です。

釈迦堂近くに外壁が残っています。

【廃墟3】

ケーブル比叡の近くには叡山ホテル跡がありました。

戦後、ここが夏季の「お化け屋敷」に使われていたようです。

京都を歩く 双ヶ岡から御室八十八カ所巡り

京都・御室の仁和寺の背後の標高100メートルほどの成就山がそびえます。山腹を一周する約3キロの山道に88のお堂が連なります。ここを巡ると四国八十八ヶ所巡礼と同じご利益があるとわれます。成就山八十八カ所霊場(御室八十八カ所巡り)と呼ばれています。

梅雨入りしましたが雨の心配はなさそうと26日、南の双ヶ岡から歩きました。

わたしの目的は、新たに入手した安価なコンパクト・デジカメのテスト撮影でもありました。

双ヶ岡から仁和寺を見下ろしました。寺の左奥に霊場はあります。

仁和寺の西門あたりに「御山めぐり」の石柱と「OMURO88」と横文字表記の案内板があります。

おおむねよく整備された巡礼路です。でもここだけは崖を登ります。

以下は88ヵ所のお堂すべを撮影したテスト撮影記録です。

続きを読む 京都を歩く 双ヶ岡から御室八十八カ所巡り

京都を歩く 安倍晴明の旧跡を訪ねる

平安時代の陰陽師、安倍晴明の旧跡を歩きました。

晴明神社は修学旅行生などの人気スポットとなっています。初めて参りました。

NHK大河ドラマ「光る君へ」にも登場。ユースケ・サンタマリアが演じています。神前の肖像はちょっと雰囲気が異なります。

金輪(かなわ)井は、晴明の調伏の祈祷によって別れた妻に呪われていた夫が助かるという謡曲にもなっている舞台です。

晴明のこぢんまりとした墓は、嵯峨にありました。

わたしの巡礼 熊野詣から四国、西国、カミーノへと (リンク集)

熊野詣から始まったわたしの巡礼です。地図の黄色のルートを歩きました。

大阪・八軒家をスタートした熊野古道の紀伊路は和歌山から紀伊田辺まで南下。ここから中辺路となって熊野本宮大社に至りました。

もう一つのルートは、京都・八幡から始まる東高野街道を河内長野まで。高野街道を通って高野山に参りました。そこから山中の小辺路を抜けて本宮にも到達しました。

大峰奥駈道は、学生時代に吉野から釈迦ヶ岳まで縦走したことがあります。

紀伊路-中辺路

【熊野九十九王子を往く(紀伊路)】

2004/07/03 熊野九十九王子を往く その1 北浜~四天王寺

2014/04/20 熊野九十九王子を往く その2 四天王寺~鳳

2014/05/04 熊野九十九王子を往く その3 鳳~東佐野

2014/05/11 熊野九十九王子を往く その4 東佐野~紀伊

2014/06/15 熊野九十九王子を往く その5 紀伊~海南

2014/07/01 熊野九十九王子を往く その6 海南~紀伊宮原

2023/09/21 熊野九十九王子を往く その7 紀伊宮原~湯浅

2023/10/16 熊野九十九王子を往く その8 湯浅~紀伊内原

2023/10/17 熊野九十九王子を往く その9 紀伊内原~印南

2023/10/18 熊野九十九王子を往く その10 印南~切目

2024/05/25 熊野九十九王子を往く その11 切目~紀伊田辺

2024/05/26 熊野九十九王子を往く その12(完) 紀伊田辺~滝尻王子

2024/05/27 熊野九十九王子を往く その番外 土砂降りの熊野速玉大社

2014/04/06 語り部と歩く 滝尻王子~高原熊野神社

2014/05/18 語り部と歩く 高原熊野神社~牛馬童子口

2014/06/23 語り部と歩く 牛馬童子口~小広王子

2014/07/27 語り部と歩く 小広王子~発心門王子

2014/11/30 語り部と歩く 発心門王子~熊野本宮大社

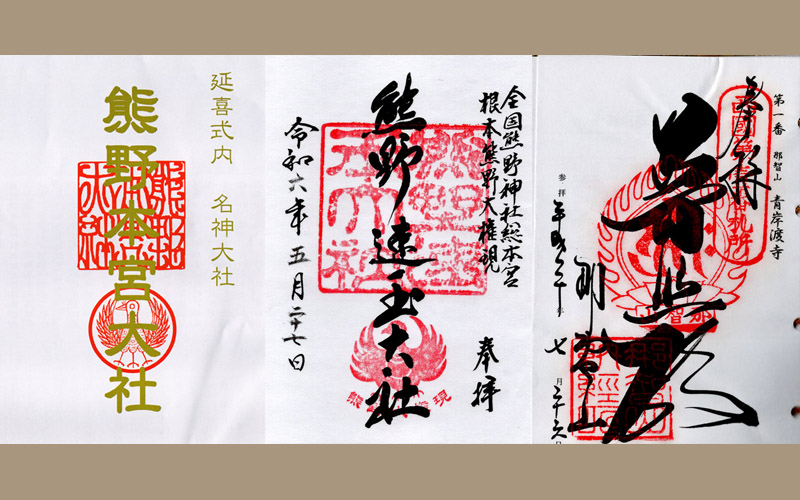

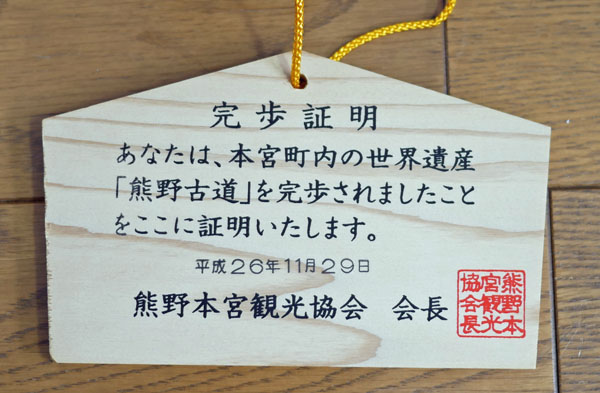

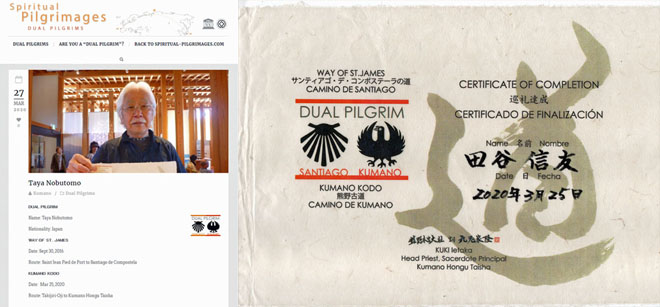

世界遺産の2つの巡礼路、熊野古道とサンティアゴ・デ・コンポステーラ(カミーノ)巡礼路の両方を歩いた人は、「デュアル・ピルグリム」として認定されます。

【デュアル・ピルグリムを目指して】

2020/03/26 デュアル・ピルグリム 中辺路を歩く1日目

2020/03/26 デュアル・ピルグリム 「霧の郷たかはら」の1泊2食

2020/03/27 デュアル・ピルグリム 2日目は中辺路を20キロほど

2020/03/27 デュアル・ピルグリム 2泊目は湯の峰温泉

2020/03/28 デュアル・ピルグリム 念願の認定!

2020/03/28 デュアル・ピルグリム 3日目はゴールの熊野本宮大社まで

4枚のクレデンシャル(巡礼証明書)です。上は熊野古道、下はサンティアゴ巡礼路の3回です。

あちこちでいただいたスタンプ1個、1個に思い出が詰まっています。

Camino de Santiago 2023 index (ポルト/ポルトガル~)

Paso a paso Dos INDEX (サン・ジャン・ピエ・ド・ポー/フランス~)

Paso a paso 2013~INDEX (サリア/スペイン~)

小辺路

高野山から本宮大社に向かう小辺路は、伯母子岳や果無峠といった山や峠を越えて15-20キロを歩くハードな巡礼路でした。

「グレートトラバース2 日本二百名山ひと筆書」に挑戦中の田中陽希さんにばったりと同宿となりました。

【熊野古道・小辺路】

2015/11/07 熊野・小辺路(1) 紅葉の水ヶ峰越

2015/11/08 熊野・小辺路(2) 眺望ゼロの伯母子岳越

奈良・十津川村 「villaかんのがわ」で食べるスープカレー

2015/11/09 熊野・小辺路(3) 快調に三浦峠越

2015/11/10 熊野・小辺路(4) 果無峠を越えて、熊野詣

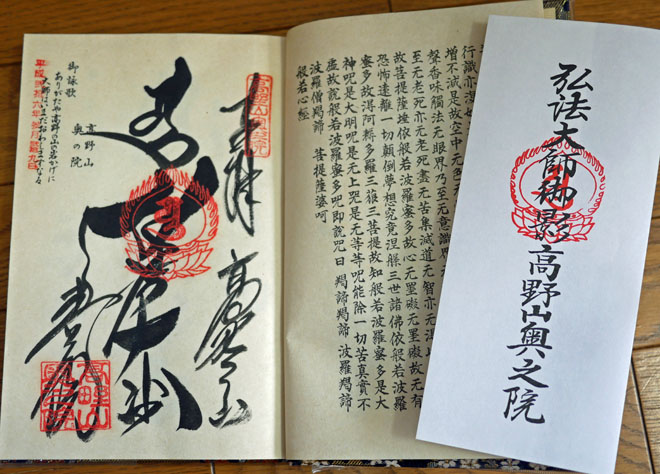

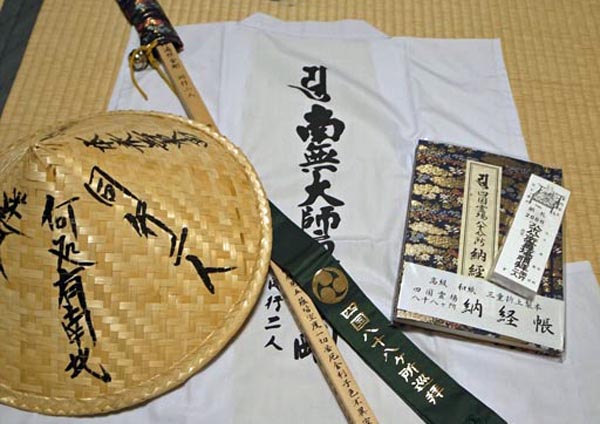

「四国霊場八十八ヶ所納経帳」の最初のページは1番札所ではなく、高野山です。八十八ヶ所を結願したあと、お礼参りしました。

【東高野街道】

2013/04/14 東高野街道を高野へ その1 京阪・八幡市~京阪・郡津

2013/04/20 東高野街道を高野へ その2 京阪・郡津~近鉄・石切

2013/04/27 東高野街道を高野へ その3 近鉄・石切から近鉄・古市

2013/05/05 東高野街道を高野へ その4 近鉄・古市~南海・河内長野

【西高野街道】

2013/05/13 西高野街道 高野山女人堂への里程石をたどる

【中高野街道】

2016/07/05 中高野街道を往く その1 守口~平野

【高野街道】

2014/03/15 高野街道を往く その1 河内長野~御幸辻

2014/03/22 高野街道を往く その2 御幸辻~極楽橋

2014/03/30 高野街道を往く その3 極楽橋~高野山奥の院

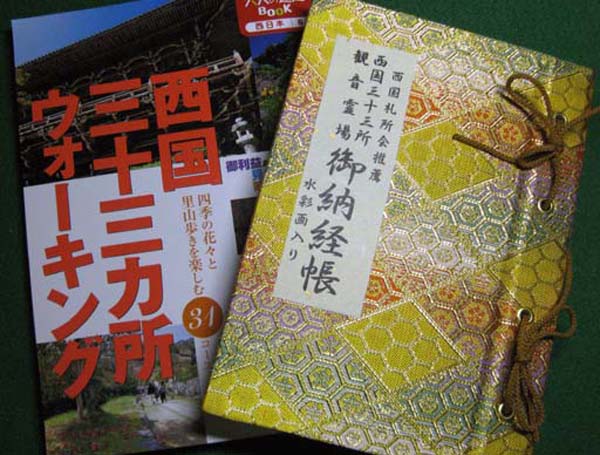

熊野那智大社に隣接して熊野山青岸渡寺があります。西国巡礼の1番札所です。

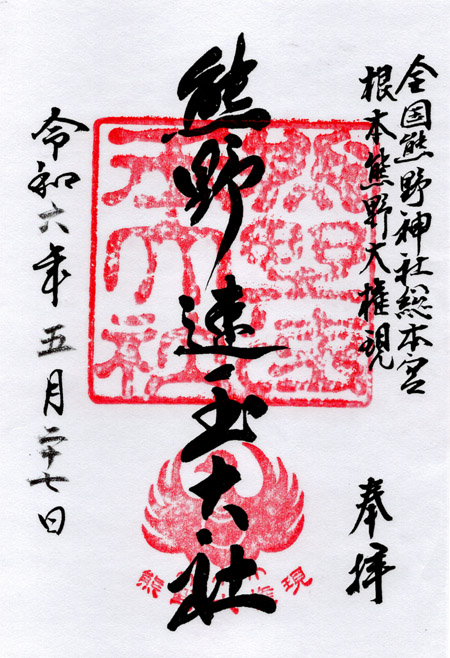

熊野九十九王子を往く その番外 土砂降りの熊野速玉大社

土砂降りの中、新宮にある熊野速玉大社に参りました。本宮大社、那智大社とともに熊野三山と呼ばれます。ここは初めての地でした。

「熊野九十九王子を往く」の3日目(27日)です。朝から天気予報通りの雨となりました。これを予想して中辺路の滝尻王子までの道を、2日間で歩き切っていました。予定が空いたので、紀伊田辺から新宮までやってきました。

熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)と熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)の夫婦神を主祭神としています。

雨の中、参拝客が次々と訪れていました。

背後には、神倉神社がある権現山などがそびえます。

絶壁の上の巨岩「ゴトビキ岩」を拝みに上がりたかったのですが、この雨では急階段を上るのは無理とあきらめました。

熊野御幸を重ねた歴代天皇(上皇、法皇)の名前が刻まれています。最多は後白河法上皇の32回でした。

ここも世界遺産です。

八咫烏(やたがらす)神社もありました。

熊野速玉大社

0735-22-2533

和歌山県新宮市新宮1番地