その4 大原~出町 (06/07/15)

7:53

阪急烏丸から四条通に上がると、向こうから京都バスの大原行きが。接続がうまくいきすぎて、カメラを落ち着いて構えている余裕がありませんでした。右側が長刀鉾です。

8:44

大原に着きました。日焼け止めをしっかり塗り、サングラスに替えてさあ出発。

久しぶりに三千院まで行ってみることにしました。

8:51

三千院は午前8時30分から開門していました。商売熱心なこと、いやお寺はどこも早いか。

8:55

とれたて野菜がきれいに並べられています。

9:11

日曜朝市が開かれる会場。残念…。

前回日曜日は、坊村に向かうバスからにぎわいを見て、寄り道したいと思ったほどでした。

9:14

大原の里を振り返ります。右から3分の1の谷が寂光院あたりでしょう。

9:19

戸寺は、京都一周トレイルの中継点でした。比叡山からここまで。そして鞍馬-二ノ瀬への出発点となりました。

9:25

花尻橋の土井志ば漬け本舗。広い駐車場にまだ車は止まってませんが、これが満車になるのです。京都の味として人気が高く、観光土産として欠かせません。

正直いえば、わたしは、ここのしば漬けはあまり好きではありませんが。

9:29

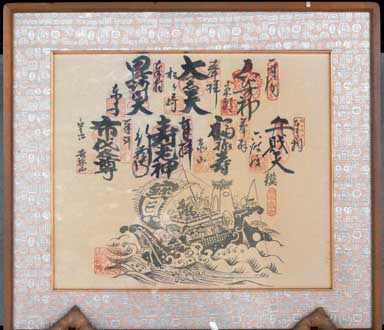

土井志ば漬けの大きな蔵(工場)にかかっているのは、なんの像でしょうか? 鍾馗さんではないようだです。

9:32

カーデザインの「童夢(どうむ)」。かつては、ここが本社だったと思ってましたたが、閉鎖されています。HPで調べてみれば、滋賀県に移っているようでした。

9:44

高野川に沿って歩きます。涼しそうな光景です。

9:57

旧道を歩いていると、対岸に「かまぶろ」が。

壬申の乱のおり、大海人皇子が傷を癒したという伝説が残る八瀬かま風呂です。土で固めたかまの中に塩水に浸した筵を敷き、その上に横たわり上記で蒸したといいます。古代版のサウナのようです。

9:59

「かま風呂」と同じ格好をしている。これがわたしの第一印象でした。当たり前です、大原女家の和菓子の方が、これをまねているんです。

10:04

鮎の友釣りをする釣りマニア。

10:22

九頭竜大社の手水鉢です。苔むした龍が水をはいています。

10:44

比叡山に登るケーブルが八瀬を出発していきました。

10:49

八瀬にはかつて、京福電鉄の小さな遊園地があり、野外の大きな円形プールがありました。

それが、すべて撤去され一段マンション群が建築中です。

10:57

崇道神社。桓武天皇の実弟、早良(さわら)親王を祀っています。

11:03

三宅八幡の鳥居を横目に通り過ぎる。

11:09

叡山電車の三宅八幡駅。ちょっと休憩しました。

向こうにそびえるのは比叡山です。

11:27

山端(やまばな)の料理店「平八茶屋」。

11:38

高野川に沿って歩きました。この道の突きあたり右手角が、「天天有」だったはず。このあたりは一乗寺のラーメン激戦区で、右に曲がると「高安」があります。ああ、ラーメンを食べたいところですが、ここはぐっと我慢。

11:52

高野橋から振り返ります。

五山の送り火のひとつ「妙法」のういちの「法」が松ヶ崎の山にくっきりと。

11:56

賀茂川、高野川には、あちこちに亀をデザインしたコンクリートが置かれ、川を渡ることができます。

12:03

蓼倉橋という歩道橋を渡ると、京都市立下鴨中学の横でした。わが母校なんです。でも、当時の校舎は残っていません。

12:09

糾の森(ただすのもり)を横切りました。下鴨神社にも珍しく多くの観光客が。

12:22

「鯖寿し膳」(1785円)には、鯖すし3切れにすまし、酢の物が付いてます。さすがです。鯖のあの生臭さはどこかにいってしまい、飯と一体化しています。それに、身も昆布もさくっとかみ切れます。しょうがも、ヘンに甘くなく、すっきりとしてます。

ちょっと高かったけれど、まあハレの日だから許しましょう。なんの?って、祇園祭の宵々山、いや鯖街道完歩の。ごちそうさまでした。

12:37

「京鯖寿し 花折」。その本店住所は「鯖街道出町終点(葵橋東詰)」と書かれています(実際は、左京区下鴨宮崎町121)。

12:45

賀茂川にかかる出町橋。そのわきに「鯖街道口」の石碑がたっています。「従是洛中」。ついにゴールしました。

12:50

ふたばの前には、きょうも行列が。名物の豆餅を土産に買いました。

12:53

出町枡形商店街。「鯖街道の終点です」と書かれています。

大津市途中 (2006/07/09)

「一日一止 止まれといわれて止まってみる。」というタイトルの知人のブログがある。なかなかの写真である。ちょっとまねて私もパチリ。「止まれ、止まれ」といわれても、わたしは京を目指す。

「京は遠ても十八里 鯖街道を往く」の③、坊村~大原のHP版をやっとアップしました。

その3 坊村~大原 (06/07/09)

09:42

坊村(大津市)に着く。今回は京都・出町柳から京都バスでやってくる。ここは比良・武奈ヶ岳への登り口だが、わたしはバスが走ってきたコースを京都目指して戻る。

10:04

「山村留学生募集中」の垂れ幕がかかる中村小学校。わたしが中学生だったときに見たのと同じ校舎である。この校舎の右側に峰床山に登るルートがある。

10:16

学校の前にあった大津市の掲示板。なつかし光景の写真に吸い寄せられる。「ありし日の江若鉄道」展が大津市歴史博物館で開かれるという。これは見に行かねば。江若鉄道は、大津市の浜大津から近江今津(当時の高島郡今津町、現在は高島市)までの湖岸を走っていた。ガソリンカー(ディーゼルカーではない)が満員の客を詰め込んでいた。JR湖西線の開通で姿を消したが、小さなときに何回か乗った記憶がある。

10:23

ウィーン、ウィーンとあちこちから草刈りのエンジンカッターの音が響き渡る。集落あげての草刈りデーだったんだろう。

10:45

川を渡り、トンネルを抜けて新道はまっすぐに伸びている。おかげで川にそって曲がりくねった旧道は、車も走らず静かである。

10:49

安曇川の支流の足尾谷(芦火谷とも書く)。何回か歩いた谷道である。京都府最高峰の皆子山も、ここから登る。

11:04

子供は水遊び。親はバーベキューの準備。緑の木陰は気持ち良さそう。

11:11

平では街道沿いの古い民家がそのまま民芸店になっている。

11:26

平を過ぎたところで、花折トンネルに続く新道とわかれて、車は通行禁止となっている旧道を歩く。こんな細い、舗装もされていない急坂を、トンネルができるまではバスも走っていた。

11:29「逢(あ)のみち 湖(こ)のみち 山歩(さんぽ)みち」初めて知ったキャッチコピーである。

11:29

比良・権現山への登山口。ここから小女郎峠-権現山-蓬莱岳と登ったのが、わたしの山登り泊初体験だった。もう40年以上も昔のことになった。サンケイバレイ(現在のびわこバレイ)のカーレーターができる前で、蓬莱も静かな山だった。

11:37

花折峠に着いた。獣の糞ばかりが転がっている。はるか前方をさっと横切る動物を見た。犬くらいの大きさに見えた。茶色の毛をしていた。近くに落ちていた小枝をあわてて拾い、振り回しながら歩く。

11:47

花折峠から南を見ると、彼方に比叡山が。京が近づいてくる。

11:47

花折トンネルへと続く旧道には車の列ができている。

11:54

旧道の南側の入り口。ここにも通行禁止のロープが。

12:18

途中(とっちゅう)に降りてくる。立派な蔵が建っている。

12:23

途中から左折すると大津の堅田へ、右に行くと京都へ続く。

12:31

「一日一止 止まれといわれて止まってみる。」というタイトルの知人のブログがある。なかなかの写真である。ちょっとまねて私もパチリ。「止マレ、止マレ」といわれても、わたしは京を目指す。「一日一撮」というのは、わたしのHPのタイトルのひとつである。

12:43

途中峠を越えると京都府にはいる。京都市左京区はものすごく広く、朽木からちょっと西に入った久多あたりも左京区だったが。

12:47

路上でスイカを売っている。目玉は1個150円。いくら安くても、持って帰れない。車のかたはどうぞ。

13:11

今回も鯖寿司を食べるつもりでした。チャンスはありました。京都・下鴨に店がある鯖寿司の「花折」の「鯖街道工房 鯖街道花折峠」が、花折トンネルの北あることは知ってました。ところが、直行するにはちょっと時間が早いうえ、旧道の花折峠を越えるにはだいぶ回り道をしなくてはなりませんでした。京滋の境の途中峠を越えたところで、「食事」の看板を発見。選択の余地なくはいりました。メニューで一応、鯖寿司を探しましたが、そんなものはなく、とんかつ定食(900円)です。海老フライが自慢のようで、わざわざ食べに来たといった感じの老夫婦もいました。

13:24

小出石の八幡宮。ロウソクがともっており、やがて神主さんがお祓いをはじめました。

13:57

古知谷の阿弥陀寺には、中国風のちょっと変わった山門がある。

14:04

紫蘇が葉をつけている。このあたりの名産の柴漬けには欠かせない。

14:22

「右 寂光院」の石碑が立っている。大原までやってくる。

14:26

京都バスの大原バス停。ここは観光地。鞍馬行きのマイクロバス路線もできて、立派になっている。

|