穏やかな日和となった30日です。孫たちと凧揚げに出かけました。高槻の安満遺跡公園です。

肝心の風が吹いてくれません。ほぼ無風状態でした。

この日のためにつくった回転凧は、まるで揚がってくれませんでした。

浮力が発生せずに、地面を転がるだけです。

回転凧の製作で余ったアルミ蒸着保護シートでぐにゃぐにゃ凧もつくっていました。こちらは軽さもあって、わずかな風を受けてフワリと舞い上がりました。

元気な孫たちは、走り回っていました。

回転凧は、もう少し風が強い日に再トライしてみます。

穏やかな日和となった30日です。孫たちと凧揚げに出かけました。高槻の安満遺跡公園です。

肝心の風が吹いてくれません。ほぼ無風状態でした。

この日のためにつくった回転凧は、まるで揚がってくれませんでした。

浮力が発生せずに、地面を転がるだけです。

回転凧の製作で余ったアルミ蒸着保護シートでぐにゃぐにゃ凧もつくっていました。こちらは軽さもあって、わずかな風を受けてフワリと舞い上がりました。

元気な孫たちは、走り回っていました。

回転凧は、もう少し風が強い日に再トライしてみます。

ウィーンのクリスマス・コンサートを楽しみました。

ウィーン放送交響楽団(ORF)がコンチェルト・ハウスでこのほど演奏しました。

わたしたちのウィーン滞在中にリアル・コンサートを聴きたかったのです。でもこのコンサートの夜まで滞在し続けることができませんでした。残念ながらYoutube録画です。それでもウィーンのクリスマスの夜を、画面を通してゆっくりと体験することができました。

ORFアカデミーのヴァイオリニストのちかちゃんも、画面に何度も登場しました。

ちかちゃんとはムジーク・フェライン(楽友協会)で同じコンサートを聴き、グリーヒェンバイスルで食事をし、シュテファン大聖堂で反田恭平が指揮したモーッアルトのレクイエムではヴァイオリンを弾いていました。オーバーラーでケーキを食べ、反田くんと出会うハプニングもありました。

画面でまじかにすると、このコンサートも聴きたかったという思いが深くなりました。

小さなころからよく知っているお嬢さん(ピアノ)とそのご主人(仏・ブルターニュ国立管弦楽団ヴァイオリン奏者)に、学友のソプラノとそのご主人のバリトンを加えた2組の音楽仲間の楽しいコンサートでした。(画像はちょっとブレています。ごめんなさい!)

超絶技巧で駆け巡るヴァイオリン、広いオペラ座と同じヴォリュームで朗々と発せられる歌声に、ただただ圧倒されるばかりでした。

プログラムは、モーッアルト、サン=サーンスと続いてカタツムリ!? エッ、カタツムリ作曲の「2匹のカタツムリ、枯れ葉のお葬式に行く」。そんなはずはありません。作曲はコズマです。そのミスをソプラノさんが、おもしろおかしく解説してくれ、バリトン氏がこれまたユーモラスに紙芝居のページを繰りました。

最後は、サンタに扮したヴァイオリニストも加えて「聖しこの夜」の合唱と、クリスマス・イブにふさわしいひと時でした。

高槻市内の50人ほど収容の小ホールです。

芸術空間サロン・ド・ショパン

高槻市高槻町13-5 HopeⅢビル3階

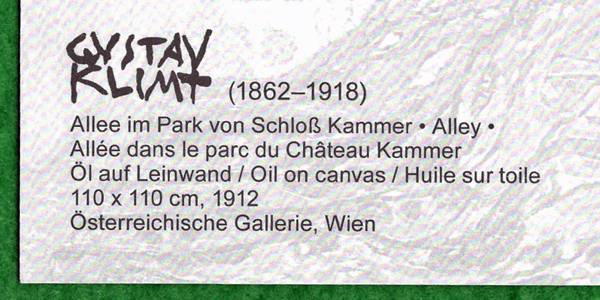

ウィーンみやげの2つのクリムトを並べてみました(画像の合成です)。

オーストリアを代表する画家、グスタフ・クリムトの「接吻」は、あまりに有名です。2005年に初めて訪れたベルヴェデーレ宮殿にあるオ―ストリー・ギャラリーのみやげにしたコピーは、金縁の額に入れてわが家のリビングに飾っています。

クリムトは、きらびやかな女性だけではなく、こんな素敵な風景画も描いていました。大判のポストカードが今回のみやげです。

「接吻」と再会しました。思っていたほどの派手さはなく、むしろしっとりと落ち着いた色彩でした。18年もたつと、記憶は適当に美化されて、変化していたのでしょう、

人気の作品ですが、開館直後だったので、ゆっくりと見ることができました。

クリムトの世界を堪能しました。

知らなかったクリムトのもう一つの顔です。

夏になるとザルツカンマーグート地方のアッタゼー湖畔で過ごしました。そこで多くの風景画を描いていました。望遠レンズでのぞいたように風景が切り取られています。

「Allee im Park von Schloss Kammer(カンマー城への道)」です。

「接吻」の横にあったのがこちらです。ヒマワリでした。

エゴン・シーレにも惹きつけられました。

窓からの風景を、額縁に切り取りました。下宮につながる庭園が幾何学模様を描いています。後方はシュテファン大聖堂です。

ここでもクリスマス・マーケットが開かれるようです。昼前とあって、まだ閉まってました。

2023年はベルヴェデーレ宮殿上宮の完成から300周年でした。

美術史美術館の階段を見上げると、クリムトが描いた「パラスアテネ」らが壁を埋めています。

美術史美術館では、フェルメールの「絵画芸術」やベラスケスのマルガリータ王女、フリューゲルの冬の風景などをざーっつと見て回りました。

あれこれと書き続けてきたウィーン覚書は、今回で終わりとします。

JNO(Japan National Orchestra)は、ピアニストの反田恭平さんがプロデュースするオーケストラです。拠点の奈良で、県とタッグを組んで「未来の演奏家育成事業 街角演奏」を繰り広げています。そのメンバーの弦4人+オーボエによるミニコンサートがJR奈良駅で開かれました。

みやこ路快速を降りて、改札口を出たところが会場でした。クリスマスらしい曲で、演奏は始まりました。

わたしは構えたコンデジを、そのまま動画モードにして撮影しました。

乗降客で行き交うコンコースに、譜面台が立てられました。

演奏者が到着しました。ラフな格好をした若者たちです。

本番もコートを脱いだだけの普段着です。まるで飾らないコンサートです。

モーッアルトのオーボエ四重奏曲の第1楽章です。大好きな曲です。

広いコーコースは音響的には何も考えられていませんが、荒木奏美さんのオーボエが心地よく響きました。

水野優也さん、佐々木賢二さんのチェロのデュオも素敵でした。

「聖しこの夜」のメロディーに、通りかかった親子も足を止めていました。

この曲は、音声のみです。

「奈良を音楽の都に」という反田くんら若い音楽家の思いが詰まった素晴らしいひと時でした。

コンコースは、天井や柱が木調で和風に仕上げられています。

奈良を拠点とするJNOのおかげで、ここにやって来る機会が増えました。

この街角コンサートも、奈良県庁で行われた岡本誠司さんのヴァイオリンに続いて2回目でした。

アンチョビをつくります。昨年も12月14日につくっていました。

冷蔵庫に、10月末に塩漬けにしたイワシが眠っていました。もう十分なはずです。

イワシからしみ出た液体はナンプラー(魚醤)です。でも、これを使うエスニック料理はわからないので、捨ててしまいました。

いったん取り出し、改めてオリーブオイルに漬けこみました。

海の近くに住んでいないので、新鮮なイワシとはなかなか巡り合えません。たまたま高槻市内のスーパーマーケットで見かけた真イワシです。

カタクチイワシの方がベターなのですが、これでつくることにしました。

手開きして腹を出し、骨を取ります。

適当な量の塩とともに漬け込みます。

ラップして冷蔵庫に保管していました。

ペーパータオルの上で乾かします。

漬け込む容器は煮沸消毒します。

残っていた尻尾や骨は取り去り、2つに切ってロール状にします。

容器に積みかさねてゆきます。ロール状にしたのは、後で取り出しやすいからです。

オリーブオイルをいっぱいまで注ぎます。

ローリエがなかったので、近くのスーパーで買ってきました。これも漬け込めば、再び冷蔵庫で寝かせます。

1カ月もすれば完成です。

モーツァルトが死の床で書き続け、未完のまま残された「レクイエムニ短調」(死者のためのミサ曲)が、モーツァルトが亡くなった同じ日の同じ時間にシュテファン大聖堂に流れました。指揮はピアニストで指揮者も目指している反田恭平です。

これは聴きに行くしかない!! と決断した5回目のウィーンへの旅でした。感動の夜でした。

哀しくも美しいメロディーが、広い大聖堂のドームに吸い込まれました。

学生時代にカール・ベーム指揮、ウィーン・フィルの演奏するLPを買って、何度も何度も聴きました。奥さまは学生時代に歌っています。それから50年余。遂にリアル・レクイエムと出会うことができました。

午前零時を前に、シュテファン大聖堂の前は静まりかえっていました。

大にぎわいだったクリスマスマーケットにも人影はありません。

大聖堂の重たい扉から入ります。

チケットは、インターネットで日本から予約していました。前方の席は取れず、着席すると反田クンもオケや合唱もほとんど見えませんでした。満席でした。

反田くんの指揮者としての海外デビューでした。渾身の指揮でした。

演奏を前に、反田くんがカメラを前に話していました。

演奏が終わると照明が消えました。レクイエムですから拍手はありません。聖職者を先頭に反田くん、オーケストラ団員、合唱団員が一列に並んで退出しました。プロセッションです。チーン、チーンと最後のひとりが去るまで暗闇に厳かな鐘がなり響きました。モーツァルトの葬儀でも使われた同じ鐘だそうです。

午前1時をまわって大聖堂を後にすると、ケルントナー通りのイルミネーションも消えています。歩いているのは大聖堂を出て家路を急ぐ人たちだけです。

わたしたちのホテルは、次の角を曲がって30メートルほどのところでした。