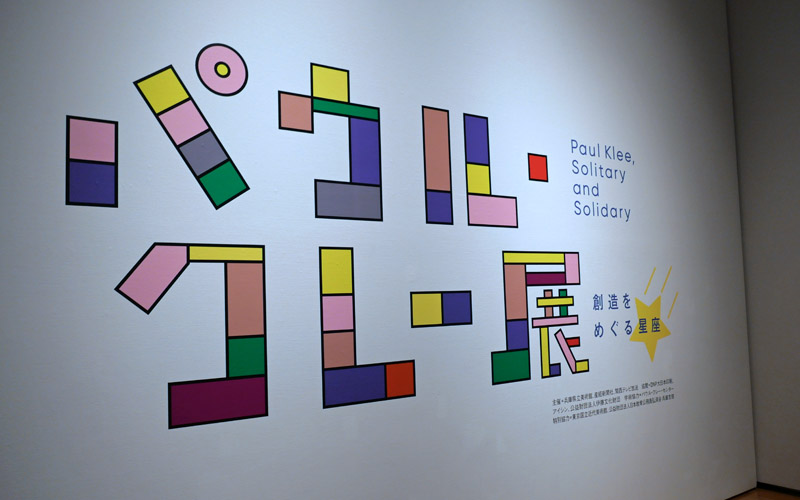

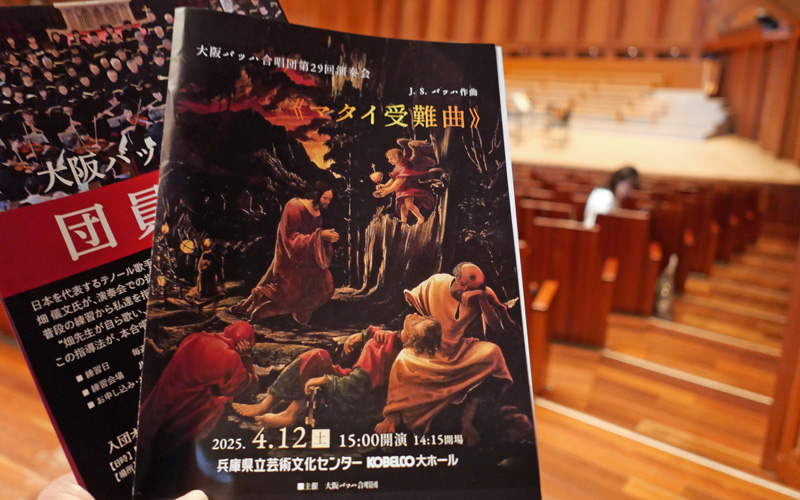

急に思い立って兵庫県立美術館で開かれている「パウル・クレー展 創造をめぐる星座」を見に行きました。会期が今週末までの滑り込みでした。

スイス・ベルン生まれのドイツ人画家です。その豊かな色彩に目を奪われ、意味不明の造形に頭をひねり、微妙で繊細な線や造形に顔を近づけました。

「チュニスの赤い家と黄色い家」です。立体と平面の同時表現に挑んだ作品とされます。

この画像は、私が自分のデジカメで撮影しました。撮影不可の作品もありましたが、多くはそれが許されていました。

何度も訪れているウィーンの美術史美術館や多くのヨーロッパの美術館では、フラッシュをたかなければ撮影OKがほとんどでした。国内での撮影許可は初めての体験でした。

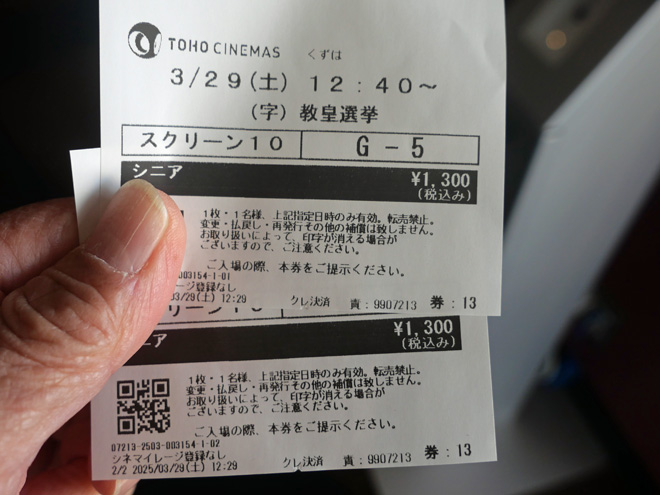

チケットにもデザインされていました。親指で隠れている部分は「70歳以上」です。当日券はおとなの半額でした。これはうれしかったです。

わたしが勤めた新聞社の主催です。撮影許可にシニア割引と、がんばってます。

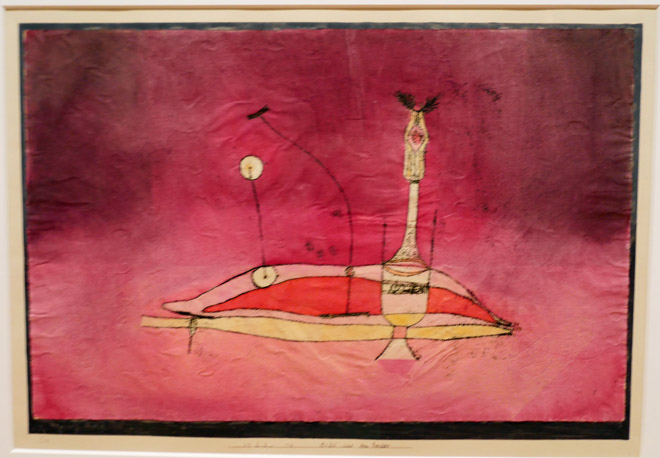

「破壊された村」。無機質の建物と消えたローソクから、戦争がもたらす悲惨を描いた作品です。

「淑女の私室でのひとこま」です。人体と機械の境界が曖昧になる未来が想像されているーと説明されています。はて、さて?

平日とはいえ、ほどよい入場者で、ゆっくりと鑑賞することができました。

「蛾の踊り」。ショップでこのポスターが1300円でした。買おうかなと心惹かれましたが、部屋が暗くなりすぎそうで断念しました。

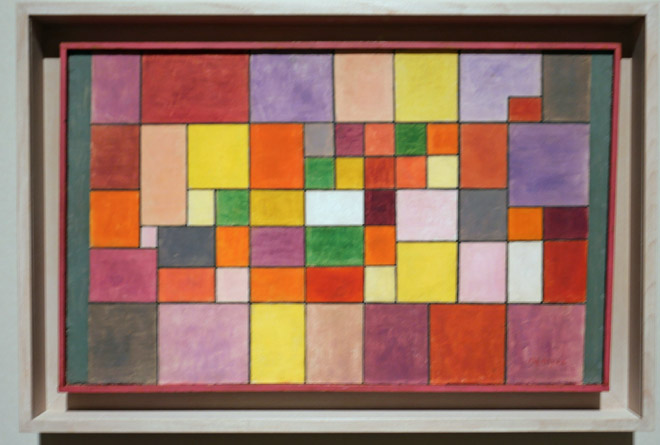

クレーらしい「北方のフローラのハーモニー」です。

ベルンにあるパウル・クレー・センターの所蔵です。ベルンには行ったことがありますが、センターを訪れる時間はありませんでした。クレーゆかりの地、独・ワイマールのバウハウスも前を通りました。

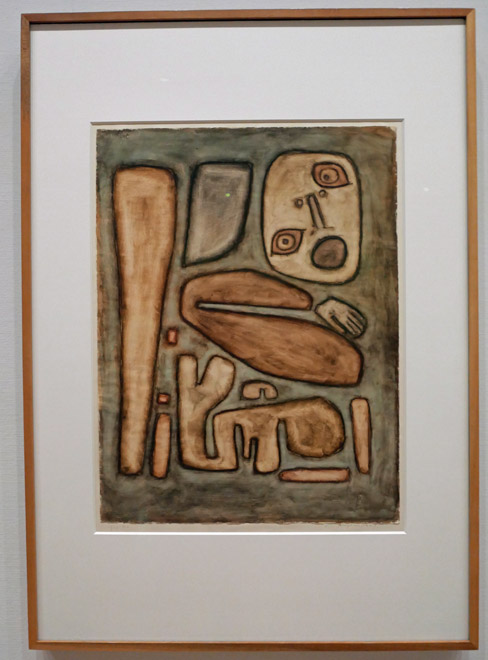

「恐怖の発作Ⅲ」は、晩年の病に苦しむ時代の作品です。

「無題(最後の生物画)」まで、ゆっくりと見てまわりました。

安藤忠雄設計による、コンクリート打ちっぱなしの海に向かった美術館です。

兵庫県立美術館

神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1