「題名のない音楽会」(テレビ朝日)の公開録画を、奈良県立文化会館で見学しました。ピアノの反田恭平が出演するとあって、申し込み殺到。ラッキーにも当選して、無料で反田くんを楽しみました。

その前に小腹を満たすため、猿沢の池の近くにある柿の葉ずしの平宗奈良店に直行しました。

「焼さば盛り」は赤だしとのセットです。ほどよい酢加減の、柔らかいお味です。

奥さまは「柿の葉ずし盛り合せ」でした。薄い鯖と鮭が、寿司米と馴染んでいます。

猿沢の池からちょっと入ったところですが、あたりは暗いです。

平宗奈良店

奈良市今御門町30-1

0742-22-0866

午後5時過ぎの興福寺南円堂と猿沢の池です。日が暮れるのが早いです。

興福寺の五重塔が、まだ池に影を写していました。

平宗で食事をした後に見上げると、五重塔がライトアップされていました。

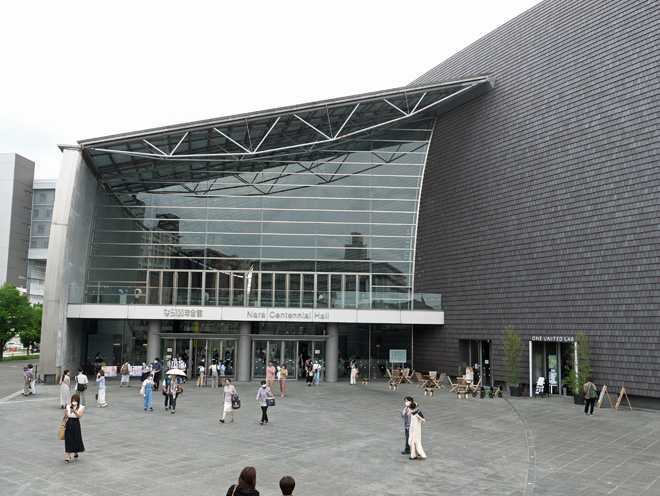

公開録画会場の奈良県立文化会館にやって来ました。

テレビの撮影機材がセットされています。

2日分の録画が行われました。

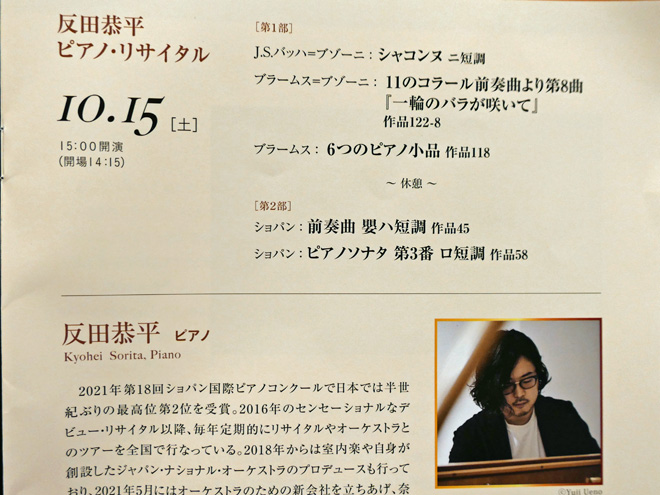

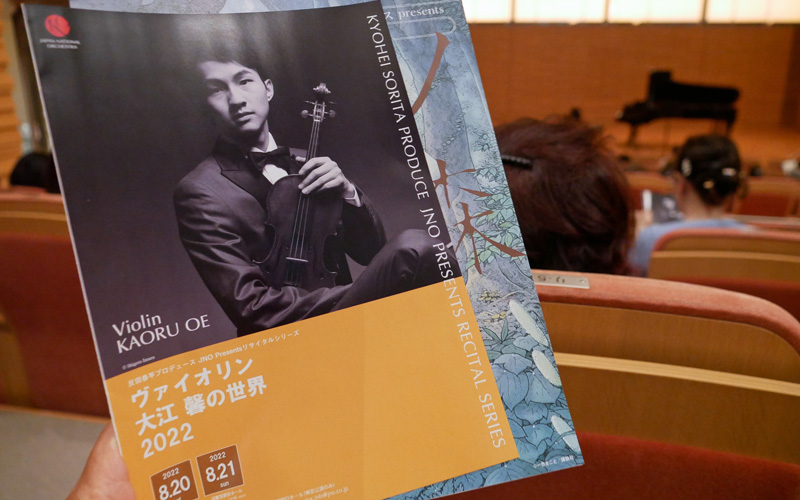

「反田恭平 恩返し音楽会」(2023年1月14日放映予定)は、反田くんがジャパン・ナショナル・オーケストラを指揮しました。

反田くんはこの番組と縁があり、32回目の出演です。少年のころ、指揮棒を振って音楽デビューした思い出など、司会の石丸幹二らとのトークも絶妙でした。

指揮ぶりも、堂に入ってきた感じです。

「放送2800回記念4週SP 反田恭平が描く未来の音楽会」(3月18日放映予定)には、ピアノのSHIGERU KAWAIがステージに運び込まれました。

まずはショパンのワルツ第4番「華麗なるワルツ」です。軽井沢の大賀ホールでのアンコールで聴いた「猫」ほどには跳びはねてませんでしたが、かわいさ満点でした。

ベートーベンのピアノ協奏曲第4番は第2、3楽章だけでした。1楽章のピアノの出だしが聞きたかったです。それにしても、大曲のP協を立ち上がって振り、座って鍵盤に向かう2役を当たり前にこなしていました。

オケの響きも素晴らしく、このホールって、こんなにいい音だったかなと感心するほどでした。

公開録画の無料入場券は、郵送申し込みでした。知り合いを合計すると延べ10通ほども申し込みましたが、当選したのは名義借りしたわたしの娘だけでした。くじ運が驚くほどによく、これまでもお世話になっています。おかげで、ありがたくもリラックスした反田くんを楽しみました。