京都・岡崎のロームシアター京都でハイドンのオラトリオ「天地創造」を聴きました。その前に食べたランチです。

「グリル小宝」の前にも行列ができてました。とはいえ近くにある2時間待ちも当たり前といううどん店ほどではありません。半時間ほどで暖かな店に入れました。

頼んだのは一番人気の「オムライス」です。大、中、小とボリュームで選べるようになってました。「中」(1000円)です。

ケチャップライスを薄い玉子が覆っている、従来タイプの洋食屋のオムライスです。自慢のデミグラソースがたっぷりとかかっています。

チキンではなく、牛肉が入ってます。食べごたえ十分です。

ところで、オムライスって、どちらから食べたらいいのでしょうか、きょうは、なんとなく右から食べました。考えてみると、カメラ・アングルのせいか、いつもは左から食べてました。

最近はあまり見かけない真っ赤な福神漬です。

各大盛り500円増しだそうです。オムライス(大)の大盛りって、どんなんでしょうか。

わたしが並んだときは、店の前から手前の角まで行列ができてました。その角から人力車が現れました。

これまでのグリル小宝

グリル 小宝

075-771-5893

京都市左京区岡崎北御所町46

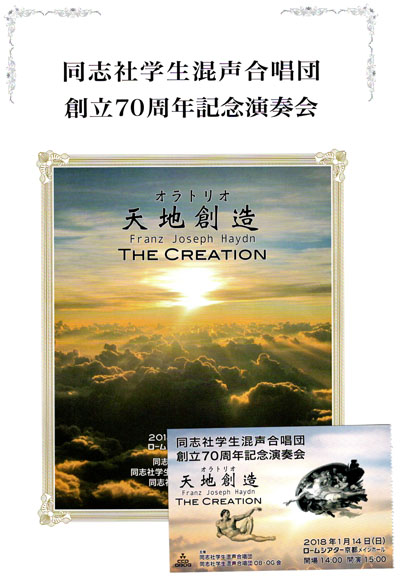

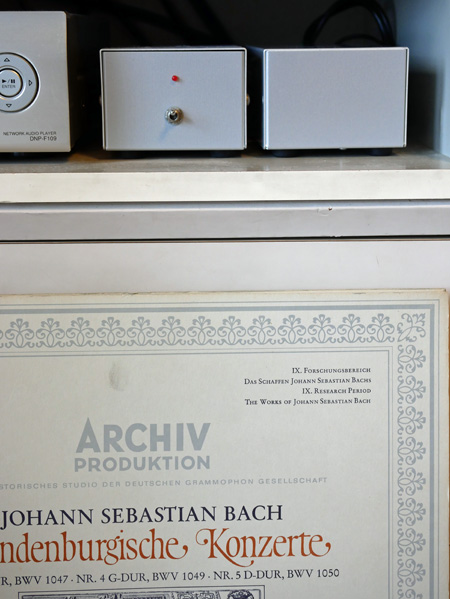

オラトリオ「天地創造」は、同志社学生混声合唱団創立70周年記念演奏会でした。

オケとあわせて300人という大編成の演奏でした。わたしの奥さまもステージの上でしたが、遠くてよく見えませんでした。

ハイドンの作品の良さがあまりわかっていないため、というか初めて聞いた曲だったためか、途中で睡魔に負けた時間もありました。でも、統率のとれたきちっとした音楽の流れは心地よく、最後の「アーメン」まで惹きつけられました。

多目的ホールの旧京都会館をよみがえらせたロームシアター京都には初めて入りました。メインホールは客席が4階まであり、天井桟敷のオペラハウスのようです。そういえば南座が改修中のため昨年の顔見世歌舞伎もここでやっていました。

残念ながら音楽ホールとしては、響きがイマイチに感じました。