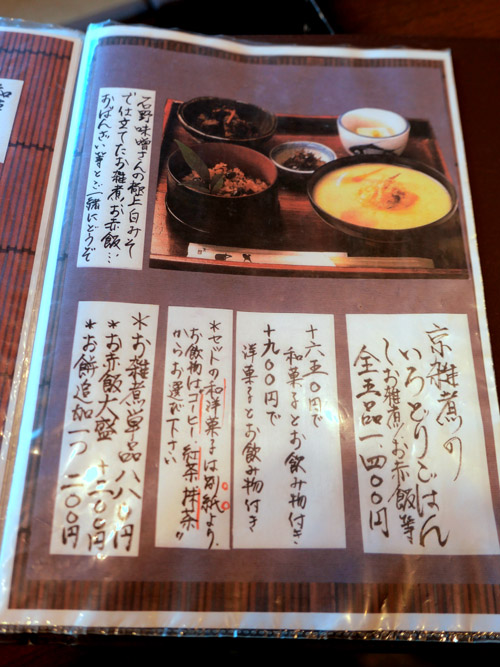

京都の雑煮は、白味噌仕立てで丸餅に大根、里芋なんかが入っています。元日にいただきましたが、もう一度食べたくなって京都・一乗寺の一乗寺中谷で「京雑煮のいろどりごはん」(1400円)です。

わが家は「山利」の京白味噌を愛用しています。年末に錦市場に買いに行くのがわたしの役目です。こちらは同じく老舗の「石野」を使っています。甘さが優るようですが、鰹節もよく効いてトロリとおいしいです。柔らかな丸餅がスーッと伸びました。

お赤飯は、柔らかく炊いてありました。

おばんざいのひじきは、びっくりするくらいに甘かったです。

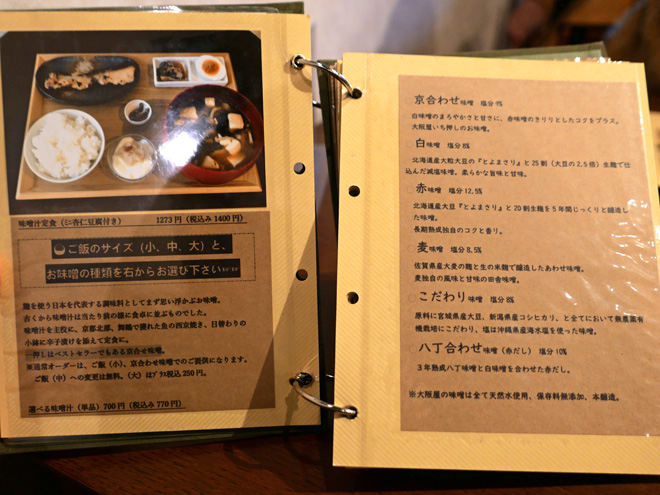

正月だけではなく、真夏を除くといつでもメニューになっています。

たくさんおスイーツが並ぶ店舗と甘味処でもある飲食スペースが並んでいます。

和菓子担当のご主人と、洋菓子の奥さまが写真に収まっておられます。

中央の常磐貴子さんが和菓子屋の若女将を演じる「京都人の密かな愉しみ」3シリーズ目の「Rouge-継承-」(NHK-BS)は、楽しみに見ています。

でっち羊羹が名物のようです。

白味噌と木の実のケーキをみやげにしました。

詩仙堂や宮本武蔵が吉岡一門と決闘した一乗寺下り松のすぐ近くです。

一乗寺中谷

075-781-5504

京都市左京区一乗寺花ノ木町5

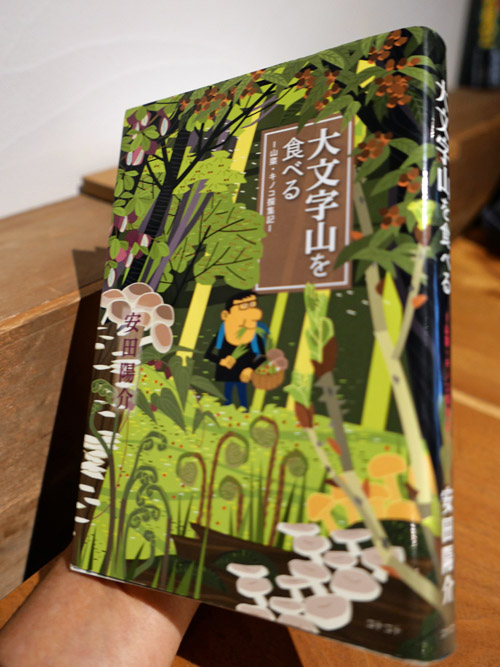

近くにある「恵文社一乗寺店」に、久しぶりに立ち寄りました。

アンティーク家具に本が平積みされている、おしゃれな空間です。

グッズが並ぶコーナーもあります。セレクトされたひとつひとつの商品が光っています。

恵文社一乗寺店

075-711-5919

京都市左京区一乗寺払殿町10