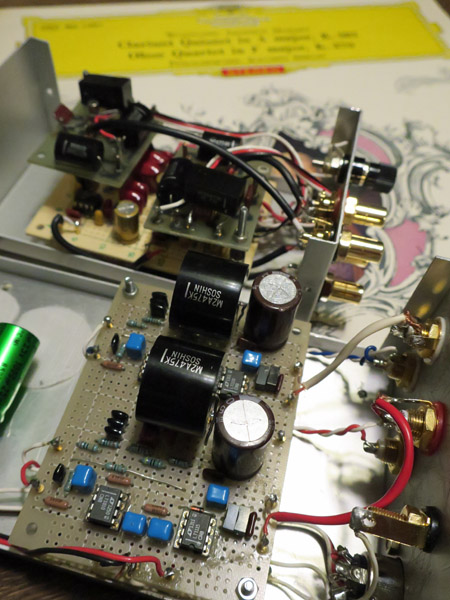

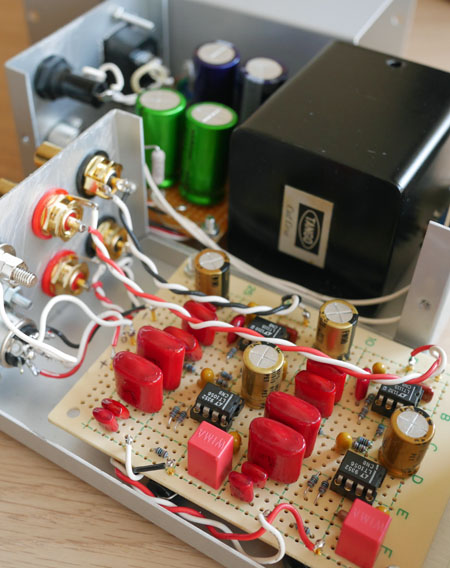

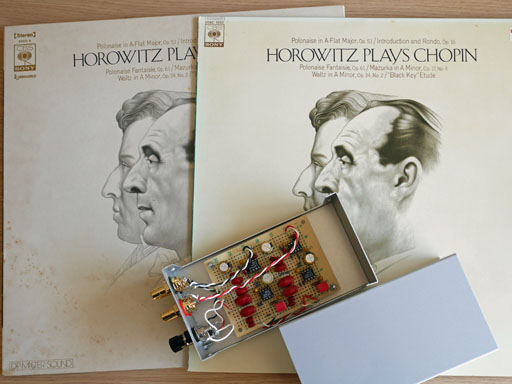

LPを聞くためのフォノEQアンプ2種です。どちらもLT(Linear Techonology)製のOPアンプでできています。違いは、RIAAといLP特有の録音特性を補正する方法です。手前がNF型。向こうはCR型です。

手前は1昨年春に作ったものです。いい音でしたが、それで鳴らした直後にLPカートリッジのDENON DL103が昇天してしまい、あまり縁起がよくありません。しばらく眠っていたのを、気になっていたコンデンサーを取り換えて蘇らせました。

奥は、コンデンサーを変えたりひねくり回している最近作です。

モーツァルトのクラリネット協奏曲を聴き比べました。一目瞭然ではなかった。一聴瞭然です。NF型の圧勝でした。音の厚みが違います。これだけはっきりと差が出ると、他のLPでも同じことでしょう。

この数カ月。CR型と格闘してきた時間は何だったのでしょうか・・・。

ただし、これでCR型が「ダメ」と決めつけているわけではありません。心情的にーこれにどれだけの意味があるかわかりませんがーはCR型が好きなんですね。いつか、わが手にしたい!!

わたしのフォノEQを巡る右往左往はこちら。

カテゴリー: 音楽、オーディオ

OPアンプでフォノEQをつくる CR型タイプ~改

LPレコードを聴くためのフォノEQ(イコライザー)アンプの試行錯誤を楽しんでいます。アンプに関しては、コチラをご覧ください。その時にも、「出力に入っているカップリング・コンデンサーの選択の余地は残されています」と書いています。

コンデンサーの交換がしやすいように、大昔に作った金田式DCプリアンプのバッファー基板を仮移植して2段重ねになってます。

そのコンデンサーを交換しました。かなりいい線までやってきました。

ヤフオクで偶然見つけたドイツ製のフィルムコンデンサーです。「ERO MKC1862」という、その筋ではそこそこ名の知れた製品だったようです。

高音はすっきりとしています。中音もしっかりとしています。ロストロポーヴィッチのチェロが朗々と響くようになりました。

これまでに試したコンデンサーです。右側の双信SEマイカコンに絶対的な信頼を寄せてましたが、このアンプではちょっと高音がきつすぎて、耳が疲れる感じでした。

【追記 2016/02/20】

その後も試聴を重ね、3枚目の画像の左下、「VP2A473K」に落ち着きました。やはり双信のSEコンに逆戻りです。高音の抜けはこれが一番です。

京都・出町柳 名曲喫茶「柳月堂」でコーヒーブレーク

ちょっと休憩です。昼飯が濃い味だったので、のどが渇きます。

出町柳の音楽喫茶「柳月堂」は健在でした。わたしが高校生時代にも存在しました。

「私語厳禁」の店内は、ゆったりとしたソファーが並び、前にはマルチセルホーンのスピーカーがドーン。いい音を奏でてますが、きょうはウェイティングルームといった設えの「BAR」で。

カフェの紙コップではなく、ホンモノのカップで飲むコーヒーは、それだけで味わいがあります。

壁際の「White Label」の鏡にレンズを向けました。右下のレンズが余計です。大正を感じさせる内装です。

ふり返ったこのサイドボード。彫刻が素晴らしいです。

こんなカウンターで一杯やれば、旨いでしょう。残念ながら、今は使われていないようです。

サイドボードの上のミニチュアです。オーケストラが並んでいると撮影しました。よく見ると、指揮者が3人います。手前はオーケストラ。真ん中はピアノ伴奏つきの混声合唱。向こうはブラスバンドでしょうか…、よくわかりません。

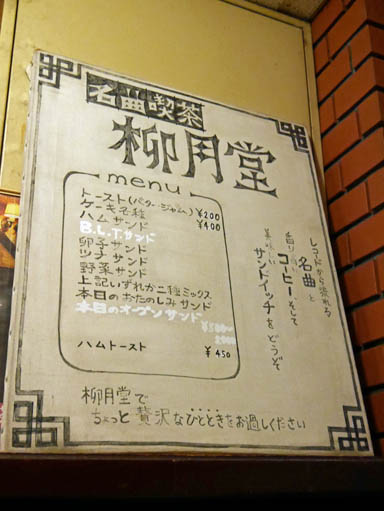

階段の上にあったレトロなメニューボード。現在の価格かどうかは不明です。

音楽室からは、モーツァルトのディベルトメントK136の心地よい音が漏れ聞こえてました。

1階がベーカリー、ト音記号ののれんを上った2階が喫茶です。叡電・出町柳駅の前です。

柳月堂

075-781-5162

京都市左京区田中下柳町5-1 柳月堂ビル 2F

OPアンプでフォノEQをつくる CR型タイプ

性懲りもなく、またLPレコードを聴くためのフォノEQ(イコライザー)アンプをつくりました。前回と同様にOPアンプを使ってます。

手前が本体のEQアンプ部、向こうは前回アンプと共用の電源です。

レコードはその特性から、RIAAカーブという規定に従って高音のゲインを上げ、低音を下げて録音されています。再生するときはその逆のカーブのフィルターをかけて、元の音を再現します。そのためのアンプがEQです。

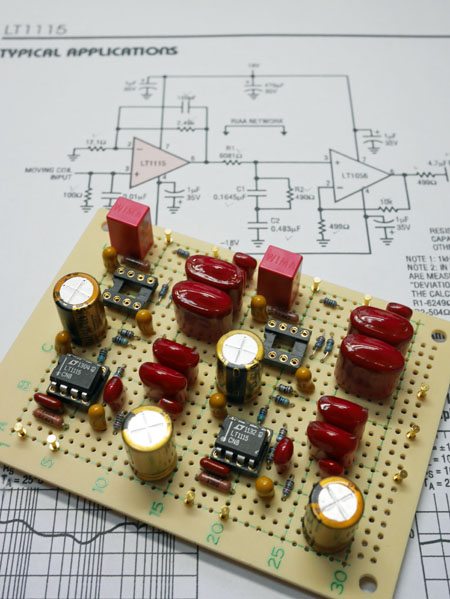

そのフィルターにはタイプが2通りあり、前回のはNF型、今回はCR型です。そのため赤色のパーツ(C=コンデンサー)がたくさん並んでいます。

回路は、前回同様にOPメーカーの米・Linear Technology社のLT1115に添付されているデータシートの回路(12P)のデッドコピーです。

パーツは、ネット通販で購入。OPアンプのLT1056だけは、国内では見つからなかったので、米国の業者からネット購入しました。2週間ほどで送られてきた送付元は、中国・武漢でした。

まずは聞きなれたLPで試聴です。

ホロビッツがなかなか素敵に響きます。実は、このピアノの音の再現が、わたしにとって一番の難関なのです。これなら使えそうです。

同じジャケットが2枚並ぶのはご愛嬌です。1枚は若かりしころ。もう1枚は、それを持っているのを忘れて、最近になってまた買ってしまった中古です。

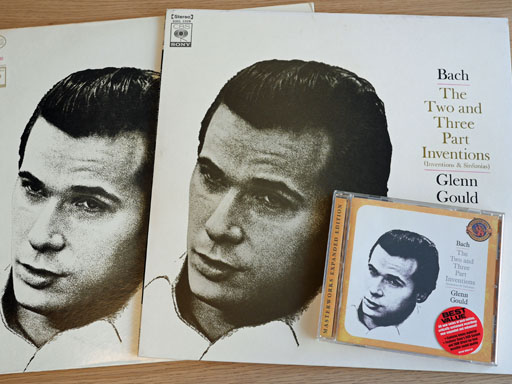

次はグレン・グールド。2枚あるのはホロビッツと同じ理由です。

CDもあるので聴き比べました。いい線行ってます。でも聞き比べていると、響きが少し違っているのが気になってきました。CDはスタンウェーを弾いているようなパーンとクリアーな音。LPはベーゼンドルファーですね。わたしはベーゼンの音の方が好きなんですが、どうなんでしょうか。

出力に入っているカップリング・コンデンサーに影響されているようです。コンデンサーの選択の余地は残されています。

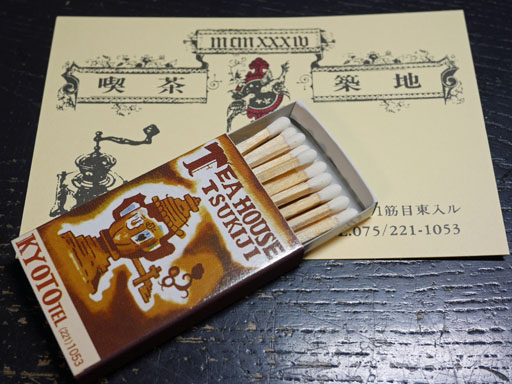

京都・四条河原町 喫茶「築地」の珈琲

いつ以来か思い出せません。大好きだったすぐ近くの音楽喫茶「みゅーず」は姿を消して久しいですが、「築地」は健在です。

「コーヒー」と頼むと、出てくるのはホイップクリームがのったウインナー・コーヒーです。学生時代に初めて口にして以来の味です。

2階は、壁で仕切られています。

なにせ創業は昭和9年という、昭和モダンな店です。永年の紫煙がまとわりついたような、くすんだ内装です。

ビロード張りのかわいらしい椅子とテーブルです。文字通りかわいい、いや小さいです。小学校の教室の椅子のようです。昭和の日本人の体格は、これにあっていたということでしょうか。

1階は、大人数でもOKです。高校時代の仲間と、クラス会の流れでやってきたような記憶がよみがえりました。

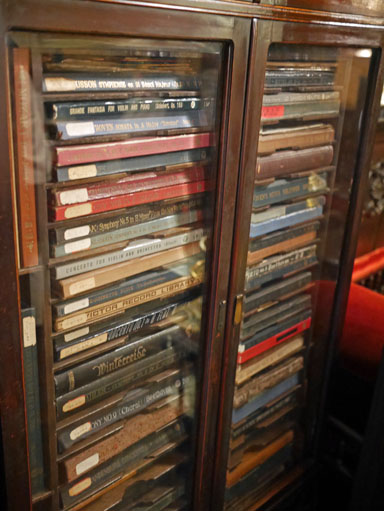

レコードケースです。シンフォニー1曲が本のような装丁です。ひょっとしたら昔、流していたという78回転のSPかもしれません。

今もクラシックが流れてますが、さすがにCDのようでした。

喫茶店といえば、テーブルには灰皿とマッチというのが定番でした。

築地

京都市中京区河原町通四条上ル一筋目東入ル

075-221-1053

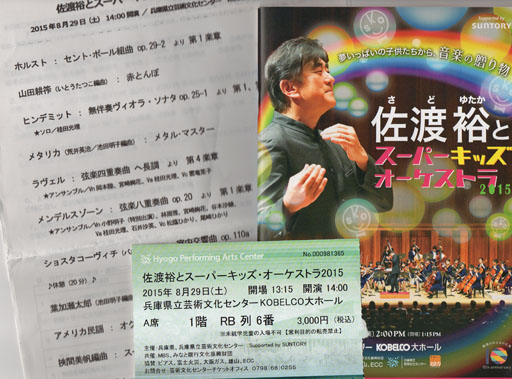

「佐渡裕とスーパーキッズオーケストラ2015」を楽しむ

西宮北口の兵庫県立芸術文化会館で「佐渡裕とスーパーキッズオーケストラ2015」を聴きました。スーパーキッズも初めてなら、テレビではおなじみの佐渡さんも、「生」で聞くのは初めてです。

佐渡さん、やはりデカい。でも随分とスラーッとなられたようで、颯爽としています。その大きな体が動き始めると、すごい音が飛び出してきました。小学生から高校生までの奏者で構成された弦楽ジュニアオーケストラです。全国からセレクトされたスーパー才能のキッズが、佐渡さんのタクトを見つめて一心に弦を奏でます。その迫力に圧倒されました。

アンコールの後、今年で引退する高3のビオラ奏者とハグする佐渡さんです。コンサートマスターの高3バイオリン奏者は、唐突に浴衣姿で登場して「サド・ユカタです。これやってみたかったんです」。涙あり、笑いありでした。

最年少の小学4年も必死さがかわいかった。音楽を志す若者の熱気がひしひしと伝わるいい演奏会でした。

鮮やかなカラーに惹かれたピンクスカッシュウです。冷たさが、火照った体に心地よいです。

コンサート開演前には、ロビーコンサートが開かれます。早くも熱気ムンムンです。

兵庫・西宮北口 「ピアノ・バー トップウイン」のおでん、野菜炒め

兵庫県立芸術文化センターでコンサートを聴きました。その流れで知人の同級生がやっているということで連れて行ってくれたおでん&ピアノバーという「ピアノ・バー トップウイン」です。店先の看板は「おでんでん」です。

夏におでんですが、とりあえずの盛り合わせです。厚揚げ、大根、玉子、玉コンニャク、エノキ、糸コンニャク。薄口文化の関西人からすると、異様に黒いです。

お味は意外と薄口。でも、昆布とカツオというよりは、すじ肉なんかのエキスが浸み込んでいるようです。

ロールキャベツと子持ちコンニャクです。キャベツはトロトロになるほど、じっくりと煮込んであります。

出汁巻きです。「エッ、出し巻きのままじゃなくて、おでんですか?」と聞いてしまいました。おでんです。煮込んであります。味付けは関東風なのか、砂糖が入ったように甘いです。

知人、といっても奥さんのお友達と奥さんが頼んだベルギービールです。ヒューガルテンは小麦で作ったホワイトビールです。味見しましたが、さっぱりとした口当たりです。

わたしはグラスワインの白を。

最初にオーダーした野菜炒めが、「忘れてませんよ」と出てきました。中華でも、エスニックでもない、初めての味付けです。

ゴーヤやナスなどの野菜をオイルで炒めて、味付けはなんとポン酢。さらにエキストラバージンオイルをかけているマスターのオリジナルレシピだそうです。

初めての味です。旨いものが、続きます。

マスターは、独りであれやこれやの料理をつくります。

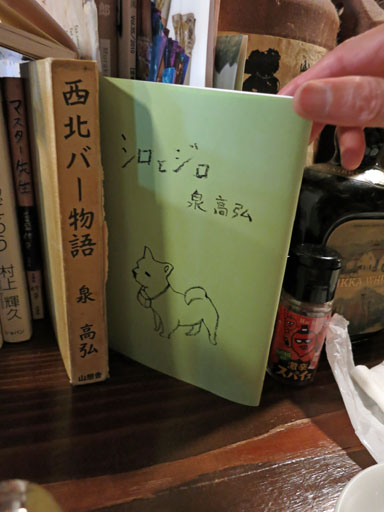

目の前に並んでいた本の著者が、マスターその人です。知人の大学時代の同級生です。

やっと手が空いたマスターが、タオルを首にかけたままスタィンウェーの前に座りました。弾き始めたのはショパンです。京都市立芸大ピアノ科卒のれっきとしたピアニストでした。

仕上げはペペロンチーノです。

ニンニクがドーンと入ってます。タカノツメも満載です。おいしくないはずがありません。

店は2階ですが、1階の「桜咲くころ」も同じ経営で、冷えたビールなど融通しあってました。

ピアノ・バー トップウイン (Piano bar TOPWIN)

0798-63-7826

西宮市甲風園1-7-10 2F

京都・桂 「中村軒」のマンゴー氷と「タリス・スコラーズ」

京都・桂の「中村軒」です。6月のお薦めは「マンゴー氷」です。麦代餅(むぎてもち)で知られる御菓子司で食べる初めての氷です。

きめ細かなかき氷が、たっぷりのマンゴーシロップをまとってます。「薄くなったらおかけください」と、追加のシロップまでついてます。トッピングは、当然ながらマンゴーの実です。

まったりとしてますが、自然な甘さです。

午後5時を過ぎていたのに、店内はいっぱい。店を出るときにも、まだ待ちの客がいました。

表に「氷」の幟が翻ってます。そのためか、いつになく子ども連れの姿が多かったです。

これまでの中村軒

中村軒

075-381-2650

京都市西京区桂浅原町61

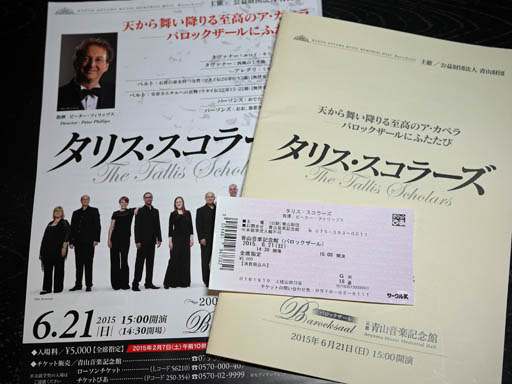

この日は、京都・上桂の「青山音楽記念館 バロックザール」でThe Tallis Scholars(タリス・スコラーズ)の「天から舞い降りる至高のア・カペラ」を聴きました。ルネサンス教会音楽の世界最高と称えられる合唱団です。

天までスーっと一直線の延びるような、混じり気もビブラートもない澄みきった音色です。

圧巻は、グレゴリオ・アレグリの「ミゼレーレ」でした。ヴァチカンのシステーナ礼拝堂の門外不出の秘曲は、一度聞いただけの14歳のモーツァルトによって暗譜され、楽譜にされたというエピソードがあるそうです。

5声-テノール単唱-4声の構成ですが、それがステージと、ホール上手最後部、それにホールの外(?)に配置され、サラウンド・システムさながらの立体的な音の厚みを演出しました。200席の室内楽ホールならではの演奏は、教会の響きを、見事に再現しているようでした。

紙管SPの製作 その9 ダンパーの改造

紙管スピーカーは、機嫌よく鳴ってます。でも、改造への意欲をかきたてられました。

使用しているタイムドメインラボ社製のプロトタイプユニットを徹底的に改造した工程を、こと細かく掲載している「先達」がおられます。プロトタイプユニットの改造を読んでしまうと、次のテーマが決まりました。ダンパーの改造です。

ダンパーというのは、ボイスコイルが巻かれた上下に動くボビンを正確な位置に保持することにあります。なぜそれを改造するかは、HPに詳しいですが、「すごく良い感じに変わりました」という言葉を信じました。

細かな細工ができるデザインカッターナイフの刃を新しくします。

ダンパーの切り取る部分を、フェルトペンでマーキングします。

ダンパーを切り取ります。

3つの梁で支えるように切り取りました。

さて、その効果です。確実に音が変わりました。高音がさらに澄み渡り、エマニュエル・パユのフルートはキラリと冴えわたります。伴奏のハープシコードも、弦をひっかく音がハッとするほど生々しいです。

HPでは、次はダンパー撤去へと過激に進みますが、わたしはこの辺りでひと段落でしょうか。