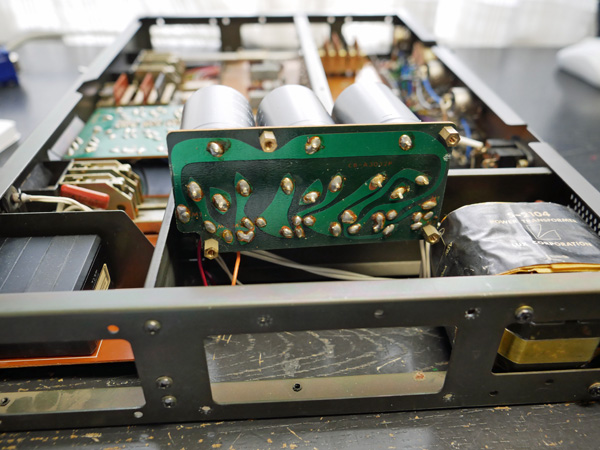

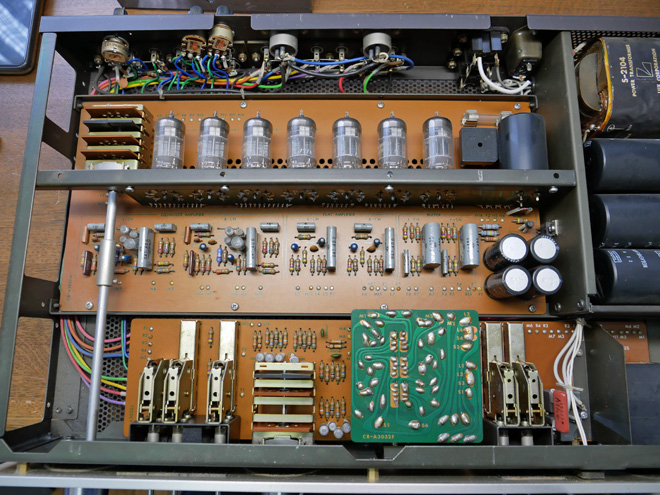

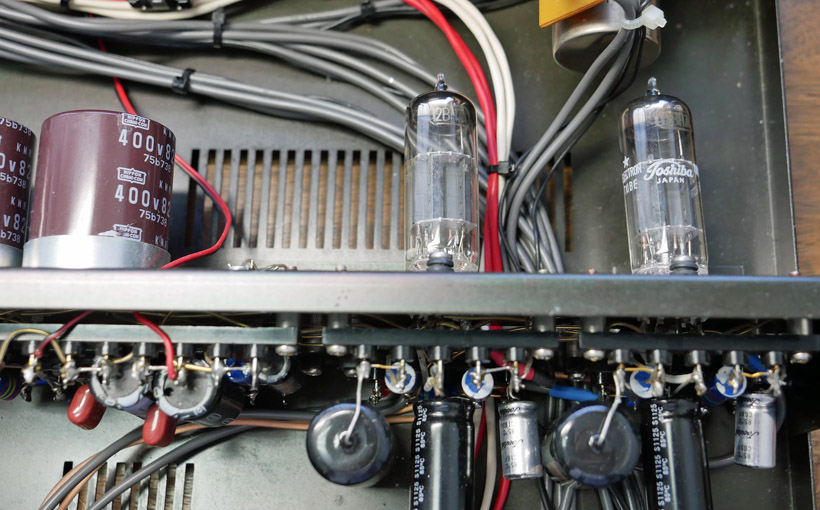

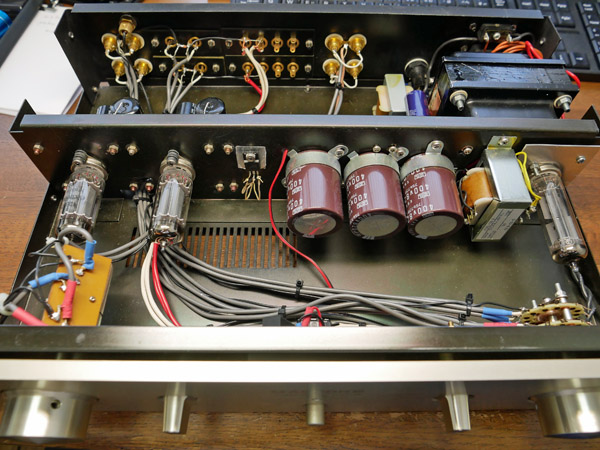

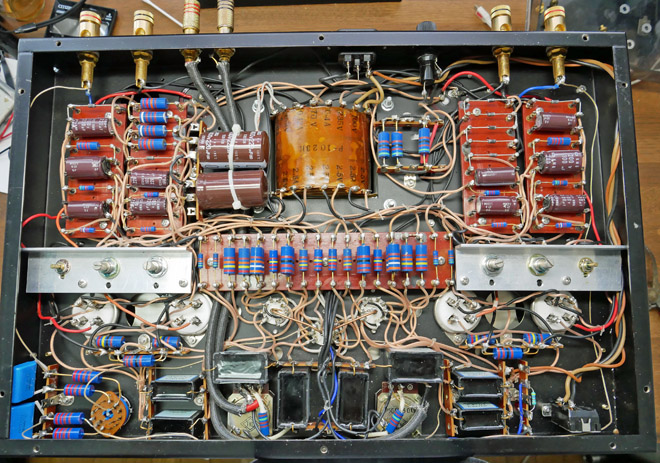

管球プリアンプ、LUXKIT A3032のリペア作業は続きます。

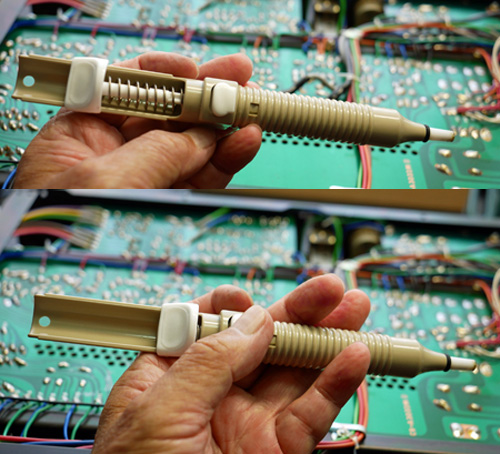

音量を調節するボリュームがスムーズに回りません。ガサガサと引っ掛かるような感じです。一番よく動かす部分だけに、気になります。取り外して分解修理しました。

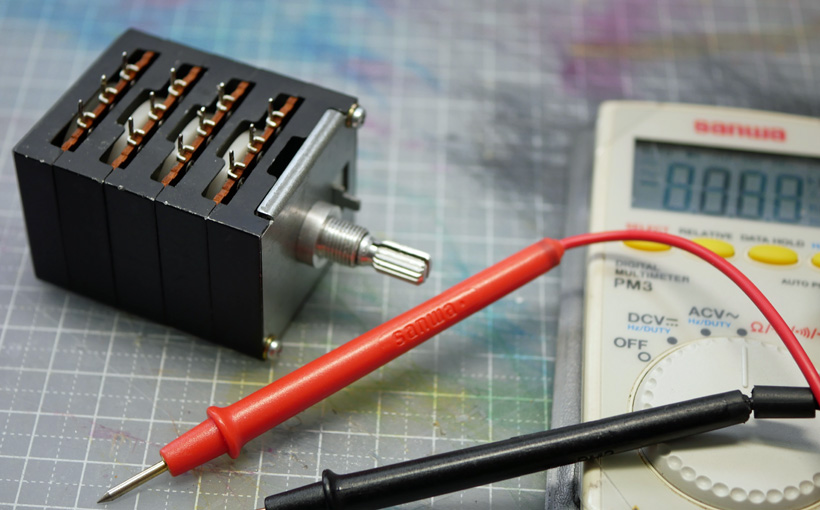

特殊な4連ボリュームが使われています。2連が使われることが多いパーツです。合計12ヵ所のハンダを吸い取ってプリント基板から外しました。

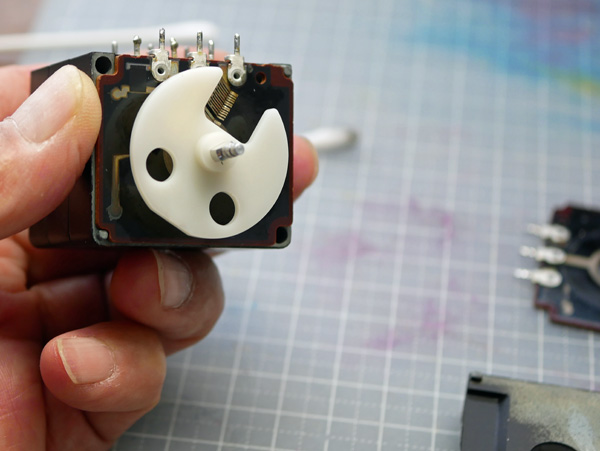

ボリュームを分解してゆきます。

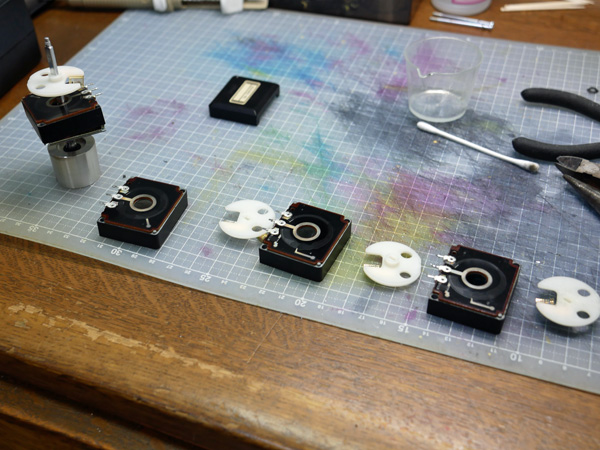

元に戻す順序を間違えないように、順に並べてゆきます。

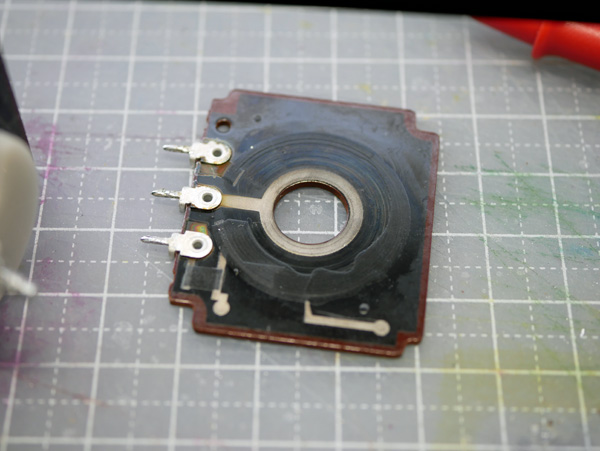

抵抗被膜で覆われたメーンのパーツです。

無水エタノールで丁寧にふき取り、接点復活剤を綿棒の先にわずかにつけて薄くコーティングしておきました。

元の状態に戻しました。回転はスムーズになってました。

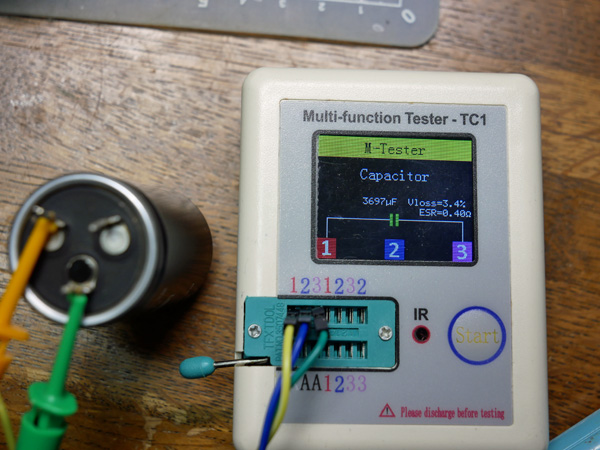

後面パネルのコネクタです。ルーターに金属ブラシをつけて磨きました。

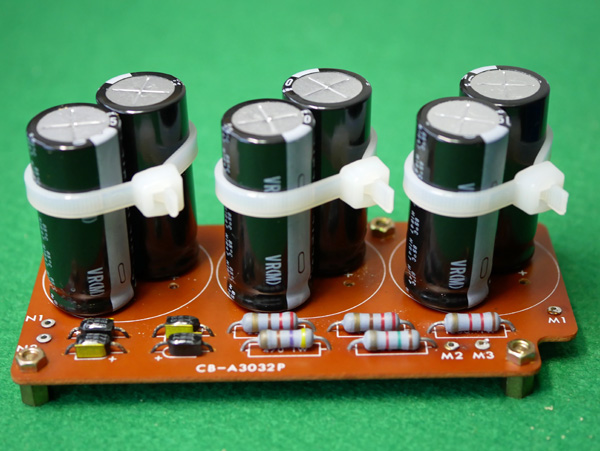

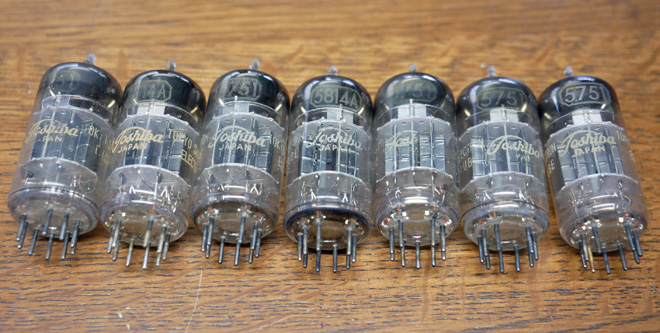

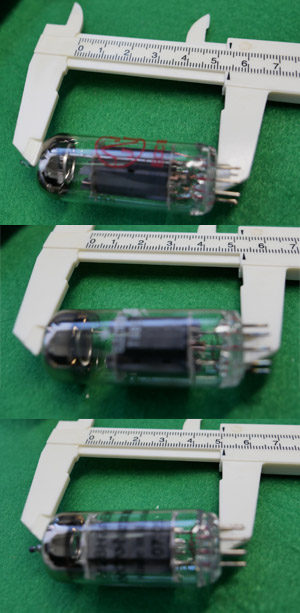

真空管の脚も磨きました。左がきれいになった脚です。

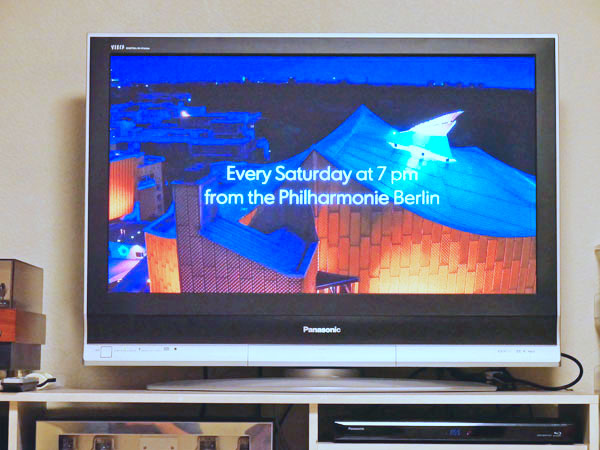

真空管を見ていて気が付きました。かつてはTOKYO SHIBAURA ELECTRICだったのです。

ジャンク箱にあった真空管のパッケージ箱です。大きく東芝とありますが、小さく東京芝浦電気と書かれています。東芝と社名変したのは1984年のことです。

わたしが務めた新聞社は、入社当時はカタカナの題字を使っていましたが、カラー化にあわせて漢字表記に戻りました。