雨も上がったようなので、カメラを肩に散歩に出かけました。

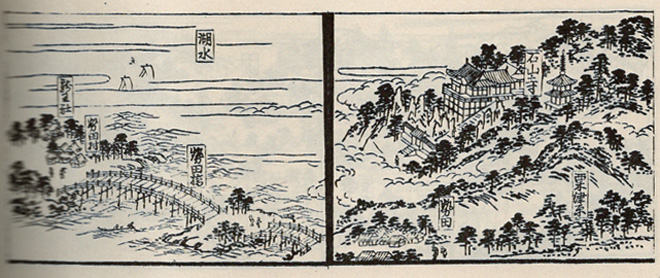

行き先は二尊院。嵯峨・小倉山の麓にあります。遅咲きの「二尊院普賢象桜」が、まだ咲いていると知ったからです。

阪急で嵐山まで270円。そこからスタートすれば、いつもとはちょっと違った「歩く人」を楽しむことができました。

枝垂れ桜が終わる4月半ば過ぎから咲き始める八重咲の桜です。

あちこちで見かけるようなった花手水です。

本堂の庭に、鹿威しの「カーン」という音が響きます。

純白のツツジです。

お地蔵さんの周りにシャガがいっぱいです。

黄色い実は、タチバナ(橘)です。酸っぱいそうです。

紅葉の老木に、セッコク(石斛)が花をつけています。

3色のセッコクもありました。

真っ赤なキリシマツツジがラインを伸ばしている「紅葉の馬場」です。

青紅葉は、日照が足りずにイマイチ鮮やかさに欠けました。

「小倉山のふもと二尊院で、千二百年の静寂と出会う。」

いただいたパンフレットに書かれていました。

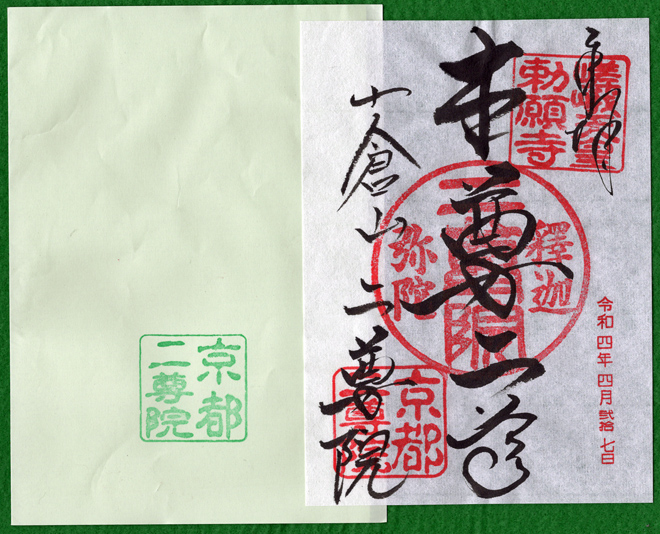

本堂には釈迦如来と阿弥陀如来の2尊が祀られています。だから二尊院です。

二尊院

京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町27

075-861-7972