憧れの3極管真空管、300Bを使ったステレオ出力アンプが、ほぼ完成しました。

パソコンの前の机での作業です。ネットラジオのRadio Swiss JAZZが、小型のモニタースピーカーから心地よく流れます。

春から部品集めを始めました。ベースにしようとヤフオクで競り落とした製作途中のアンプは、搬送事故でシャーシがグニャリと折れ曲がっていました。おかげで、一番の力仕事のシャーシ製作から始める羽目になりました。時間がかかりましたが、ヤフオクから補償金が受け取れて結果オーライでした。

最初に音出ししたときは、「ブーン」とお決まりのハム雑音が響きました。これも手直しして、実用上は問題ない程度にまで改善させることができました。

昨日は、70ウン歳の誕生日でした。自分自身へのバースデー・プレゼントとなりました。

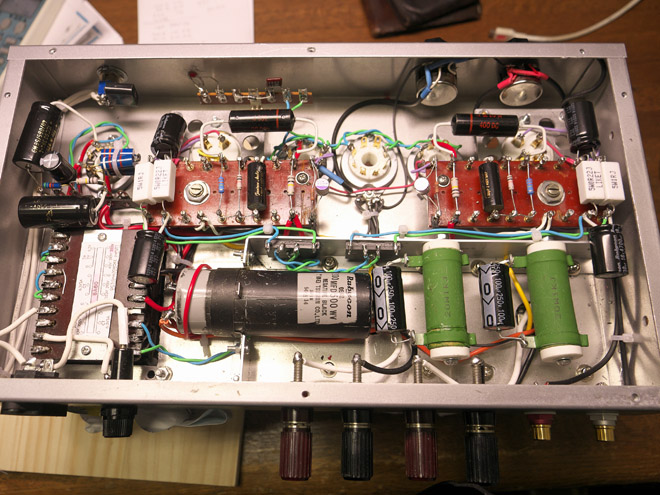

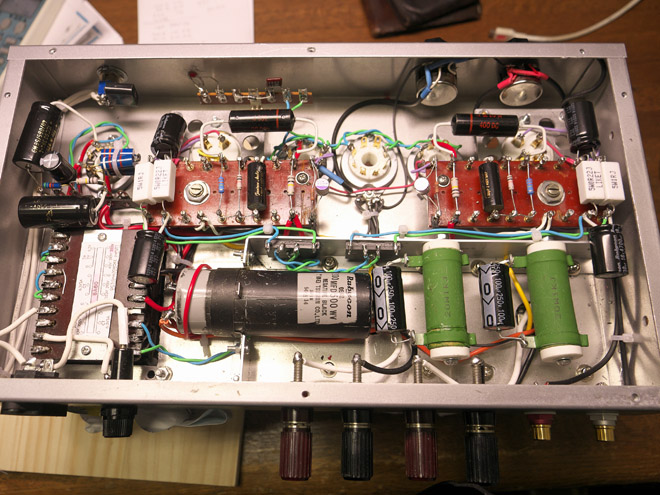

アルミ製の無加工のシャーシに穴を開け、トランスやソケットなどのパーツを取り付けました。

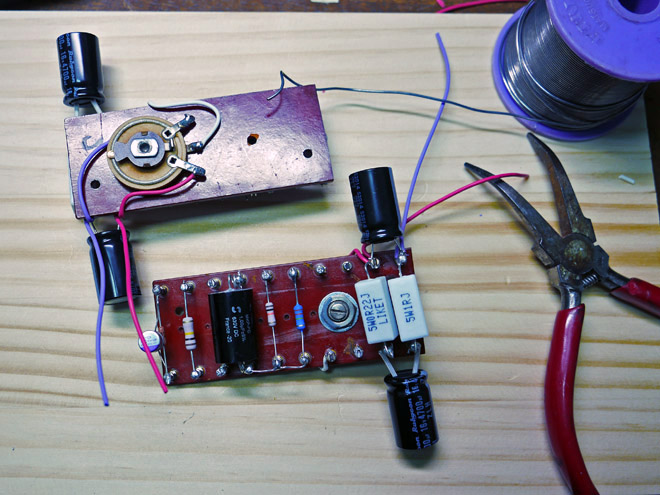

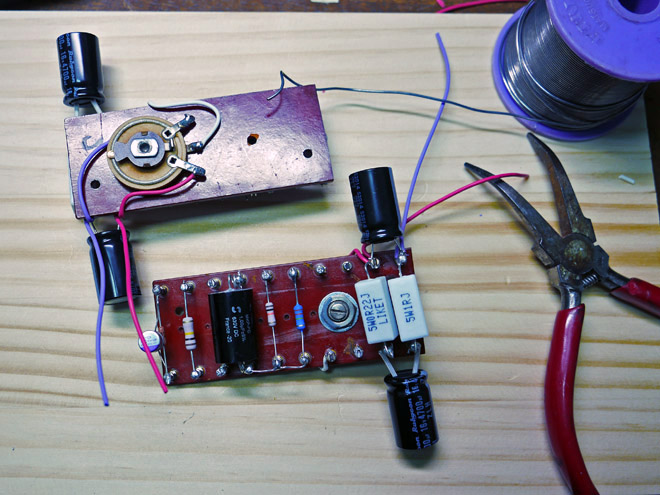

抵抗やコンデンサーの部品は、ベークライト製のラグ板に配線して、ユニット化しました。

時代物のハムバランサー(可変抵抗器)があったので使いました。昭和30~40年代のシロモノではないでしょうか。

ハンダ付けは好きな作業です。すべての配線が終わりました。

中学生の時に、真空管2球のラジオを紙箱の上に組み立てたのが最初です。以来、アマチュア無線、オーディオを通しての長い付き合いです。

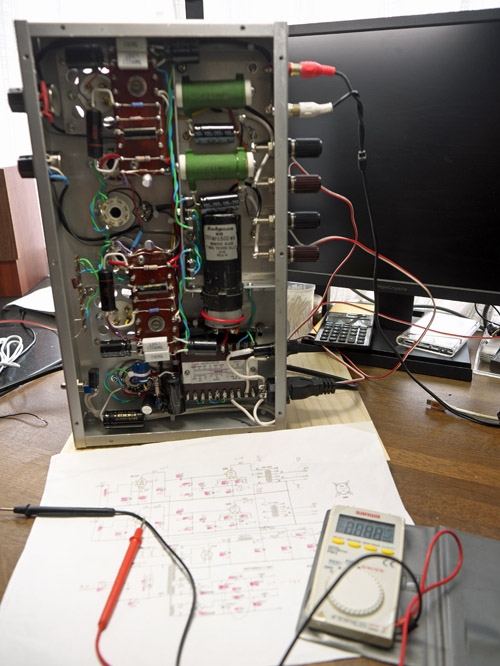

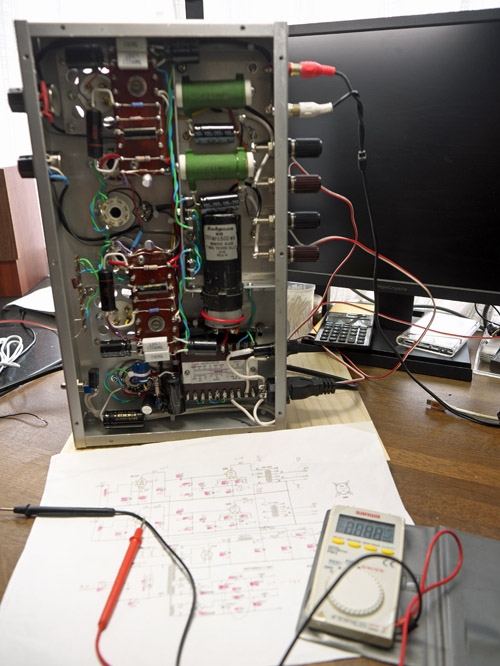

恐る恐る電源を入れましたが、異常はありません。

テスターでポイントごとの電圧を測定しました。

「ブーン」とうハム雑音が気になります。大雑把だった配線を手直ししたり、一部のパーツを追加してかなり改善させました。

リビングのオーディオ装置としてデビューしました。

LPをあれこれと聴きました。CDをあれこれと鳴らしました。

モーツァルトのディベルティメントK136が、「このレコード、こんなに音良かった」と思わず声を上げるほどでした。すっきりとしたクリアーな音です。輪郭がシャープです。

まずは大成功です。

メーンアンプの定位置は、300Bアンプにとって代わられます。

左下が、引退間近の2A3PPアンプです。

憧れの 300Bシングル・アンプの製作 その1 シャーシの加工