ベルリン・フィル・デビューした日本人指揮者の山田和樹はインタビューで、「ヤンソンス指揮のブラームス2番を聴いた」と話していました。

マリス・ヤンソンスは、わたしが初めてベルリンでベルリン・フィルを聴いた指揮者だったことは「その1」で書きました。

ブラームスの交響曲第2番は、2度目のベルリン(2014年)のサイモン・ラトル指揮でその大爆発に身を置きました。

山田のデビュー・プログラムの2曲目、武満徹の「ウォーター・ドリーミング」では、エマニュエル・パユが独奏フルートを聞かせてくれました。パユは、コンサートマスターの樫本大進についで名前を覚えた気になる奏者でした。

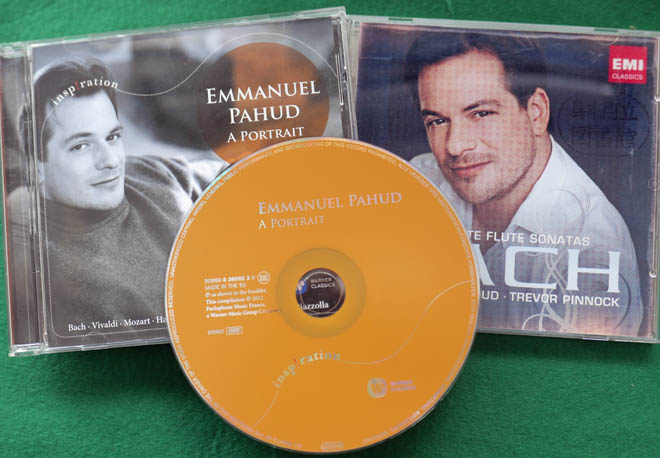

ベルリン・フィルハーモニーのショップでみやげに買ったパユのCD(左)です。

テレビ録画で見た現在のパユは、髪の毛がだいぶ後退していました。