京都西山の西国札所、善峯寺に参りました。山の中腹(標高約300m)にあり、秋の訪れもひと足早いです、

シュウメイギク(秋明菊)が、満開を迎えていました。ピンクに白と競っています。

濃いピンクの八重咲です。キク(菊)とよく似てますが、アネモネの仲間です。

どこかわびしげな表情もしています。

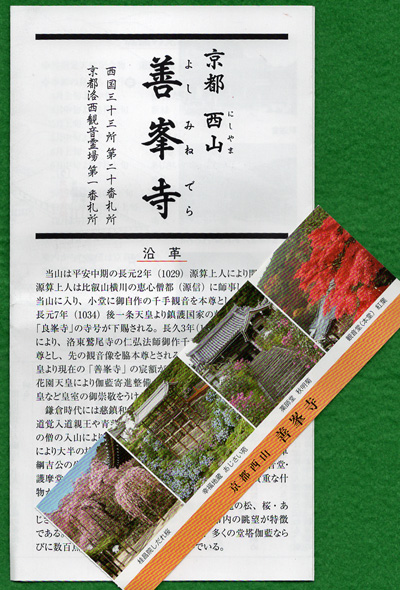

建立は平安中期の古い寺です。

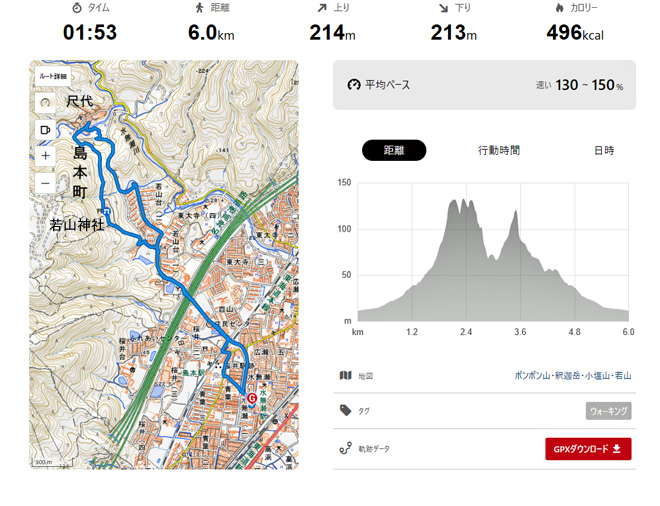

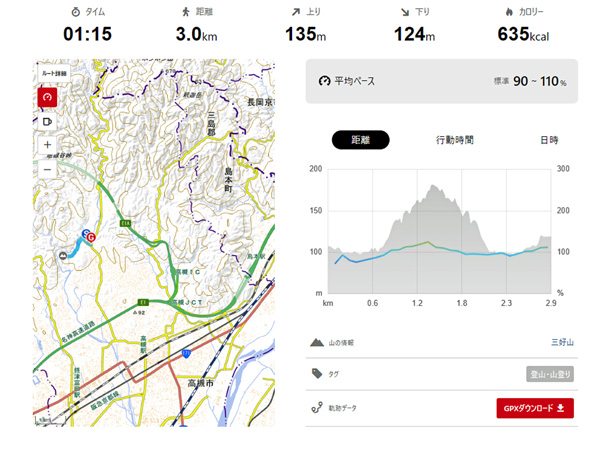

ポンポン山の東の登山口としてもよくやって来ます。きょうはカメラをザックに、クルマでした。

ムラサキシキブ(紫式部)が、紫の実を垂れています。

徳川五代将軍、綱吉の生母、桂昌院を大檀家としていました。

桂昌院建立の経堂に、桂昌院お手植えの桜が枝垂れます。

紅葉はもうすぐです。

きょうは、ほとんど参拝者がありません。間もなく西国巡礼のツアーバスもやってきて、にぎわいます。

早くも色づいた葉もありました。

京都市街の向こうに、比叡山から東山三十六峰が見渡せました。

善峯寺

075-331-0020

京都市西京区大原野小塩町1372