四国の霊峰・石鎚山に登りました。1泊旅の初日は、石鎚山の東にある瓶ヶ森をハイキングしました。愛媛・高知県境近くにある標高1897mの山です。

青空が広がりました。仲間の笑顔がはじけました。

カテゴリー: walking & climbing

唐櫃越 みすぎ山~沓掛山 本能寺への道

「本能寺の変」で、明智光秀率いる1万3000人の手兵のうち老の坂を進む本体とは離れた別動隊が越えたとされる唐櫃越(からとごえ)を歩きました。

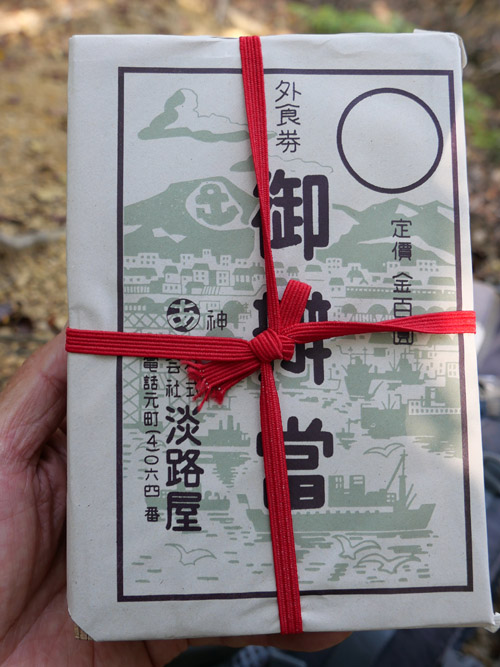

昼飯は、JR京都駅で買ってきた「むかしの驛辨當」でした。日の丸に梅干が置かれ、かまぼこ、焼き魚、隠れてますが卵焼きの幕の内の定番3種などが詰まっています。

ご飯たっぷりで、空き腹においしく収まりました。

10月14日は鉄道開業150年でした。それに合わせたキャンペーン商品です。戦後の神戸駅弁が再現されています。「定価金百円」って、安かったのか高かったのかわかりませんが、「外食券」がなかったら買えなかったのでしょう。

山専ボトルで熱湯を持ってきてみそ汁やスープをつくるのが、習わしになりました。

JR京都駅の売店です。駅弁がずらりと並んでいますが、1000円を切るリーズナブルなのは少ないです。

天王山 十方山からサントリー山へ

青空が広がりました。天王山まで山歩しました。

こっぺぱんサンド専門店「西山こっぺ堂」に寄ってBLT(ベーコン・レタス・トマト)とハムカツを買ってきました。

サントリー山で独り、かじりました。柔らかいコッペパンに、シャキシャキのレタスがおいしいです。

山専ボトルに入れてきた熱湯でコーンスープもつくりました。温かなスープがうれしいシーズンです。

【2022/10/20 09:53】

西山こっぺ堂は、阪急・西山天王山のすぐ前にあります。

ここがスタートでした。

小倉神社をお参りしていきます。

神社の横が天王山への東の登山口になります。

竹藪の中を進みます。ひんやりとしています。

「森の学舎」と看板の上がる京都西山再生プロジェクトの拠点があります。

ゆっくりと歩いて半時間ほどで稜線まで上がってきました。天王山と柳谷観音をつなぐ道です。

天王山の頂上には向かわずに、十方山へ右折します。

すぐに小倉山の頂上です。周辺がきれいに整備されていました。

そのまま尾根を歩いて十方山です。三等三角点があります。

ネット登山アプリのYAMAPの活動日記に、十方山からサントリー山までまっすぐに歩いている記録がありました。谷に下り、登り返すことになります。

少し下ると、見晴らしのよい岩の上で3人組が休憩してられました。「サントリー山へのルートってご存知ですか?」、「ここですよ」。

その岩場から急こう配で下るルートがありました。尾根は何度も歩いたことがありますが、このルートの存在には気づきませんでした。

しばらく下ると、南向きの斜面に椅子とテーブルの休憩所が作られていました。昼飯には絶好のポイントでしたが、ちょっと早すぎました。

階段状の急こう配を、スリップしないように気を付けながら下りました。

谷底まで下ってきました。しっかりと整備された道で、迷うようなことはありませんでした。

小さな流れを渡りました。

登りは、下りほどの急こう配ではありませんでした。サントリー山からつながる尾根の「C5」ポイントに出てきました。

【11:40】

サントリー山に到着です。この山名も、今やすっかりと定着したようです。

初めて見るプレートが取り付けられていました。

ここで昼飯にしました。

下りはサントリーロードと名付けられた何度も歩いたルートを一気に下りました。

椎尾神社からサントリー山崎蒸溜所を抜けて、そのまま水無瀬の自宅まで歩きました。

甲州・清里 清泉寮の朝

清里のプチホテルに泊まりました。朝は早く目覚めたので、ご来光を見ようと清泉寮に行きました。

富士山は、残念ながら雲に覆われたままでした。

日の出の時間(午前5時52分)になると、右手の南アルプスが赤く染まりました。モルゲンロートでした。左が日本第2の高峰・北岳、右は甲斐駒ヶ岳です。

日本百名山の金峰山の左から太陽が顔を見せるはずでした。赤く染まりましたが、そこまででした。

富士山の雲は、いつまでたっても垂れこめたままでした。

北岳の上に、秋の雲が広がりました。

【追加画像】

ホテルをチェックアウトしてもう一度、清泉寮に戻りました。中腹に雲をまといながらも、富士山がその頂を見せてくれました。やはり「富士は日本一の山」でした。

信州 白駒の池の紅葉

東山三十六峰 その6 如意ヶ岳から大文字山

ふとん着て寝たる姿や東山-と詠まれた東山三十六峰を巡るウォーキングです。

顔のあたりでしょうか。京都五山の送り火の大文字があることからすぐに目につくのが大文字山です。きょうも山頂は、ハイカーらでにぎわってました。その奥の主峰、如意ヶ岳が第11峰です。

びわ湖側のJR大津京から長等山、如意ヶ岳、大文字山と歩き、第14峰の善気山、第10峰の月待山を巡って銀閣寺に降りました。

秋の花には出会えませんでしたが、秋の空気を存分に吸い込むことができました。

長等山から見下ろすびわ湖です。遠くに伊吹山が霞んでいました。

如意ヶ岳近くの管理道路です。みごとに秋の空でした。

小さく「10」と書かれている月待山です。東山三十六峰の唯一の証でした。

続きを読む 東山三十六峰 その6 如意ヶ岳から大文字山

摂津峡から阿武山へ低山巡り

天気は回復傾向のようでした。新しいカメラ、LUMIX LX100M2をもって山歩に出かけました。

高槻北部の摂津峡から阿武山への低山巡りです。期待に反して太陽は顔を見せず、肌寒さする感じるほどでした。

阿武山の頂上で、弁当をいただきました。保温ボトルの湯でつくった温かいみそ汁がうまかったです。

白滝が流れ落ちます。もはや冷たそうです。

紅葉するのはまだ先です。

水尾フジバカマ鑑賞会 アサギマダラと戯れる

愛宕山の西山麓に水尾はあります。柚子の郷として知られます。ここにフジバカマ園があり、きょう1日から秋の風物詩の鑑賞会が始まりました。カメラを背負って出かけました。

お目当ては、フジバカマに誘われて旅するチョウ、アサギマダラの方です。

蜜を吸っては隣の花へと、飛び交っていました。大きなカメラの放列でした。カシャカシャとシャッターの音が響きます。でも、わたしの小さなカメラと腕では、この程度が精一杯でした。

近くにとまって蜜を吸うアサギマダラは、格好の標的です。

時おり、羽根をいっぱいに広げます。

ちょっと薄いですが、浅葱色(あさぎいろ)が混じるからアサギマダラです。

新選組のトレードマークが、鮮やかな浅葱色のだんだら文様の羽織でした。

ヒョウモンチョウも飛んできますが、かわいそうに見向きもされません。

一面がフジバカマで覆われています。

昼前になり気温が上がると、アサギマダラは飛んでこなくなりました。それにつれて大勢の鑑賞客もいなくなりました。

名産の柚子は、まだ青いです。

いつもは山間の静かな集落です。

柚子風呂に入ってみたかったです。

向こうが愛宕山です。

鑑賞会の期間中(6日まで)は、自治会のマイクロバスがピストン運行しています。250円でJR保津峡から水尾までを10分ほどで運んでくれます。行きはわたしも利用しました。

鑑賞会といっても時間内は出入り自由で、無料です。

帰りは1時間ほどの道を歩きました。途中に、カリガネソウ(雁金草)が咲いているポイントがあることを知っていたからです。

ホカケソウ(帆掛草)とも呼ばれます。納得の格好をしています。

JR保津峡まで歩き、京都で乗り換えて帰宅しました。

東山三十六峰 その5 秋海棠咲く稲荷山ほか2座

東山三十六峰の南の端、第36峰の稲荷山(232m)に登りました。小さなころから何回も登った山です。

南の谷にシュウカイドウ(秋海棠)が咲き乱れていました。薄いピンクと表現すればよいのでしょうか。

松尾芭蕉はこう表現してました。

秋海棠 西瓜の色に 咲きにけり

スイカってこんな色、という気もしますが。それはさておき、秋海棠は秋の季語です。

黄色い雄しべが飛び出しています。

つぼみ三姉妹です。

水平の小さな2枚が花弁、上下の2枚はガクです。

花言葉の「片思い」は、ハート形の葉の片方が大きくなるところからといわれます。そうとは知らず、葉は写してませんでした。

ここから先は、山歩きのちょっとマニアックな話となります。

続きを読む 東山三十六峰 その5 秋海棠咲く稲荷山ほか2座

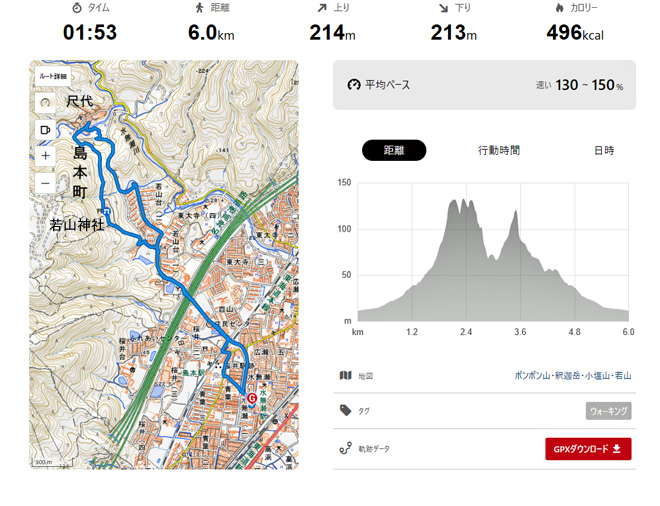

若山神社から尺代まで 野辺の花々

秋空が広がりました。カメラだけをもって出かけました。

若山神社は、大宝元(701)年に行基が文武天皇の勅命を受けて勧請したものとされています。わが家から歩いて40分ほど。適度な登りもあって、快適な散歩コースです。

尺代という集落に降りました。いつもきれいに祀られいるお地蔵さんが、きょうは日差しを浴びて一段と輝いていました。

道端にしゃがみこんでは、小さな花にレンズを向けました。小さい順に並べました。

ひょろりと長く伸びた穂の先端が真っ赤です。

こちらは真っ白です。

ヤブミョウガが実をつけています。

アレチヌスビトハギ(荒地盗人萩)は、愛敬のある顔(?)をしてます。

ツユクサ(露草)は、あちこちに咲いていまう。

シラハギ(白萩)が清楚に咲いています。

サフランモドキですかね。歩道の植え込みにいくつも咲いていました。

黄色いマンジュシャゲです。お彼岸ですが、連日のブログ・アップです。

若山神社が赤く色づくのは、まだ先のようです。

山に囲まれた尺代の空です。