白い雪が残る師走の京都を歩き回りました。放し飼いにされている動物を追って四条通りから路地へ-。

詳しくはHP版「師走の京都 洛中サファリ」をご覧ください。

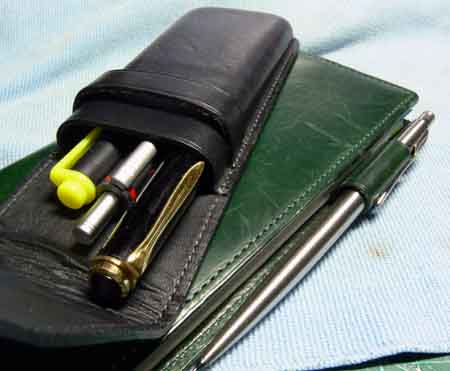

わたしの筆記具です。常用しているのはペンケースに入れてる万年筆と3色ペン、蛍光マーカーの3本。それに手帳(中身は「新・「超」整理手帳」)にはさんでいるシャープペンシルです。

それぞれ2本づつ持ってます。

一番よく使うのは、シャープペンシルです。写真上の2本ですが、一番上のはスーツの内ポケットに挿してます。2本目は、革製の手帳ケースを手入れたとき、それにあう太さのを購入しました。

ペリカンM400も2本です。

よく見ると、ペン先のデザインが違います。右の全面金色のがオリジナルです。左はペン先だけ、現在も売られている「スーベリンM400」のものと交換しています。

Rotringの3色ペンは、アルミ削りだしの握るとちょっと冷たいシャープなデザインで気に入ってます。黒、赤のボールペンとシャープペンシルが出ます。黒い軸のは、シャープペンシルに芯がつまって使用不能となってます。新たに入手したのとを比べると、ペンを収納する機構が変わってます。クリップの黒い部分を押さえるのが旧式。新式は、シーソー式になったクリップの上部を押さえます。

FZ30のレンズにつけて、望遠距離を伸ばすテレコンバーターを入手しました。ネットで調べたら評価の安定していたオリンパスの「TCON-17」です。口径が55ミリでFZ30と同じです。アダプターなしで装着できます。

これをつけると420×1.7で714ミリ相当の超望遠となります。本体に手ブレ防止機構がついてますが、こんなレンズが三脚なしで使えるのかと半信半疑で練習に行きました。

京都・鴨川は雪が舞ってました。四条大橋から川原に降りてレンズを構えました。

パタパタと飛び立った「鳥」(名前はこれから勉強します)が、料亭2階の屋根にとまりました。

P1010742.JPG

メーカー : Panasonic

モデル : DMC-FZ30

撮影日時 : 2005/12/18 13:47:21

撮影モード : プログラムAE

ホワイトバランス : AUTO

ホワイトバランス微調整 : 0

ISO感度 : 80

シャッタースピード : 1/80秒

絞り : F4.0

測光モード : 評価測光

露出補正 : 0.0EV

画素数 : 3264 x 2448 (4:3 8M)

クオリティ : ファイン

フラッシュ : 発光禁止

フラッシュ発光量調整 : 0.0EV

焦点距離(35mm換算) : 420mm

デジタルズーム : 0.0

コントラスト : 標準

シャープネス : 標準

彩度 : 標準

ノイズリダクション : 標準

カラーエフェクト : OFF

AFモード : 1点高速AF

AF連続動作 : OFF

連写 : OFF

手ぶれ補正 : MODE1

セルフタイマー : OFF

撮影データはこんな具合です。焦点距離は420ミリとなってますが、これにテレコンバーターの×1.7が加算されます。

このカットは、トリミングをしてません。

オートフォーカスをoffにして、手でピントを合わせました。

飛んでいる鳥は、わたしの腕では撮れません。

せいぜいこの程度です。団栗橋(四条大橋のひとつ下の橋)の上でエサをまいている人がいるようです。

こんな場所で小一時間、カメラを握ってました。夏になるとペアがズラリと座る「鴨川等間隔の法則」で有名なところですが、今は一組もいません。

向かいが顔見世興行が行われている南座です。左側の古いビルの3階(?)にはロシア料理の「キエフ」があります。昔は加藤登紀子の父が経営してましたが、最近は行ってません。ああ冷えた、あそこでウオッカをぶち込みたい体です。

今月の料理教室は「本格中華でおもてなし」でした。

手前の大皿は、「甘えびの香味炒め」と「丸鶏のはすの葉包み焼き」です。左上は「酸辣湯(サンラータン)」、右上は「やわらか青菜のにんにくソース」、上は「はすの実入り胡麻しるこ」です。

メーンの鶏は、丸ごと1羽を使います。お腹に干しエビや甘栗を混ぜたもち米を詰めて、はすの葉に包んで1時間ほどオーブンで焼きました。

はすの香りが移って、中華風です。

家で復習するには、はすの葉の入手がたいへんだと思っていたら、教室できっちり売ってました。1枚80円です。二つ折りにして乾燥してあるので、使うときはこれに水をかけて戻します。

Pelikano junior が早くも2本になりました。今度はグリーンです。

なんと税込み1134円です。黄色は本体1200円、税込み1260円だったのに。この値札を見て、「安い!」とレジにもっていきました。まあ、娘にプレゼントするかと。

京都・八幡市にこの秋、オープンした「MUSASHI」に行きました。1階は食品スーパーとホームセンター。斜行エスカレーターで2階に上がると、リビング用品と、文具の「アーク・オアシス・デザイン」が入ってます。とにかくその広さと品揃えの豊富さに圧倒されました。

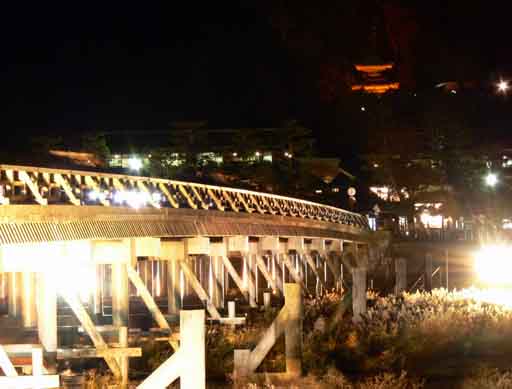

京都・嵐山花灯路-2005

気になってました。先週末から迷ってました。「行くか、でも寒そう」。

きょうも6時を過ぎてから、「やっぱり行ってくる」と車で出かけました。

車を道路脇にとめて、最初のカット。これで満足して帰るつもりでした。

せっかくここまで来たからと、700円ナリの駐車場に車をとめました。

マフラーを首にグルグル巻きにして、毛糸の帽子をかぶり、ポケットにはホッカイロ。用意万端のはずですが、手が冷たい。手袋を忘れました。

渡月橋の向こうの塔は、十三参りの虚空蔵さん(法輪寺)でしょう。

水上舞台―王朝絵巻と幽玄の世界

まさに幽玄の世界です。

川面の上の船は絶えず動いています。画像を固定するのは至難のワザです。

すっかり色あせた紅葉の向こうに、満月に近いお月さんが。

「人力車、乗っていきませんか」

地上では、ここぞ商売のかけ声が飛び交っています。

野々宮や二尊院あたりの竹林のライトアップも見たかったのですが、独りでは体も冷たくなって、ここまでとしました。

Pelikan の万年筆 Pelikano junior です。子どもにペンの握り方を教えるために開発されたそうです。グリップの部分が、指にぴったりくるようにデザインされています。ドイツにも「お習字」の時間というのがあるようです。

昼休みに隣のビルにある「丸善」を散歩していて見つけました。なにせ1260円です。ペリカンの名前にひかれて買いました。話のタネにでもなればというほどだったのに、これがすごい。鉄ペンとは思えないなめらかな書き味です。ロイヤルブルーのインクもさわやかです。

ネットで調べてみると、知るひとぞ知るグッズだったようです。

ペンの根本に刻まれた「A」は、Schreibanfanger つまり筆記の anfanger=beginner の頭文字だそうです。

長さを比較してみました。

手前から2番目は、この秋、話題になった「ミニ檸檬」です。これの現在の所有者は娘です。3番目も娘の「無印良品」製(1000円)です。

「Pelikano が欲しかったけど、銀座の伊東屋でしか売ってないと思ってた。ネットで買うのが面倒で無印で我慢したのに。いいなあ~」

一番向こうは、愛用の「Pelikan M400」です。長さは Pelikano とほぼ同じでした。

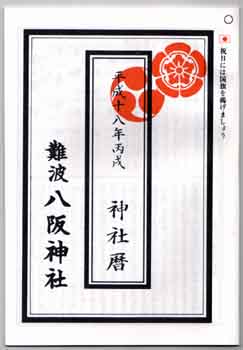

わが社はこの夏、なんば(浪速区湊町2)に引っ越しました。新しい地の氏神さまが「難波八阪神社」です。地鎮祭から上棟式…とお世話になりました。

わが職場では毎年頭、北摂工場近くの天満宮にお参りしてましたが、来年はこちらに参詣することにさせていただきました。それに先駆けて、様子をうかがってきました。さすがに会社が多い土地柄です。「4日は仕事始めでお参りしていだくかたが多くて」と、15分刻みのご祈祷予約はすでに一杯でした。

難波八阪神社の由緒は古く、「御三条天皇の御代、延久の頃には既に祇園牛頭天王(ごずてんのう)を勧請せる古社として世に聞こえたり」(御由緒より)という。

この神社には、ちょっとびっくりする日本一の獅子舞台があります。「昭和49年にできたので、もうだいぶたってますが」と宮司さん。

難波八阪神社に行きました。会社から10分ほどです。大鳥居の横にあったのが「そばよし 元町本店」です。

京都・大幸寺秘伝の「胡麻きりそば」が自慢のようです。

セイロがおいしそうだったので「ミニ石狩セイロセット」(1000円)を頼みました。鮭とジャガイモがのった熱々のセイロごはんがついてきました。ミニてんぷらそばももちろんおいしかったですが、その味を賞味するには選択を誤ったようです。前に座った男性は、メニューも見ずに「ざる」を頼んでました。うーん、負けた!!

元町本店の店舗は、左側の蔵の部分も客室になってます。奥行きもあり、かなりの人数が入れそうです。結構にぎわったました。

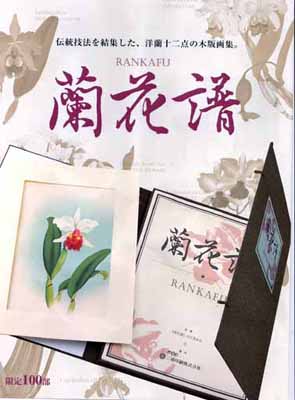

「大山崎山荘」(アサヒビール大山崎山荘美術館、京都・大山崎町)に「蘭花譜(らんかふ)」が展示されてました。

「これが加賀正太郎の蘭花譜か」と、その美しさに見とれ、カメラを構えました。影が映り込んでいて、あまり出来はよくありません。

山荘の2階に上がる踊り場には印象的なステンドグラスがはめられています。その上の壁に、「蘭花譜」は飾られていました。2階に上がると、説明文もありました。

「蘭花譜」のパンフレットです。要約しますと-

大山崎山荘を建てた実業家、加賀正太郎(明治21-昭和29)は、欧州歴訪で洋蘭と出会う。その美しさに感銘し、帰国後、大山崎山荘を建築、そこで洋蘭の栽培を始める。苦労のすえ、栽培のみならず交配による品種改良に没頭し学名に「Yamazaki」とつく新品種を次々に誕生させた。その花の姿を後生に残すため、優良種104種を絵師・池田瑞月、彫師・大倉半兵衛、摺師・大岩雅堂によって手刷り木版画にしたのが版画集が「蘭花譜」だ。昭和21年に300部限定で刊行された。

なぜ製本されずに、箱にはいったままになっていたか? そんなストーリーについては、かつてテレビ番組で見たことがあります。

新たに発見された木版12点(版木にすると1点あたり9枚から21枚)から時代を経て再び刷られた「蘭花譜」は、100部限定で57万7500円だそうです。