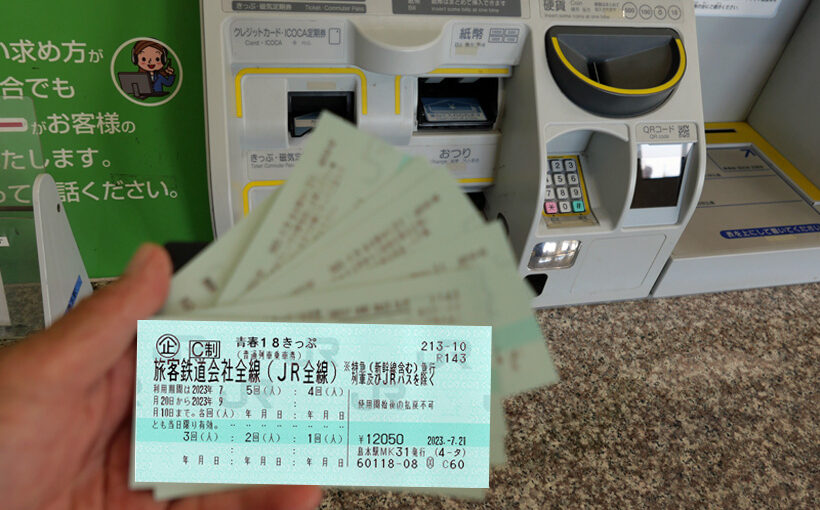

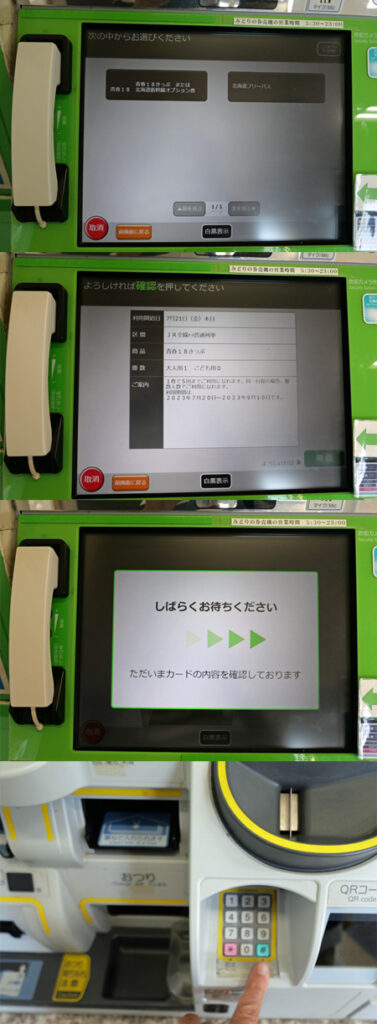

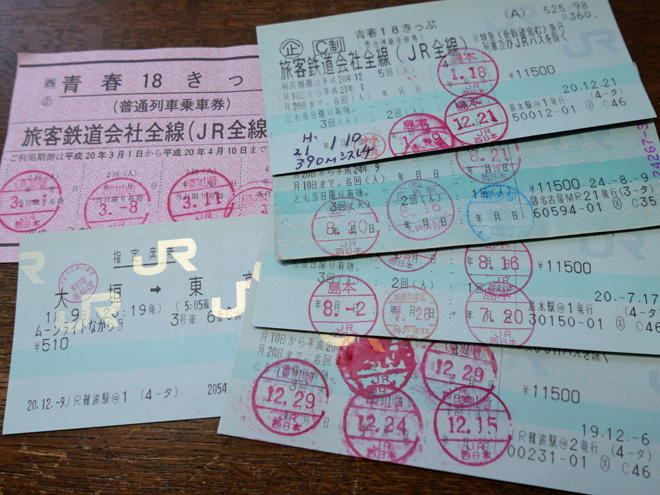

「青春18きっぷ」でやって来た岡山・宇野です。カンカン照りでした。

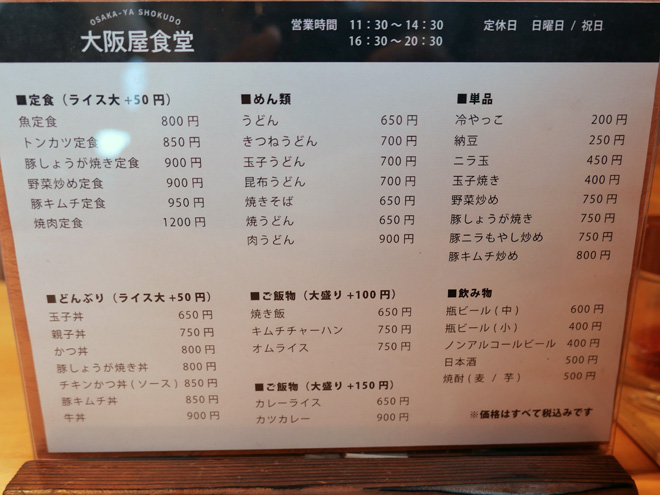

昼飯は、「ブラタマノ 宇野港てくてくマップ」に1番で紹介されていた「大阪屋」です。

「魚定食」(800円)の鯖煮は、テカテカに光ってました。ということは、甘くて濃い味付けでした。

魚は、カウンターに並んだのから一品を選びます。どれもうまそうでした。

みそ汁に玉子が浮かんでいました。

名物らしく、「かつ丼に玉子入り」と注文しているい常連もいました。

わたしはこちらも。

宇野は漁港ではないので、魚で食べさせる店ではなかったようです。何でもありです。工場のユニフォーム姿や高校生まで、地元に愛されている食堂でした。

昭和23年創業と、わたしより1歳年上です。周囲は空き地になって、孤塁を守っています。

大阪屋

0863-21-4026

岡山県玉野市築港2-3-20

帰りの電車に乗り疲れて姫路で途中下車しました。改札を出たすぐ横の「播州うまいもの処」で目に止まりました。

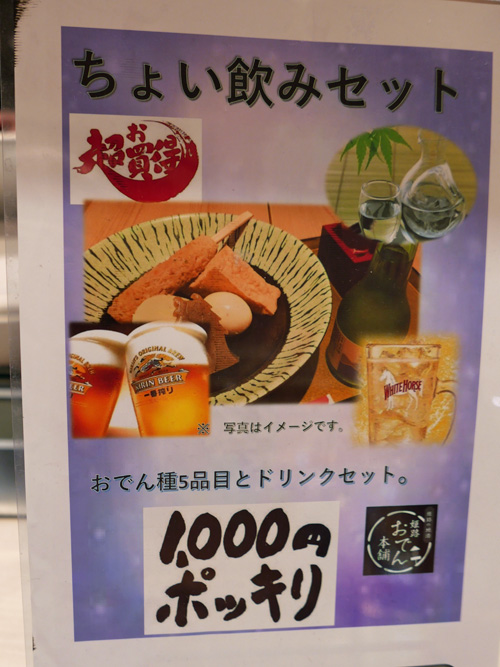

実は過去の青春18でも来ています。姫路おでんの「ちょい飲みセット」(1000円)です。

おでん5種とまたもビールのセレクトです。

薄味のおでんは、生姜醤油につけていただきます。

出汁の薄さを写そうとレンズを向けて、コンニャクが姫路城に型抜きされていることに気づきました。

お隣は「玉子焼き」の店でした。何だろうと不思議でしたが、明石焼きのことでした。

姫路の地酒と姫路おでん本舗

姫路市豆腐町222 ピオレ姫路おみやげ館うまいもん処