2006/02/19

東海道五十三次を歩くというには、ちょっとおこがましいです。

でも、お江戸日本橋から上ってきているSクンにゴールを教えてあげるために、三条通を歩きました。

京都・岡崎の京都市美術館です。ここがスタートです。

京都市美術館は、昭和8年11月、東京都美術館に次ぐ日本で二番目の大規模公立美術館として設立されました。設立の機縁となったのは、昭和3年に京都で挙行された天皇即位の大典であり、その記念事業として、関西の財界はもとより多数の市民の協力を得て「大礼記念京都美術館」との名称で開設されました。

京都市美術館のHPの説明です。これでプレートの削られた部分が解明できました。

ここにやってきた目的でした。

明治42年、武田五一の設計で誕生した「京都府立京都図書館」、現在は京都府立図書館です。建て直されたが、壁面が保存されています。

昭和4年に造られた平安神宮の大鳥居です。

明神形・鉄筋コンクリート造・丹塗

高さ24.2m・柱真真18.2m・柱直径3.63m・笠木長さ33m

鳥居の礎石のプレートです。

疎水に架かる橋の擬宝珠。「市民歓呼」と平安神宮竣工の喜びが記されています。日付は明治28年。平安遷都1100年祭紀念殿(社殿)ができた同じ年です。

陶芸家の富本憲吉の揮毫になる「平安殿」。和菓子の名前ですが。

現在も入居者がある「アパート ガーデン」。

神宮道から右折して三条通を西に向かいました。

絵に描いたような商店。ちょっと「高貴」な雰囲気もただよっているような。

昆布問屋です。

防犯装置に守られたお地蔵さん。

白川との角にあるから「かどや」です。よくわかります。

ボリューム満点の「らーめん」の味は、よくわかりません。

白川にかかる橋の表裏です。

「エレベータ」を製作しているらしいです。どんなエレベーターなんでしょうね、隊長?

漆です。見ればわかります。

「時代を超越した商店街」で紹介した商店街です。

電話番号とともに振替口座なんかも書いていたのですね。

きれいな看板です。

おなじみのマックです。でもこの色、ちょっとヘン!!

いや、京都市内ではこれで正解です。あまりけばけばしい色彩は規制されていて、マックもちょっと地味な茶色になってます。

こんな教室もあります。何を習うって? そりゃ、ローマ字でしょう。

「千鳥酢」の村山醸酢の本社です。いつも使ってます。

「轆轤」なんて難しい字はかいてありません。

鍾馗さんを見つけました。

出張専門の「辻留」です。茶席でないと食べられません。

張り紙には「京風味の おいしいもろみ あります」とあります。

路地です。「三条大橋東二ノ七四」の表札がかかっています。

「牛豚」じゃない、「牛豚肉」です。「ヨタ」じゃない、「キヨタ」です。

三条大橋が近づきました。はるかお江戸をしのぶのでしょうか。

お隣は「加茂川寿し」です。でもどんなすし?

ついでながら、出町柳で高野川と合流する以前を賀茂川、そこから下流を鴨川と使い分けます。加茂川という表記もあって、加茂川中学という学校があります。その近くにあるのは上鴨警察署ですが。

御所に向かって頭をたれる高山彦九郎です。

三条大橋に着きました。

東海道五十三次のゴールです。Sクンがここにやってくるのはいつの日か?

池田屋騒動のおりの刃傷の跡が残っています。

弥次さん、喜多さんも上洛を果たしてほっとしています。

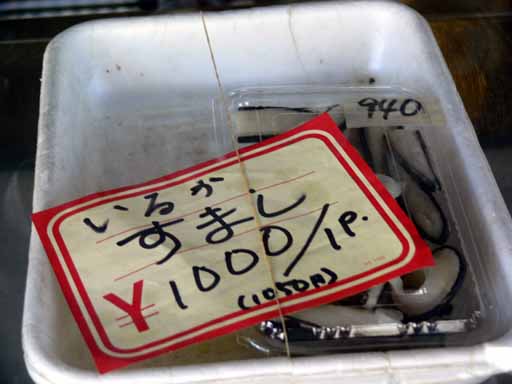

京名物の五色豆です。

ここの屋号は知りませんが、いろんな箒や刷毛を売っている有名な店です。

佐久間象山、大村益次郎の遭難の碑が高瀬川沿いに建っています。

「有職」です。「京人形司」です。

三条から一本南の通りに坂本龍馬が住んでました。「酢屋」という同じ名前で資料館もあります。

はるか昔ですが、学生時代には河原町三条のバス停からこの道を通って京阪三条まで行ってました。

「天下御免 切捨料理」とは、また物騒な。

高瀬川沿いにちょっと下ったところにあります。本日は休みですが、ランプのシェードなど素敵な商品を並べてます。でも、高い!!

河原町に面した有名な喫茶店です。

三条も河原町を越えると、たんなるけばけばしい繁華街でおもしろくありません。

寺町の角にある肉の「三嶋亭」で終わりにしました。

三条堺町のイノダコーヒー(本店より、こちらの楕円形のカウンターが好きです)はまたの機会にします。

>