京都の「たぬき」です。昨日、奈良で吉野葛を買ったばかりです。さっそくの登場です。

大阪で「たぬき」といえば、きつねそば、つまりは揚げがのったそばのことです。ところが、京都ではあんかけのうどんです。刻んだ揚げと九条ネギがトッピングされています。薬味は七味ではなく、おろし生姜です。たっぷりとのせます。

寒い日でも、これを食べると体がホカホカと暖まります。

昆布、かつお、イリコをボトルに入れて冷蔵庫に常備している出汁を使いました。これさえあれば後は簡単です。

自分の手だけは足らず(?)、奥さまの応援を得ました。

冷凍のうどんと、味付けして冷凍してある揚げを使いました。もちろん主役は吉野葛です。

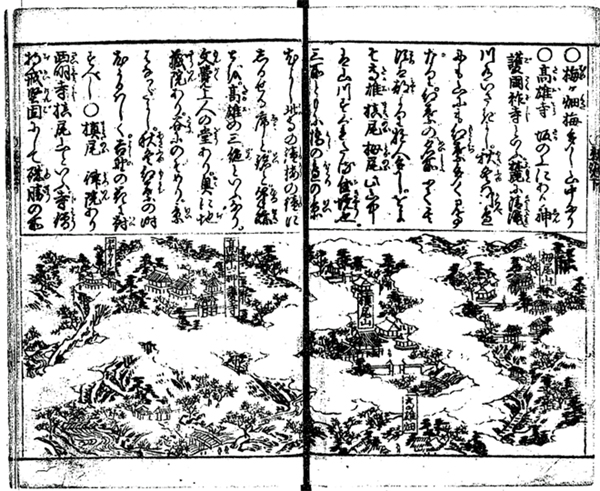

「大和国大宇陀町 森野藤助謹製」、「大日本葛粉製造元祖 創業四百五十年」と書かれています。

森野吉野葛本舗

0745-83-0002

奈良県宇陀市大宇陀上新1880