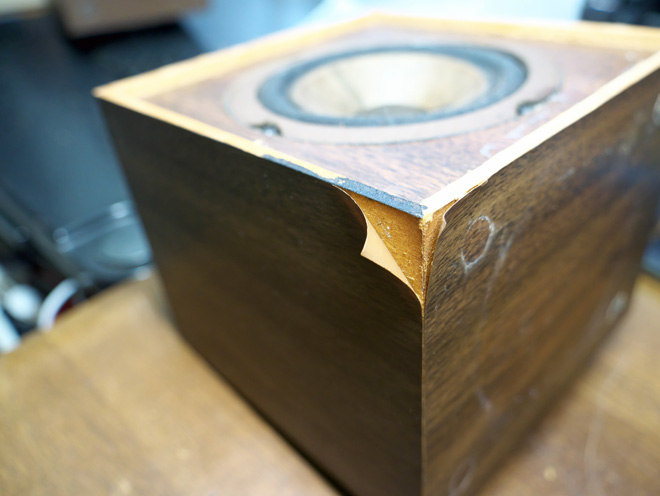

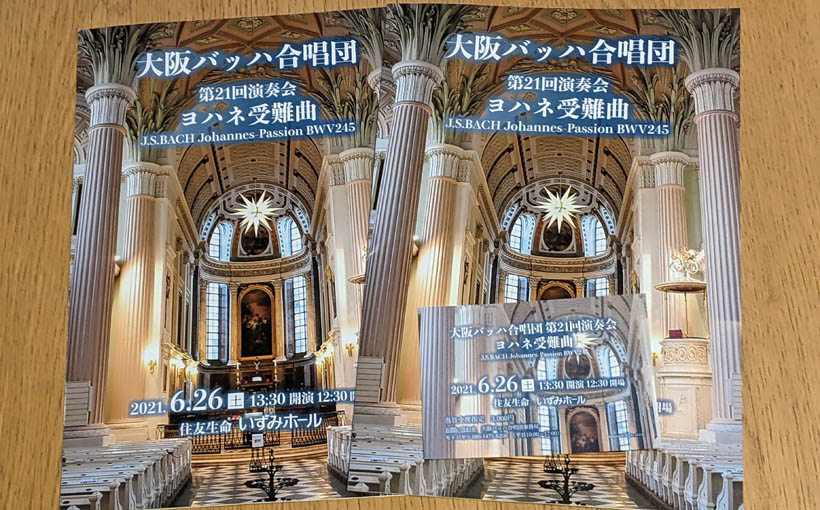

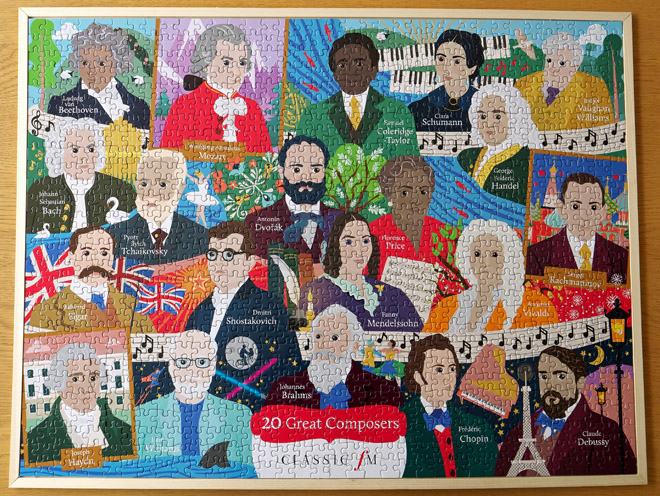

AURATONE(オーラトーン)5C Super Sound Cube という小型スピーカーをヤフオクで落札しました。

1970~80年代のレコーディング・スタジオに必ずといっていいほど置かれていたモニター・スピーカーです。

根強い人気があり、中古でもそこそこの値がついています。このスピーカーは、サランネットの辺りがオリジナルではなさそうなのが不人気だったのか、競り合う相手はなく一発落札でした。

米・カリフォルニアで生産されています。JBLやアルティックと同じウェストコーストの音がするはずです。

正規輸入品であるラベルも張られています。

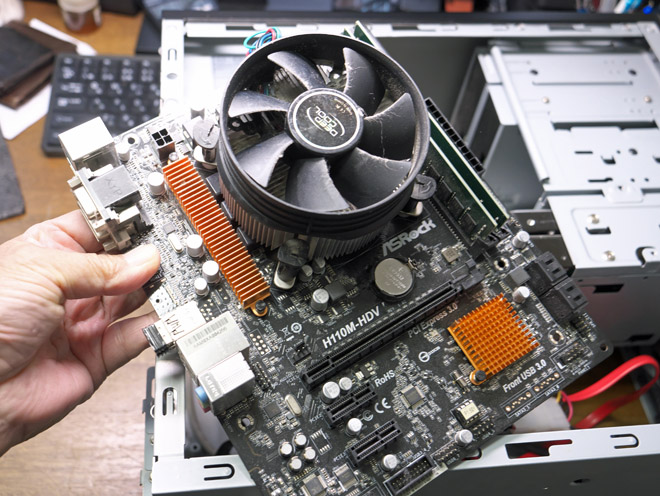

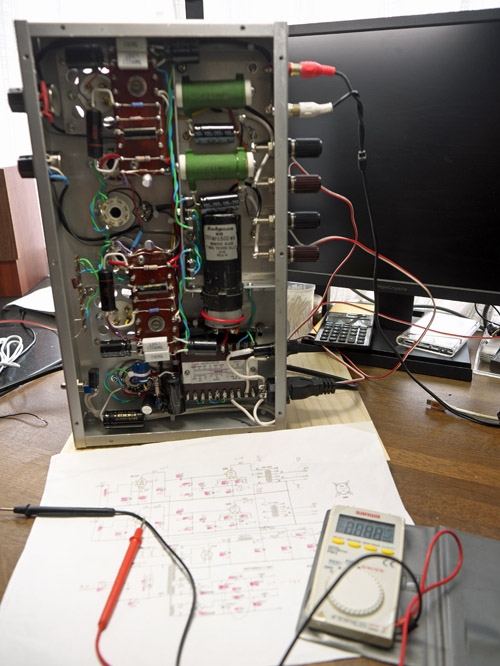

さっそく音出しをしました。パソコンの音源を中華デジタルアンプから出しました。

いい音です、と絶賛したいところです。ところが低音はまるで出ません。高音もあまり伸びてません。米国で、カーラジオから出る音を再現するために作られてものだと知れば、納得です。

でも、中音ははっとするほど美しいです。なかでも人の声が。

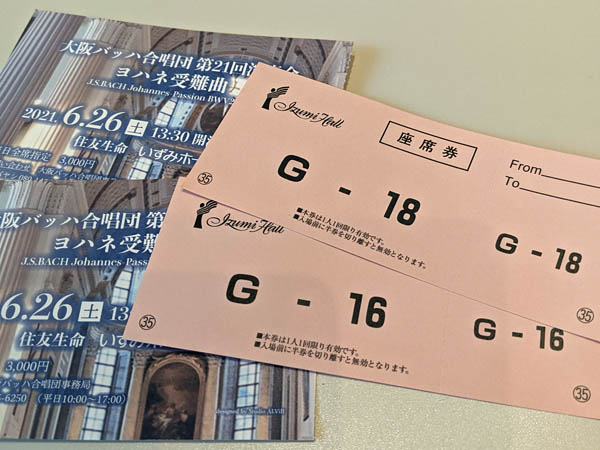

サランネットの枠は、ヒノキ角材を張り付けたような感じです。

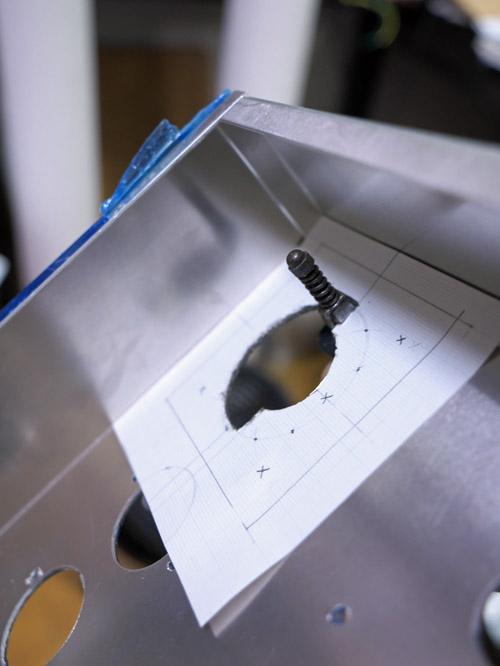

思い切ってカッターナイフで切込みを入れてはがしてみました。

予想的中で、前オーナーが細工していたようです。

オリジナルのバッフルが現れました。

シリアル(製造番号)は、ちょっと離れていますが、これくらいならペアといえるでしょう。

エッジも予想以上にしっかりとしています。

スピーカー・ユニットには大きなマグネットがついています。

張られていた木目模様のビニールシートがはがれています。

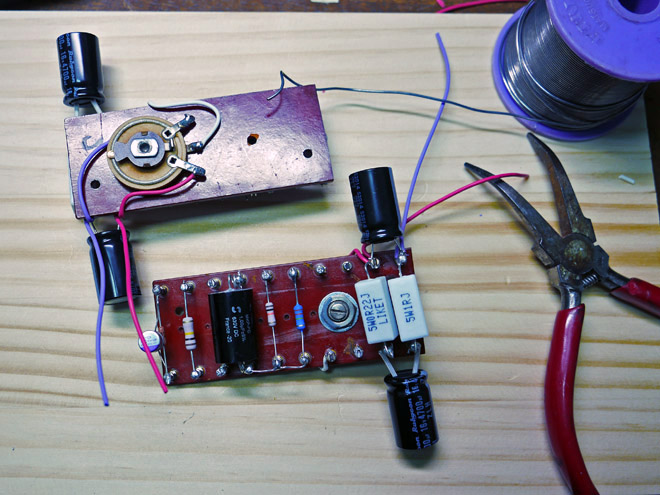

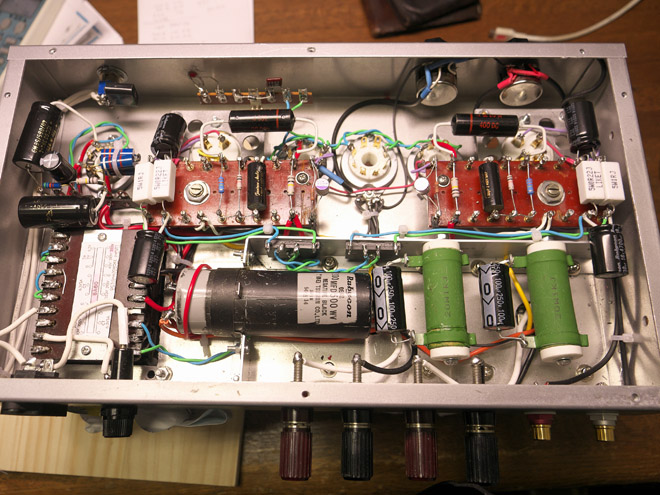

300Bアンプを作った時に入手した名木の突板シートが残っているので、張り替えることにします。