ガントレット、日本語では単複線といいます。アムステルダムのトラムです。プラハのトラムでも見たことがあります。

いささか「鉄ちゃん」の話題です。町の風景ではなく、レールにご注目を。

ダム広場を過ぎて、ムントタワーが向こうに見える辺りです。道が狭くなってます。なかでも両側の建物が迫る区間は、それまで複線だったトラムのレールが、単線のように狭まります。でもポイントはなく、単線ではありません。複線ですが、相互通行できないだけです。

日本とは逆に車は右側通行です。わたしの乗っているトラムは、黙っていても右側の線路に進みます。

譲り合い精神(?)さえあれば、向こうからくるトラムとガッチンコすることはありません。

ガントレットの区間は、いくつもあります。

トラムの車内です。日本のように、座席が空いているのに立っているといった乗客はあまり見かけません。

アムステルダム・コンセルトヘボウの前に停車するトラムです。

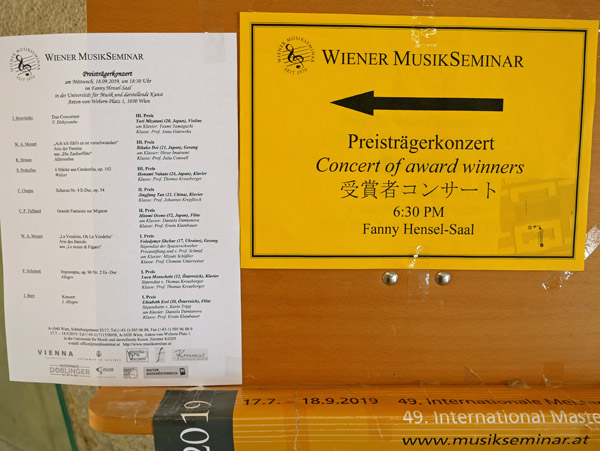

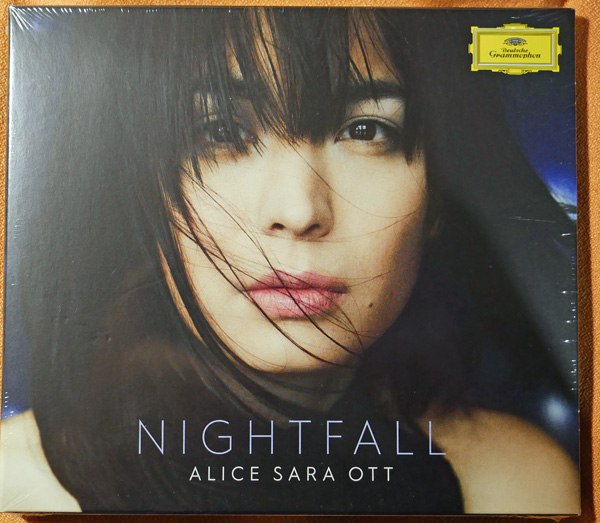

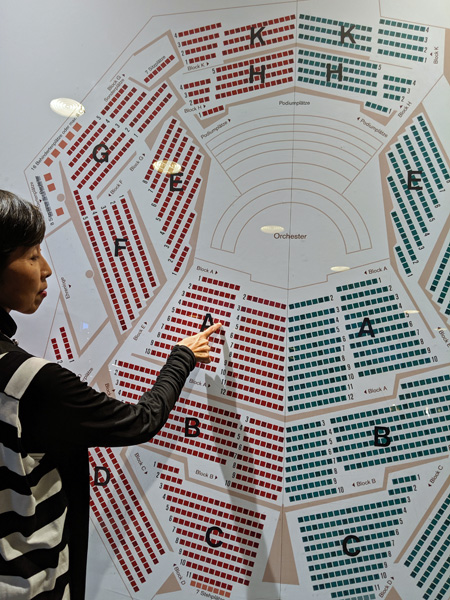

ここは同名のオーケストラの本拠地です。この後ウィーン・フィルの本拠地、ムジーク・フェライン(楽友協会)、ベルリンのフィルハーモニーホールと、名だたるホールを巡りました。

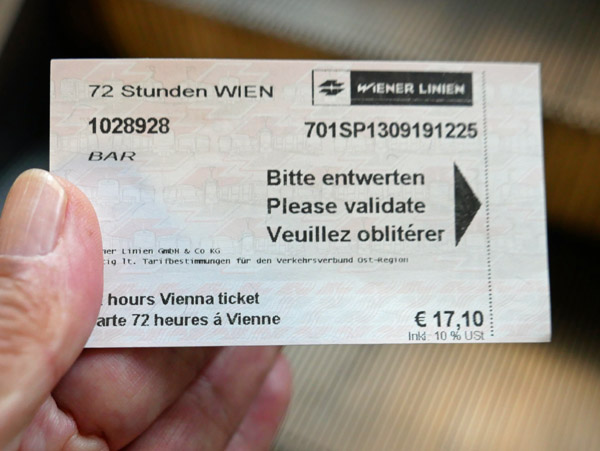

アムステルダム中央駅からトラムに乗り込んだときに、トラム内の車掌から買った1時間チケットです。

帰りは、1時間ギリギリになりタイムアウトと、ダム広場で途中下車しました。

でも1時間の計算の起算と終結の正確なカウントはどうなっているのでしょうか。

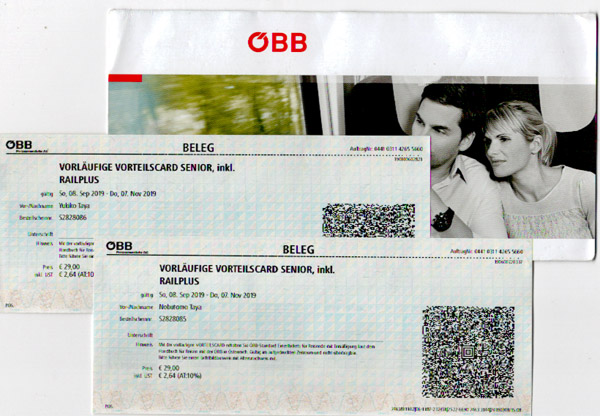

上の2枚は、スキポールとアムステルダム間のチケットです。

チューリップの国、オランダらしく、中央駅構内のコンコースにはカラフルな花屋があります。

中央駅には、珍しく改札口が設置されています。今回の旅での改札口は、ここだけです。

スキポールから乗った電車は、デン・ハーグからやって来ました。そちらに行って、マウリッツハイス美術館でフェルメールの最高傑作、「青い耳飾りの少女」に会いたくなりました。