NAS(Network Attached Storage=ナス)を導入しました。PCの外付けハードディスクのような記憶装置ですが、USB接続ではなくネットワークでつながっているのがミソです。このため同じネットワーク内の4台のPC(わたしのデスクトップとノート、女房のノート、娘のMac)ばかりではなく、ネットワークプレーヤーはもちろん、タブレット端末のNEXUS7からもアクセスできます。まだ試してませんが、iPhone5Sもつながるはずです。

NetgearのReadyNAS 102という製品です。価格.comでその安さに魅かれました。ハードディスクは後付けで、3T(テラ)バイトのを載せています。

ここに手持ちのCDをデータ圧縮せずにどんどんと放り込んでいます。すべてを入力しても、まだガラガラのはずです。

ネットワークプレーヤーにつながったメーンのステレオで再生できます。CDを取り換える手間もなく、長時間のながら聞きには便利なことこのうえもありません。

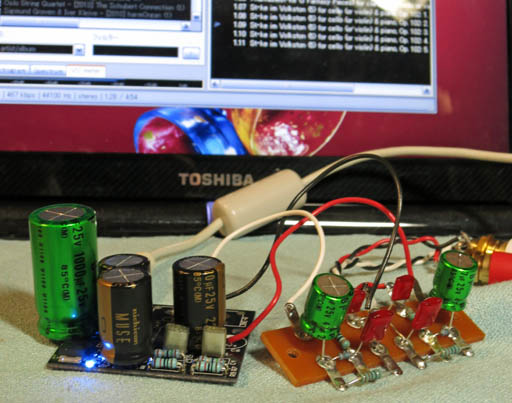

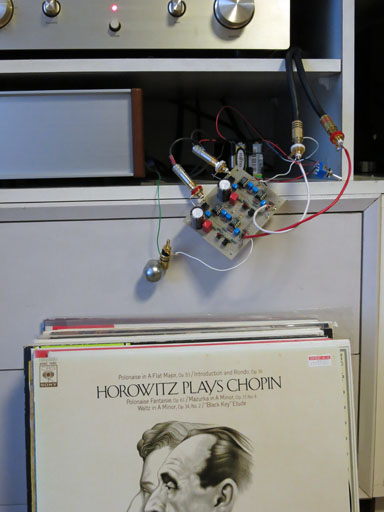

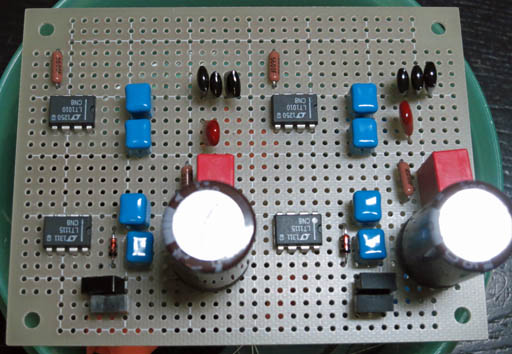

一番活躍しているのが、卓上のノートPCで選曲して、秋月DACを通して中華アンプへ。それをスキャンピークス・スピーカーで聴くというお手軽音楽です。今もミッシャマイスキー(チェロ)、アルゲリッチ(ピアノ)のアルペジョーネ・ソナタが流れています。

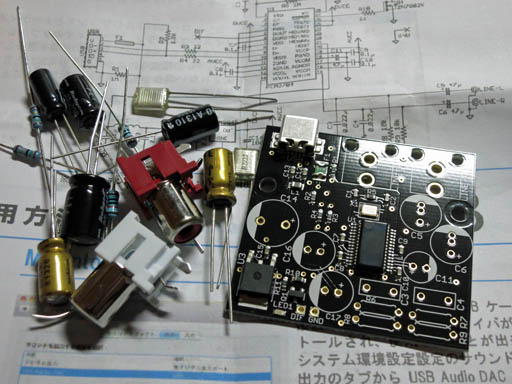

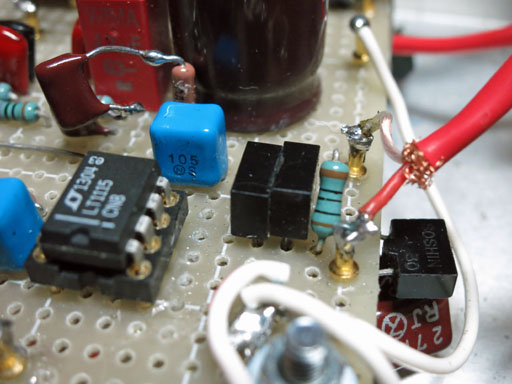

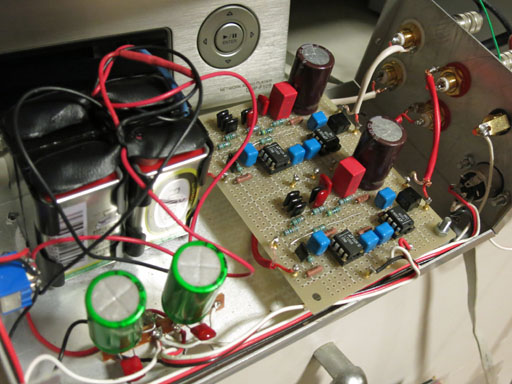

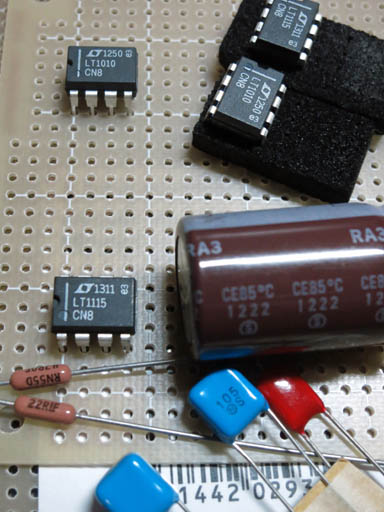

秋月DACは、この程度の環境で聴くには問題ありません。でも、さらに格上げするために右側につながっている抵抗とコンデンサーで組んだLPF(ロー・パス・フィルター)部分の改造をたくらんでいます。