京都まで出かけました。高島屋京都店で開かれているレコードフェア京都をのぞくのが目的でした。その前に、河原町松原まで歩いて昼飯にしました。

FBグループで知った「西冨家コロッケ店 」です。コロッケのテークアウェーの店ですが、イートインのメニューは「ランチプレート&コロッケ2つ」(1280円)のみ。7種のコロッケから、2つを選びます。

「奈良漬とレモンピール」です。コロッケの具材とは思えないものが入ってます。カリッとした衣と、柔らかいマッシュポテトに控えめにアクセントをつけていました。こんなコロッケもあるのですね。

もう1つは、ガリシアという単語に飛びついた「タコのガリシア風」。ガリシアはスペイン北西部のサンティアゴ巡礼の聖地、サンティアゴ・デ・コンポステーラがあるところです。プルポというタコ料理が名物です。

なるほど、コロッケなのにたこ焼きを食べているような不思議な食感です。ピリッとしていて、ワインにあいそうです。

プレートサラダがすごい。スモークサーモンに生ハム、サラミ、アボガド・ディップに野菜類多数、マッシュルーム、玉子、レンズ豆、パンといった具合です。

セットで100円引きのドリンクとともに、ゆっくりと味わいました。

隣に座ったお嬢さん2人も、インスタ映えする料理を前にスマホをかざしていました。

コロッケは7種。プレーン、バジル、ブルーチーズ、牛すじとカレースパイス、サーモン&ディルと、わたしが食べた2つです。

西冨家コロッケ店

075-202-9837

京都市下京区河原町松原下ル植松町735

高島屋でネスプレッソのカートリッジを買い、おいしい1杯を試飲しました。

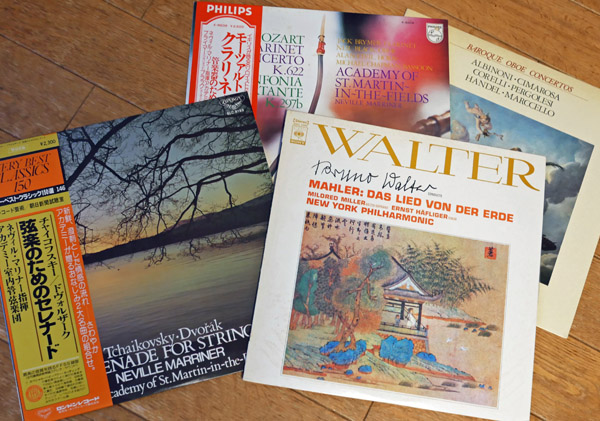

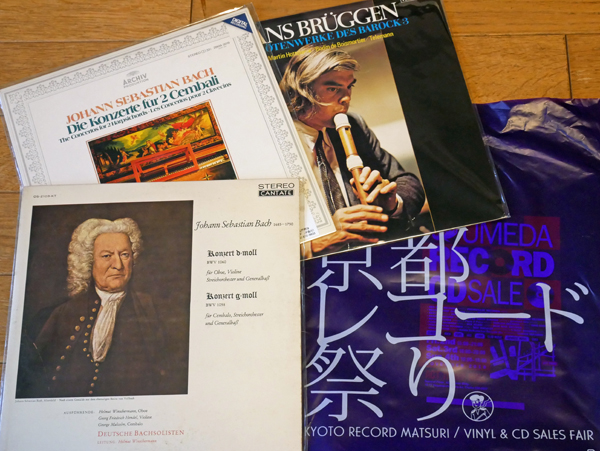

レコードフェア京都は、予想外に客は少なく、ゆっくりと選びました。クラシックのコーナーだけでも膨大なLPが、バラバラに並んでいました。1枚づつ見ていくだけでかなりの労力でしたが、楽しい時間でした。

買ったのは4枚で2000円ほどでした。マーラーの交響詩「大地の歌」は、学生時代によく聴いた思い出の1枚です。ジャケットも懐かしいです。

食料品売り場で「はれま」のちりめん山椒を遅くなったお歳暮で送る手配をして、向かったのは錦市場の麩の専門店「麩嘉」です。

正月のお雑煮に使う白味噌を買いました。茶道三千家ご用達の「山利商店」の白味噌です。

なんと5個も買ったので、合わせて2.5キロ。肩のザックがズシリと重たかったです。

桂にある「中村軒」の雑煮を食べて、使っている白味噌を教えてもらって以来、ここで調達しています。宮川町にある山利の店に行こうかと思いましたが、日曜休業でした。

錦市場は、年末の買い物客というよりは、外人も含めた観光客でにぎわっていました。