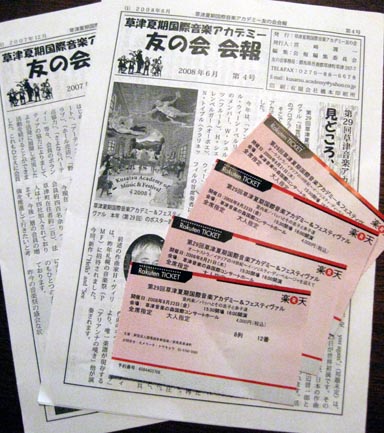

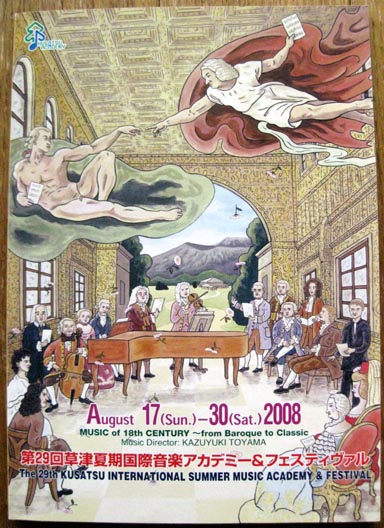

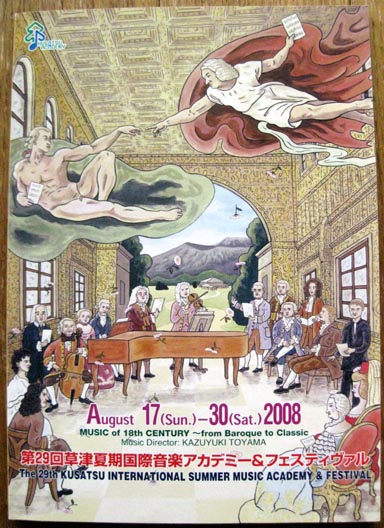

「草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァル」という正式名称通り、若い音楽家を育てるアカデミーと、その講師陣の音楽家が演奏するコンサートで構成されています。今年で29回目という歴史をもっています。「18世紀の音楽~バロックからクラシックへ」が、2週間にわたって繰り広げられるプログラムのテーマです。

高原のリゾートで夏に開かれるスイス・ヴェルビエ音楽祭とよく似ています。

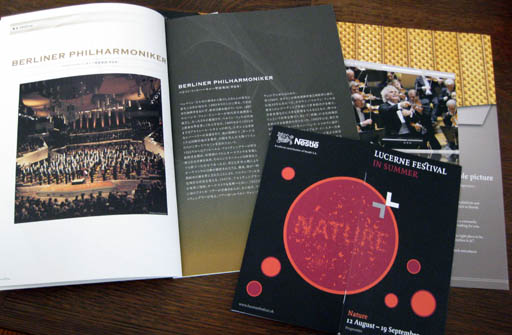

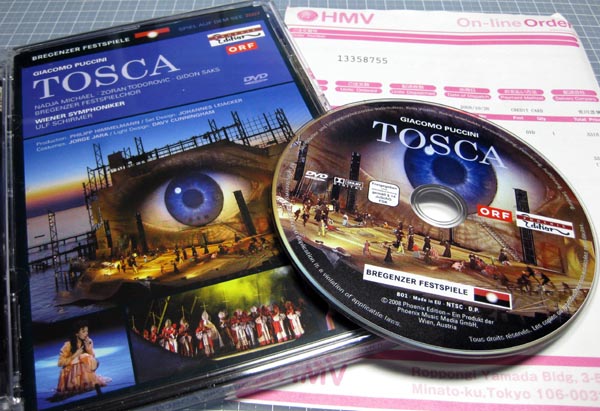

ザルツブルク、プラハの春、サイトウキネンin松本、ブレゲンツと

このところ毎年、音楽祭に出かけています。ことしは、ヴェルビエへの夢は叶わず、草津音楽祭となりました。

演奏会の開始を告げるアルペンホルンが、「草津音楽の森国際コンサートホール」の緑いっぱいの庭に響きます。

21日のプログラムは、「イタリアの18世紀~イ・ソリスティ・ディ・ペルージャを迎えて」です。

最も期待していたのが、アルビノーニ「2つのオーボエのための協奏曲ヘ長調作品9-3」です。

ハンスイェルク・シェレンベルガー(ステージ左)は、ベルリン・フィルの元首席オーボエ奏者です。

トーマス・インディアミューレ(同右)は、ホリガーの弟子のソロ奏者で、カールスルーエ音楽大学(ドイツ)の教授です。

こんなすごい奏者が並び、しかもあまり聞くことはできない「2つの~」を朗々と響かせます。息をのむばかりのすごい演奏でした。

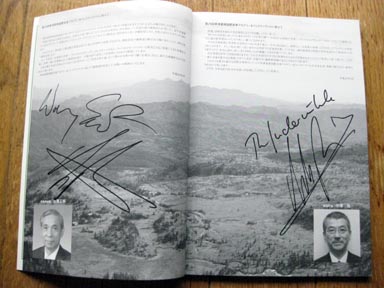

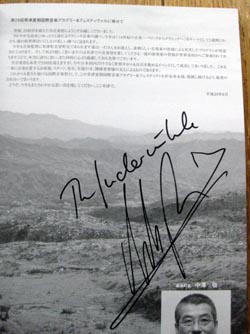

あまりのすばらしさに、思わずミーハーしてしまいました。パンフレットに2人の奏者のサインをもらいました。

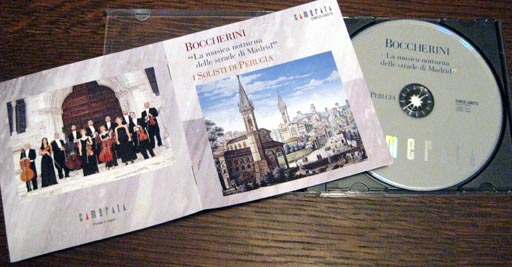

イ・ソリスティ・ディ・ペルージャのことは、なにも知りませんでした。正直にいうと、あま期待してませんでした。でも、その清らかな音色が響いた瞬間から、虜になりました。

イ・ムジチ合奏団で知られるピーナ・カルミレッリの愛弟子パオラ・フランチェスキーニを中心に、古楽器の演奏で有名なペルージャ音楽院の教授らによって結成されています。

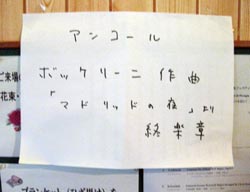

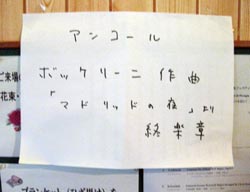

アンコールはボッケリーニの「マドリードの夜警隊の行進」から終曲の「マドリードの帰営ラッパ」でした。はじめて聴く曲でした。弱音で遠くから聞こえてきた隊列が、目の前を通過して、去っていきます。最後は帰営して、消え入るように終わります。

会場でCDを購入して、旅行中はカーステレオでずっと聴いていました。

すばらしい音楽会に満足して席を立つと、後部の席に中曽根康弘元首相が座ってました。ここは群馬県なんだと実感しました。ステッキを突いてましたが、シャキと背を伸ばした元気そうな姿でした。