宇治の興聖寺で、母の初盆供養をしました。台風が過ぎ去り、暑くなった1日でした。

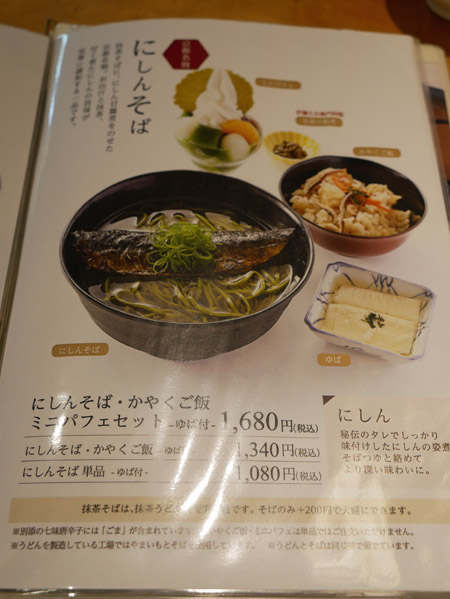

昼前だったので、いつも込んでいる「伊藤久右衛門 本店茶房」ですが、すぐに座ることができました。パフェがおいしそうでしたが、お腹も空いてきたので「にしんそば・かやくごはん」(1340円)にしました。

甘いにしんが載っています。この時期ににしんが続きました。茶そばも、しっとりとおいしいです。

薄味のゆばと、茶葉の佃煮が箸休めでした。

ゆっくりといただいて店を出るときは、茶房はウェイティングの列。売り場も大混雑でした。

伊藤久右衛門 本店茶房

0774-23-3955

宇治市莵道荒槙19-3

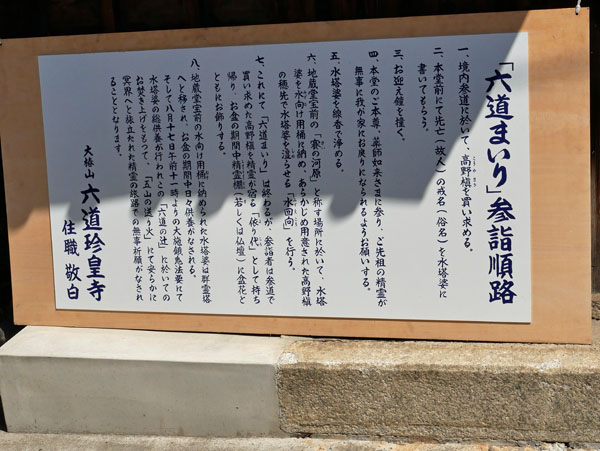

菩提寺である興聖寺で、初盆・盂蘭盆供養を待ちました。マツの葉にたまった前夜来の雨粒が、日を浴びて輝いていました。

初盆のお塔婆をいただきました。

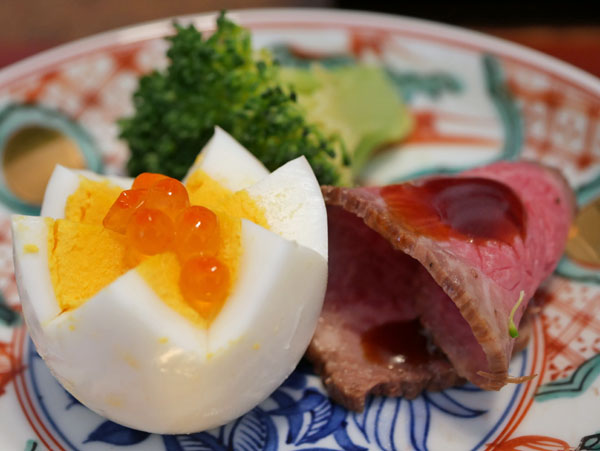

法要が終わると、よく冷えた葛切りがふるまわれました。黒蜜の甘さもほどほどで、ツルリと爽やかでした。

曹洞宗 仏徳山興聖寺

0774-21-2040

宇治市宇治山田27-1