京都・北山の京都コンサートホールで音楽会でした。

その前の昼飯でした。地下鉄・北山から上がったところにある「進々堂北山店」のベーカリーショップでパンを買い、2階のイートインスペースでゆっくりといただきました。

「南インドのヴィンダルーカレーパン」(216円)です。17種類のスパイスやワインビネガー、ニンニクなどが入った自家製カレーです。かぶりついたときは甘いかなと感じましたが、じっくりと辛さがやってきました。

ハムチーズやメロンパンも、きっちりと焼けていて食べ応えがありました。

1階のレストランの前には行列ができていました。こちらはゆったりとしたスペースに、客はまばらでした。

窓の外は、北山通の街路樹。その先は京都府立植物園です。

この暑さでは、北山通を歩いている人もまばらでした。

進々堂北山店

京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町93

075-724-3377

ころ合いを見はからって会場へ向かいました。

京都府立総合資料館にはロープが張られて、雑草が茂ってました。京都府立京都学・歴彩館という施設が南側にできて、こちらは閉鎖されていました。

わたしが高校生だったころの夏休みは、ここの学習室に通って受験勉強をしたものです。歩いて10分ほどのところに住んでいました。

京都コンサートホールのアンサンブルホールムラタの窓から見た比叡山です。五山の送り火の妙法のうちの「妙」がよく見えました。

北西の窓からは資料館越しに舟形が臨めました。あまり高くない山肌にあるので、下部まで全容が見える場所は限られています。

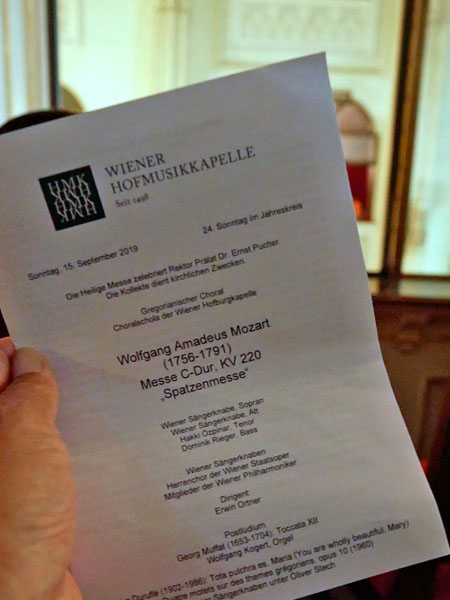

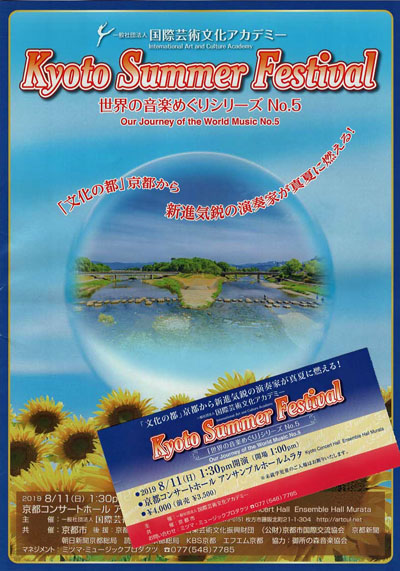

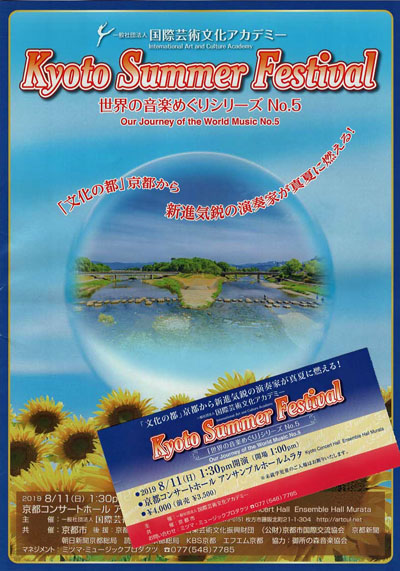

「Kyoto Summer Festival 世界の音楽めぐりシリーズ」という音楽会でした。中国琵琶や尺八という生では初めて聞いた楽器から始まって、ピアノ、バイオリン、コントラバスの演奏でした。

終演後、ロビーでにこやかなコントラバス奏者の森園康一さんにあいさつしました。奥さまの高校の同級生でした。

左は、バイオリンの辻井淳さん。チェンバロを弾いていた井幡万友美さんは、FBのお友だちです。